Interview

第二種電気工事士試験「合格者数、日本一」の奪還を誓う、名古屋工業高等学校の改革【技術者のタマゴたち】第2回

次世代を担うエンジニア列伝

2025.02.05

科を横断したPR活動で「工業」のイメージ転換を狙う

激減する学生数、電気科の苦悩

昨今の技術者不足により引き起こされた現場の疲弊。さまざまな要因があるなか、電気分野では深刻な事態に陥っている。

「電験」を所有する若手技術者が極めて少なく、これが現場の高齢化はもちろん、人材育成のサイクルに影響を及ぼしている……。

しかし、一方で若い力が着実に育まれているのも事実。次世代の電気分野で活躍が期待されるリーダーは、何を考え、どのように自分自身を高めているのだろうか。

今回は、第二種電気工事士試験で全国区の実績を挙げている名古屋工業高等学校をフィーチャー。「電気離れ」の影響から学生数が激減するなか、名門復活に挑んでいる電気科の「新たな一手」に迫る。

──どの学校にも共通していることですが、電気科というと「生徒の減少」が大きな問題になっています。貴校は私学として学区の制限がなく、より広い地域から生徒を集めることができると思いますが、近年、どのような推移をたどっているのでしょうか?

渡邉先生:本校は電気科、情報技術科、機械科、建築科、土木科の5つの科があるんですが、2022年度から「電気・情報技術コース」「建築・土木コース」と4つの科で「くくり募集」を始めました。電気・情報技術コースは1クラスが約40名の2クラス体制。以前は160名で4クラス体制だったんですけど、少しずつ生徒が減ってきて2014年には3クラスに編成。約40名が減った計算ですね。ここ数年は2クラスになっています。

──少子化の影響もあると思いますが、この傾向は電気科に限ったこと?

渡邉先生:いや、学校全体ですね。2018年度までは全校生徒の数が1200~1300名はいたんですけど、2019年度から少しずつ減少して……。2024年度は630名、半分になってしまったんですよ。どの学校も2018年度あたりから生徒数は減ってきていると聞きますけど、ここ3~4年が顕著で、特に本校は減ったと感じます。

──半分!? それは深刻ですね。

渡邉先生:突然のことで、いまだに明確な原因がつかめていない状況です。この影響で、第二種電気工事士試験の受験者も減少して、かつては250名くらいいたんですけど、いまは100~120名。全員が合格しても、合格者ランキングで首位を取ったときのような数字にはならないんですよね(苦笑)。これまで機械科も2クラスほど受験していたんですけど、2020年には1クラス、2022年には希望者のみとなってしまいました。本当に、受験する母数が減ってしまったんです。

──生徒の募集に「学区」の制限がないから、私学というと生徒数が多いイメージはあるのですが……。

渡邉先生:本校はJRで2駅、地下鉄も2駅の中間地点にあって、アクセスは便利だから県内では豊橋方面からも通学してくる生徒もいるし、岐阜とか三重から通ってくる生徒もいます。どの学校も生徒の確保に苦戦しているなか、学区の制限がない分、母数は多いはずなんですけど……。ほかの学校に流れていってしまったのかもしれません。

──そんな状況下にもかかわらず、第二種電気工事士試験の合格者数は、毎年、コンスタントに実績を残しています(令和に入ってからは120~170名の範囲で推移)。新入生は電気・情報技術コースとして一括募集をするわけですが、第二種電気工事士試験は何年生で受験するのでしょうか?

渡邉先生:1年生ですね。入学前の春休みの段階から課題を出して、入学直後から対策を始めます。生徒数が多かったときは募集も電気科と情報技術科で独立して、入学してくる生徒も80名ずつ、それぞれ2クラスあったんです。それでも1年生のときは基本的にカリキュラムが同じなので、情報技術科の生徒も受験していたんですよ。これに機械科の2クラス、80名が2年生で受験して、再受験者も含めるとトータルで約260名。この人数がベースにあったんです。あらためて数字をみると…… 母数が大きかったですね(苦笑)。

──その数は驚きです。

渡邉先生:それでも、そのころの試験は1年に1回で、2011年に上期と下期で2回になったんですけど、どちらか1回しか受験できなかったから、そこまで合格率も上がらなかったと聞いています。60%前後でしょうか。それが2018年から上期と下期の両方で受験できるようになって、合格率も一気に高くなったようですね。

──機械科で受験する生徒は、どういった分野に進む?

渡邉先生: 就職する分野を明確に考えてというより、将来的に何か生かせるんじゃないかと思って受験していると思います。現在は希望者のみが補習に参加しているので、積極的で意識は高いですよ。

──電気科と情報技術科の生徒は、補習の参加はマスト?

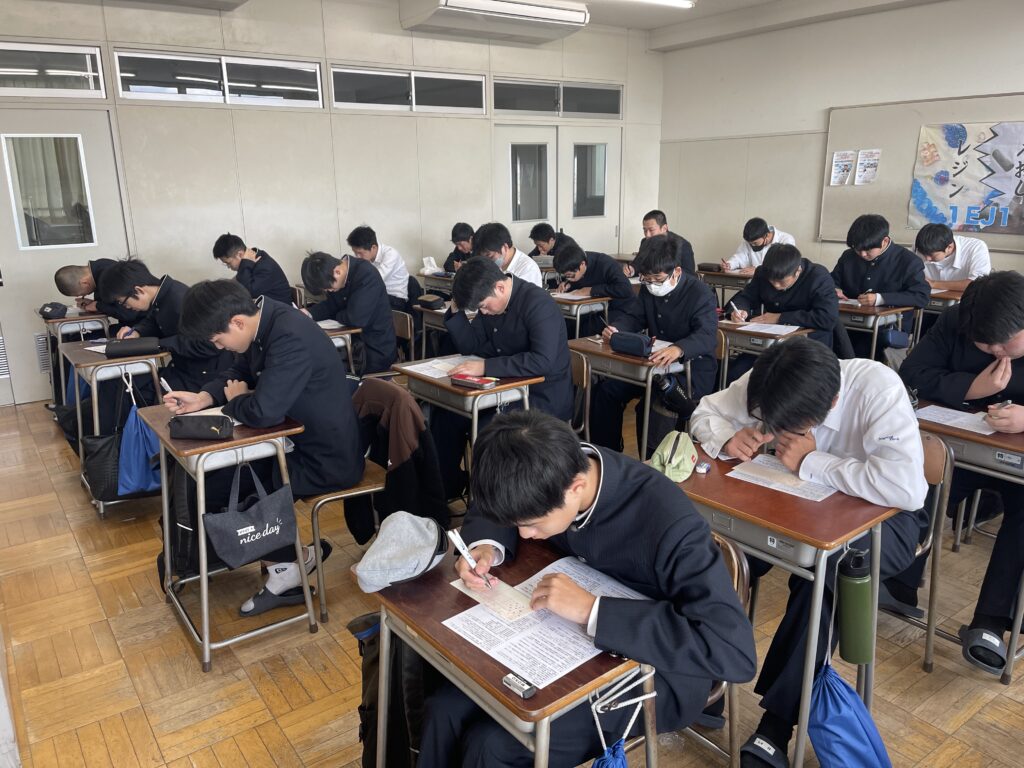

渡邉先生:はい。全員参加です。今年(2024年度)は2クラスで、約70名が受験します。授業で学科試験の分野に触れつつ、そのテーマを放課後の補習で取り組むという流れですね。1年生のときから習慣づけるスタイルで、30年以上も前から続けている本校の伝統でもあります。

──補習は放課後のみ?

渡邉先生:そうですね。遠方から通学している生徒も多いので、授業前の朝補習は難しいかな……。

──4月に入学して、すぐに上期試験(5月下旬)が待っています。ここに照準を合わせて補習をしていると思いますが、合格した場合、技能対策も行うのでしょうか?

渡邉先生:技能試験対策は、結果に関係なく、授業に組み込んで行うようにしています。技能は手を動かさないと身につかないから、不合格だった生徒は下期試験をターゲットにとらえて、全員で取り組むようにしているんですよ。

──技能は得意、不得意がありますからね。さて、1年生で第二種電気工事士をクリアしたら、そのあとの流れは? 資格の取得設計を教えてください。

渡邉先生:2学期になると計算技術検定3級ですね。関数電卓のマスターを兼ねて取り組んでいます。これが11月に終わって、時期が重なるように危険物乙4(危険物取扱者乙種第4類試験)にトライします。1年生は、この3つですね。資格と資格の間は基本的に空きがないので、放課後は日常的に補習を行っています。学習への意識づけなんですけど、これが功を奏してか、大半の生徒は意欲的ですね。

──放課後の資格試験対策となると、どの学校もクラブ活動との「せめぎ合い」が宿命です。貴校ではクラブ活動が優先されるということはないのでしょうか?

渡邉先生:これは本校の特徴だと思いますけど、クラブ活動より資格試験を優先させてもらえています。生徒たちは補習をこなしてからクラブに行っています。資格を取得して卒業することが最大の目標なので、学校を挙げて取り組みをサポートするというスタンスでしょうか。

──それはめずらしい! どの学校もクラブ活動が優先で、資格のほうが遠慮していると聞きます。いろいろ取り組みやすい環境となると、2年生では、さらに新しい資格にチャレンジできるのでは?

渡邉先生:ところが、特定の資格に全員で取り組むというところまではいっていないんですよ。一時中断していたけど、いまは工事担任者の第二級デジタル通信に取り組んでいます。あとは情報技術検定3級にトライしていますけど、これは別の資格への変更を検討しています。

──第一種電気工事士は?

渡邉先生:いまは希望者のみがチャレンジしていますが、2年生で全員受験できないかと画策しています。2024年からCBT方式のみですが上期ができて2期制が始まったので、これを活用して前向きに組み込みたいですね。

──1年生は取り組む資格が決まっていますけど、2年生には「こんな資格があるよ」という働きかけはしているのでしょうか?

渡邉先生:工事担任者と情報技術検定は全員受験ですけど、それ以外は希望者のみが取り組む状態なので、希望者のみの資格もバリエーションを増やせるように資格情報は伝えていきたいですね。

──3年生は?

渡邉先生:就職指導がメインになりますので、資格の取り組みは落ち着きます。ただ、授業で特殊無線の試験範囲の内容が出てきたりするので、そういったときは「受験したいなら補習をやるよ」って話はしています。

「電気=難解」だが、コース選択で人気があるワケ

──以前は第二種電気工事士試験で全国1位の合格者を輩出していましたが、生徒数の減少で思うような結果が残せていない状況を受け、復活を目指して取り組みをされているとのことですが、具体的に起こしているアクションがあったら教えてください。

渡邉先生:電気科だけではなく、学校全体で取り組もうということになっています。ほかの学校と比べると、本校が独り負けのような状態で……。どこの学校も生徒数の減少には頭を悩ませていますけど、そこまでの落ち込みはないようです。本校だけがマイナス率が高い。落ち込みが激しいんです。工業高校のイメージが中学校の先生や保護者の方に理解していただけていないのかもしれません。そんな思いは、ずっと持っています。そんななかで本校のこと、工業のことを少しでも理解してもらえるように、地道にPR活動をしていかないといけないなということで、少しずつ動き始めています。

──ほかの科とは、情報技術科と機械科?

渡邉先生:あと、建築科と土木科ですね。

──建築科と土木科も?

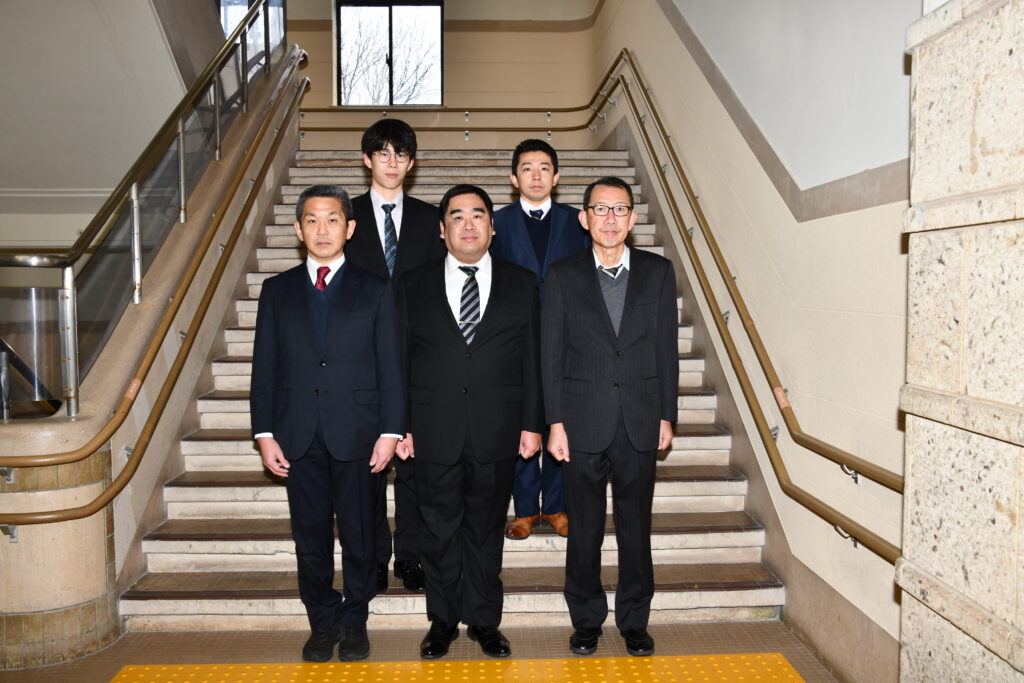

渡邉先生:そうです、全校で取り組むことになりました。キッカケは名古屋工学院専門学校の石原先生に相談にいったことですね。どの学校も生徒数の減少に悩んでいて、その対策のノウハウを持っていらっしゃるかと思って、機械科長とうかがったんです。そのときに学校全体でPRして、いろいろ情報を発信していくべきだとアドバイスをいただいて……。とにかく、学校全体で動かないと改善できないと感じたんです。

──愛知県では、公立工業高校の学校名から「工業」がなくなりました(2021年4月より工科高等学校に校名変更および学科改編)。これによる影響は何かありましたか?

渡邉先生:それによる本校への影響は、それほどないと思います。発表があった時期(2019年)から生徒数は減少してきましたけど、それが直接の理由なのかどうか、はっきりした因果関係はわかりません。ただただ、生徒数の減少率は異常だなという印象ですね。

──入学してくる生徒が減少して、第二種電気工事士試験の受験者が減っている分、合格者の数も減っているとは思います。それでは「合格率」は?

渡邉先生:受験者が減少してきたときに、ちょうど2回受験が可能になりました。上期で不合格になった生徒には、もう一度、チャンスがある。その制度もあって、合格率は上がっていますね。1回のときは60%前後、2回になると学校全体で70%、電気科と情報技術科だけだと80%超という結果です。

──この数字はPRになりますね。

渡邉先生:はい。第三者が集計してランキング化しているものなので、本校の特徴になると思います。第二種電気工事士となると他校では電気科が中心になりますが、本校では情報技術科も機械科も取り組むので、学校全体としてセールスポイントになると思っています。

──それにしても、愛知県だけでなく、どの学校でも電気科の生徒が減少している一方で、ライフスタイルには電気があふれています。電気がないと成立しません。それでも人気がないということに対して、どのような分析をされていますか?

渡邉先生:私も東京の工業高校の電気科を2000年に卒業しましたけど、当時から電気科は一番人気がなかったですね(苦笑)。具体的なモノがないから何をやっているかわからないということもあって人気がないのかもしれません。機械や建築は対象物があるからわかりやすいと思うんです。土木も構造物があるし、情報系はプログラミングと、ほかの科はイメージができる。でも、電気は最もイメージが伝えにくいし、現象が目にみえないからイメージができない。その点だと思います。生徒たちも電気が必要だということはわかっていると思うんですけどね。

──確かに、想像の産物です。電子と電気は流れる向きが逆だし、そこからがややこしいと思います。

渡邉先生:それでも、電気工事の授業や補習を通じて、何となくおもしろいと興味を持ってくれる生徒は一定数はいるんです。本校では2022年度から電気科と情報技術科でくくり募集を始めて、電気情報技術コースとして新入生は同じカリキュラムで、2年に進級するときにコースを選択して専門分野の学習を深めていきます。いままでのイメージだと情報技術科が人気で生徒が集まるので、半分には分かれないから調整が必要だろうと思っていたんですけど……。くくり募集を始めて3年目になりますが、3回とも電気科のほうが多かったんです。これは意外というか、驚きました。

──失礼ですけど、意外ですね……。何か理由があったんでしょうか?

渡邉先生:それこそ名古屋工学院専門学校の石原先生に講演いただいた「キャリア教育」も影響したかもしれません。高校生の場合、情報分野の求人はとても少ないです。高校レベルだと即戦力として大学生には太刀打ちできない。その点、電気分野は資格を持っていれば対等に戦うことができるんです。就職にも有利だと考える生徒が多くて、石原先生の話をうかがって、自分たちが選択すべきコースをみつけたのかもしれません。

──先生方の改革が、いい方向に進んでいる結果でしょうね。

渡邉先生:そうだといいんですけどね(苦笑)。

──電気科だけでなく、科を横断して取り組んでいらっしゃることも改革には不可欠です。ほかに何か構想はありますか?

渡邉先生:まずは、とにかく、新しく入学してくる生徒、保護者に工業高校の存在価値を伝えること。これが最も重要だと思います。

──生徒数を増やすためには、新入生、つまりは、中学生へのPRが大切だと思います。そのために何かアクションを起こしているのでしょうか?

渡邉先生:すぐにできることからということで、まずは中学生や保護者の方の目に入る情報の刷新を行っています。パンフレットの刷新や学校のホームページの大きなテコ入れ、SNSでの情報発信を積極的に行うようにしています。

──やはり、生徒の確保が最優先?

渡邉先生:15年先には子どもの数が3割くらい減少するという試算があって、当然、生徒の数も減りますよね。そんな状況下で生徒数を増やすことは難しいですけど、学校の方針として「全校で900名」を目標にしていきたいと思っています。この実現には、やはり、情報発信をしていく必要があると感じていて、少子化対策は本当に喫緊の課題です。

──生徒の確保は、どの学校も苦戦していると聞きます。

渡邉先生:公立も私立も同じですね。

──中学校へのPRももちろんですけど、やはり、生徒の確保には資格の取り組みも大きな要素でしょうか?

渡邉先生:電気工事士は大きいと思います。公表されるランキングは第三者機関のオフィシャルなものではないですが、ある程度の信ぴょう性はあると思うので、ここで日本一のカンバンを目標にしたいですね。そのためにも学校全体で取り組んでいきます。

──PRには「第二種電気工事士試験の合格者数が日本一」が欠かせない?

渡邉先生:PRには絶好のツールだと思います。建築科と土木科も第二種電気工事士の知識は必要になると思うんですよ。昔から合格者はいますので、それを全校で取り組むようにできると、何か風向きが変わると思うんですよね。

──建築分野でも、電気工事士や電験三種を受ける技術者は多いみたいです。仕事で電気技術者と話すときに、内容を理解するために必要だということで……。電気の知識を研鑽する意味もあると思います。

渡邉先生:電験三種も必要になるんですね。これは意外でした。建築科の教員に伝えます。電気科と情報技術科は補習がマストなので苦痛だと感じることはないと思うけど、ほかの科の生徒たちは負担かもしれません。でも、習慣化して資格にトライすることは、5年後、10年後に生きてくると思うので、しっかり取り組んでいきたいです。

──電気科の卒業生は、どういった分野に巣立っているのでしょうか?

渡邉先生:電力会社、保安協会、あとは電気工事会社ですね。でも、半分は製造業に就職しています。どの分野でも電気は必要になるので、その知識を生かせるように、いろいろ考えているみたいです。

──電気工事士を持っていると、機械設備の故障にも対応できるから、電気の資格は重宝するという話は聞きます。

渡邉先生:そうですね。機械分野に進んでも、電気の知識があると故障対応もできますし、そこで新たな道が開けるかもしれませんからね。

──科を横断して、いい流れで動き始めているように感じます。今後、さらなるビジョンがあったら教えてください。

渡邉先生:第二種電気工事士で実績があるから、電気科の生徒には第一種の取得にも積極的であってほしいと思っています。「日本で一番、電気工事士を輩出する学校」を目指したいですね。それには、やはり、生徒数の確保。1クラスを2クラスにできるように、しっかりPRしていきたいです。ここ3年の間に、一気に減りましたからね。手を打つ間もないくらいに……。

──生徒数の確保は絶対条件ですね。

渡邉先生:例えば、ほかの科の教員と一緒に中学校を訪問して独自に人脈を開拓するとか、学校全体でコミュニケーションをとって、積極的にPRすることを徹底したいですね。これまで若手の教員が同行して話をすることはあったようなので、このアクションを広げていきたいです。

──まずは、貴校のことを知ってもらう、と?

渡邉先生:それが最も大切だと感じています。外への情報発信。本校が遅れている分野なので、これを意識したいですね。部活動単位ではインスタを始めるなど、SNS戦略は動き始めていますので、学校全体での改革の取り組みを積極的に進めていきたいです。作戦変更の必要性は、まざまざと感じていますよ(苦笑)。

取材、文/編集部、協力/名古屋工業高等学校