Management

【第0回】人間活動の本質的な構造を「見える化」する【エンタープライズ・オントロジー入門】

2025.02.12

執筆:東京理科大学 経営学部 国際デザイン経営学科 教授 飯島淳一

「デジタル化を進めたいが、業務の全体像が見えないので、どこから手を付けていいかわからない」「DXとはいうものの、紙をPDFにしただけで業務に活かされていない」……、皆さんはそんな悩みを持っていませんか。

本連載は、組織化された人間活動の本質を浮かび上がらせる考え方であるエンタープライズ・オントロジーを用いて、企業活動の構造を「見える化」し、複雑化した業務の全体像を把握する考え方を紹介します。エンタープライズ・オントロジーを理解することで、デジタル化やDXと呼ばれる業務改革について構想するための土台が得られます。

今回は、書籍で言えば「まえがき」にあたる連載の内容紹介です。ぜひご一読ください。

エンタープライズ・オントロジー=人間活動の本質的な構造を浮かび上がらせる考え方

この連載のテーマは、「エンタープライズ・オントロジー入門」ですので、まずは「エンタープライズ・オントロジー」とは何か、について説明します。

「エンタープライズ」とは、あらゆる種類の組織化された人間活動を指します。いわゆる企業活動を思い浮かべていただければ結構ですが、マンションの管理組合とか、職場の飲み会の企画だとかを考えていただいても結構です。この連載では、わかりやすさのために、いわゆる企業での業務活動を取り上げて説明します。

「オントロジー」は、ギリシャ語の“ontos”と“logos”を結び合わせた言葉で、「存在する」事物についての「知識」を意味しており、「存在論」と訳されたりしています。読者の皆さんは「ウェブ・オントロジー」という言葉をお聞きになったことがあるかもしれません。「ウェブ・オントロジー」は、対象とする世界を記述する概念間の関係を、コンピュータで利用できるようにしたものを指しています。

ですが、ここでは、目に見えるものよりも、その背後にある本質的な部分に注目したものという意味でとらえてください。つまり、「エンタープライズ・オントロジー」というのは、人間活動の本質的な構造を浮かび上がらせる考え方なのです。

誰のための連載か

この連載の読者として想定しているのは、自社あるいは担当企業の業務の全体像について理解したい人や業務改革について構想したい人たちです。具体的には、コンサルタントや情報システム部の担当者を想定しています。

連載の背景と目的

昨今バズワードとなっているDX(Digital Transformation)は、本来はデジタル技術によるビジネス変革であるはずです。しかし、紙を電子化したり、人手による処理をコンピュータによる処理に置き換えたりするだけの、「なんちゃってDX」になっている例があちこちに見られます。なぜなのでしょう? 変革をしようにも業務の全体像が見えないため、目に見える範囲で、デジタル機器を使おうということなのではないでしょうか? 「2025の崖」(*1)は目の前に迫っているのに、これでよいのでしょうか?

(*1) 経済産業省,「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」,https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html

(2024年10月5日アクセス)

「ITとは機械と機械をつなぐものであり、デジタルとは人と人をつなぐ」(*2)。これは、ITとデジタルの違いについて聞かれたときに、オードリ・タンさん(*3)が言った言葉です。企業活動は本来、信頼に基礎を置く「人間の協働活動」をベースに成立しているのですから、機械によって代用できない仕事だけにフォーカスすれば、企業活動の本質を捉えることができるのではないでしょうか?

(*2) ビジネス+IT,「オードリー・タン氏が日本人のために「デジタルとITはまったく別物」と語る理由」,https://www.sbbit.jp/article/cont1/81990,(2024年10月5日アクセス)

(*3) 唐 鳳(オードリ・タン)さんは台湾の政治家・プログラマーで、台湾政府の数位発展部(日本語ではデジタル発展省やデジタル省)の初代部長(大臣)です。

「人間の協働活動」、具体的には、生産行為に対する依頼者と実行者の関係は、コミュニケーションという観点で捉えられます。行為を行っているのは人であるということから、そこには、さまざまな例外や差戻しが起こります。これらについては、想定の範囲内として捉えることが必要です。そうでないと、対応に右往左往したり、人によって対応が違ってきたりしてしまいますね。想定の範囲内として捉えるためには、コミュニケーションのパターンを抽出して、それを明確に表すことが必要です。

このようなことから、企業における業務活動の全体像を捉えるために、現在のあまりにも複雑な業務をそのまま捉えるのではなく、「人の協働活動」に焦点を当て、あたかも「X線透視装置で身体の皮膚や組織を透かして骨格を見る」ように、企業活動の本質を見抜くことのできるものの見方を身につける必要があるのではないでしょうか。これが本連載の背景です。

企業活動の本質を捉えるためには、厳密な理論的基礎にもとづく観点を身につけることが肝要で、それを提供する強力な考え方がエンタープライズ・オントロジーです。ただ、エンタープライズ・オントロジーについて書かれた専門書は、内容的にも価格的にもすぐに手にとれるとは言いがたいです(*4)。そこで本連載では、エンタープライズ・オントロジーの入門的な内容を、Webの記事として皆さんにお示しすることで、まずは興味を持ってもらうことを目的とします。もし本格的に勉強してみたくなったら、ぜひ専門書に進んでください。

(*4) たとえば、筆者が監訳した『エンタープライズ・オントロジー:組織の本質を理解するための人間中心のアプローチ』は、560ページもある専門書で、税込み24,200円(税別)です。

連載の内容

企業活動は、コンピュータベースの情報システムによる支援を受けながら行われています。エンタープライズ・オントロジーは、支援対象となる企業活動に対する透徹した理解を得るための、企業活動の本質をとらえるメガネです。

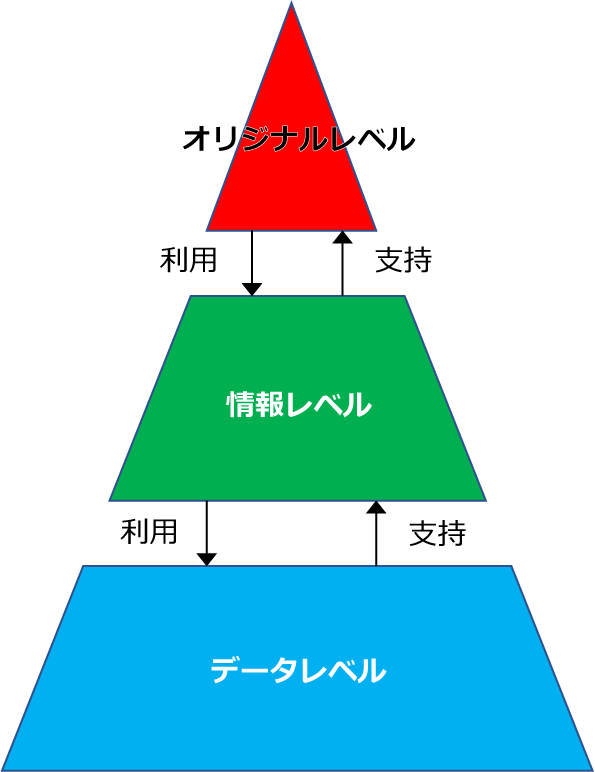

エンタープライズ・オントロジーでは、企業活動を、生産活動と調整活動に分けて考えます。生産活動は、以下の3つのレベルに分類できます。

・保存する、交換する、供給する、蓄積する、コピーするなどのデータレベル

・記憶する、計算する、共有するなどの情報レベル

・考察する、決定する、判断する、製造する、輸送するなど、新たな事実を世界にもたらすオリジナルレベル

この中のオリジナルレベルこそが、人がいなければできない、機械によって置き換えられない活動です。このレベルに注目することで、企業活動の本質に焦点を当てることができます。

一方、調整活動は、生産行為の依頼者と実行者の間の、生産物についての意図を持った「コミュニケーション」として捉えることができます。そして、調整活動にも3つのパターンがあることが知られていますが、これは連載のなかで説明します。

エンタープライズ・オントロジーというメガネを手にすることで、企業活動の骨格をX線写真のようにあぶりだすことができるのです。

連載の構成(予定)

本連載では、はじめに企業活動の複雑さとDXの誤解について紹介し、企業における業務活動の本質を捉えることがいかに重要であるかについて述べます。

次に、トランザクションと呼ばれる、一つの生産物を産み出す活動の単位から出発し、トランザクションの内部で行われる、依頼者と実行者という二つの役割の間の調整行為をコミュニケーションという観点から捉えます。そして、トランザクションにおける調整行為のパターン(トランザクションパターン)について紹介します。トランザクションは、業務プロセスの部品となるものですが、トランザクションの間の相互関係には、3つの構造があります。このように、この連載では、業務活動に対する観点を、ミクロからマクロへと徐々に移していきます。

いろいろな概念を理解するときに、具体的な例を用いた説明があるとわかりやすくなると思います。そこで本連載では、①テニスクラブ入会申し込み処理における業務活動、②自動車修理店における業務活動、③宅配ピザ店の業務活動、などを事例として取り上げます。

①は、業務プロセスをどのようにモデル化するかについて説明するための事例です。②では、例外や差戻しをどう考えればよいのかについて、トランザクションパターンを使って説明します。③は、トランザクションは業務プロセスの部品であるという観点から、部品であるトランザクションの間の調整構造について説明する事例です。

読者の前提とする知識

本連載が前提とする知識は特にありませんが、人々の日々の営みにおける、組織化された人間活動について、ある程度のイメージをもっていると理解が進むと思います。それを思い浮かべながら、ここでの考えを当てはめることができるからです。

今回は連載にあたっての言わば「まえがき」で、次回からが本編です。第1回は「DXについてちゃんと考えるために」と題し、DXについて正面から向き合うためにはビジネスの全体像を理解することが必要であり、そのためにはビジネスに対する厳密な理論的基礎付けが不可欠であるということについてお話しします。

〈著者プロフィール〉

飯島 淳一(いいじま じゅんいち)

東京理科大学 経営学部 国際デザイン経営学科 教授

https://www.tus.ac.jp/ridai/doc/ji/RIJIA01Detail.php?act=nam&kin=ken&diu=7284