Special

The電気主任技術者

保守点検のスペシャリストたち

2025.03.17

電気主任技術者の仕事

電気事業法では、自家用電気工作物の工事、維持、運用について設置者が保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して電気の保安を確保することを義務づけている。その電気主任技術者の資格取得には高いハードルを越えなければならないが、それだけでは現場で「てんやわんや状態」となってしまう。OJTをこなして実務経験を積み重ね、さまざまなトラブルに対応する術をマスターして、初めて電気主任技術者として保守点検の現場へ臨むことができる。資格は、あくまでもパスポートにすぎないのだ。

さて、ひと言で「電気主任技術者」といっても、その名前から仕事内容はイメージしにくいはず。「電気工事士」なら電気工事を行う、「危険物取扱者」なら危険物を取り扱う、「消防設備士」なら消防に関係する設備を扱うなどなど、ほとんどのケースで名前と仕事内容が蜜月関係を築いているが、大きく離れているのが「電気主任技術者」である。

電気主任技術者は、いったい、どんな仕事をするのだろうか。今回のスペシャルコンテンツは電気主任技術者の1日の業務に密着し、手がける仕事の一端をフィーチャーする。

電気設備の点検から更新提案、書類作成まで、業務は多岐にわたる

AM8:00

今回、密着取材に協力いただいたのは関東電気保安協会 城西事業所で電気主任技術者の資格を持ち、検査員として業務をこなす松浦駿哉さん。高校卒業後、同協会に入職して一般家庭の調査業務、検査助手などを経験してスキルを磨き、2022年から検査員として活躍する。

城西事業所に出社。始業はAM8:30だが、検査員によって受け持ちの担当エリアが異なるため、準備や移動時間を考えて始業前に出発するケースもある。松浦さんが主に担当するエリアは都心の渋谷区。点検業務のときは事業所(練馬)からの移動を考えて30分前に出勤しているという。

AM8:30

始業を知らせるチャイムが鳴り、すぐに「ラジオ体操」に突入。同協会の朝のルーティンだ。ここでスイッチを「仕事モード」に切り替える。

ラジオ体操のあとは課ごとのミーティング。業務連絡、注意事項などを確認しあい、指差喚呼で終了。後輩のスケジュールを確認したり、先輩にわからないことを質問したり、同僚とジョークを言いあったり、職場の雰囲気を和ませてから、いざ、月次点検へ。

AM8:50

電気主任技術者の点検業務には多種多様なツールが必要になるため、移動はクルマが不可欠というイメージがあると思うが、交通量が多い都市部のエリアでは「渋滞」や「駐車場の確保」といった二次的な要素も考えないとならない。そんなわけで、機動力を生かしたスクーターが相棒となる。練馬から渋谷まで少し距離はあるが、安全運転で、さあ、いってきます!

AM9:50

今回は3件のお客さまの月次点検に密着。午前中に1件、午後に2件というスケジュールだ。担当エリアやお客さまのスケジュール次第だが、月次点検は1日で4~5件をこなす必要があるという。松浦さんが担当する受け持ち件数は70近くあり、受け持ちのお客さまの月次点検をこなすにはスケジュール管理能力も問われてくる。これも電気主任技術者の大切なスキルだ。

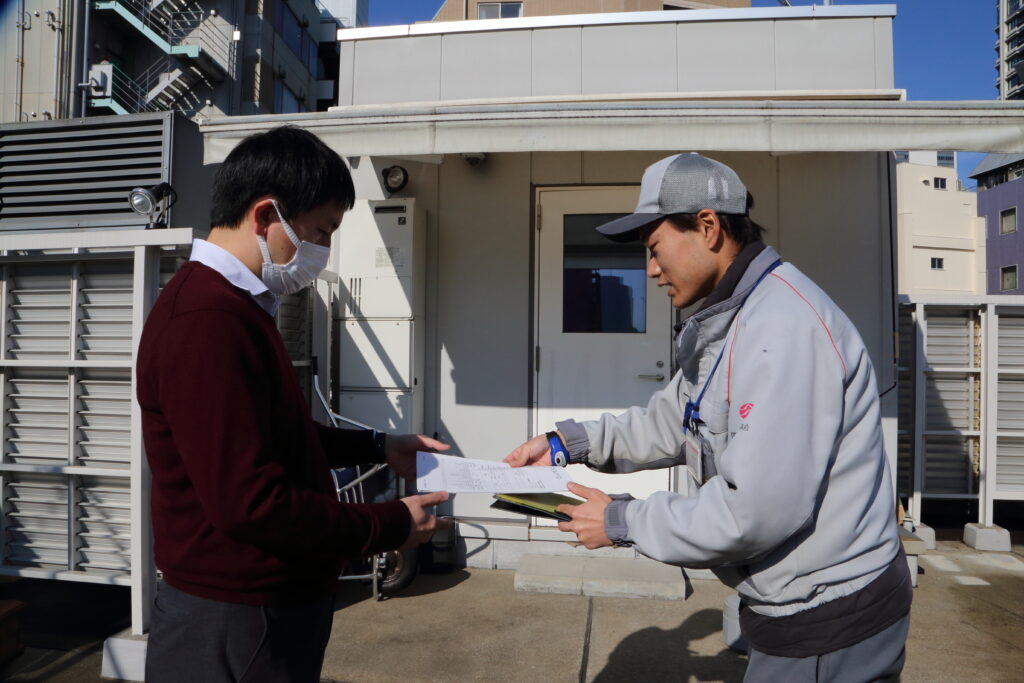

1件目のお客さまに到着後、施設管理の担当者(連絡責任者)にあいさつと、前回の点検から現在までの電気設備の異常の有無などを問診し、点検の開始を告げる。電気設備の点検が主なタスクといっても、最も重要なことは担当者とのコミュニケーション。これが異常の発見につながるケースも多々ある。

AM10:00

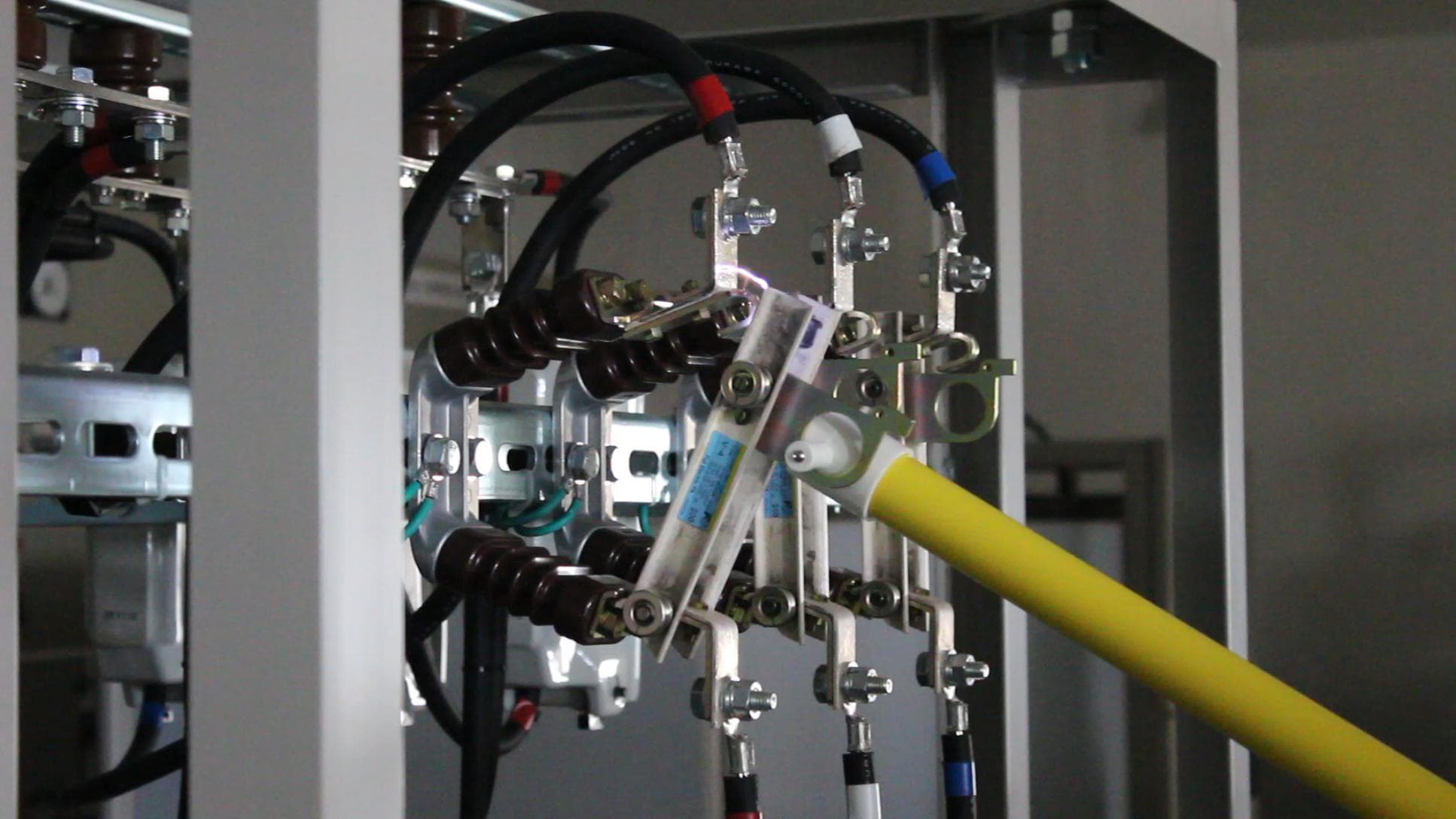

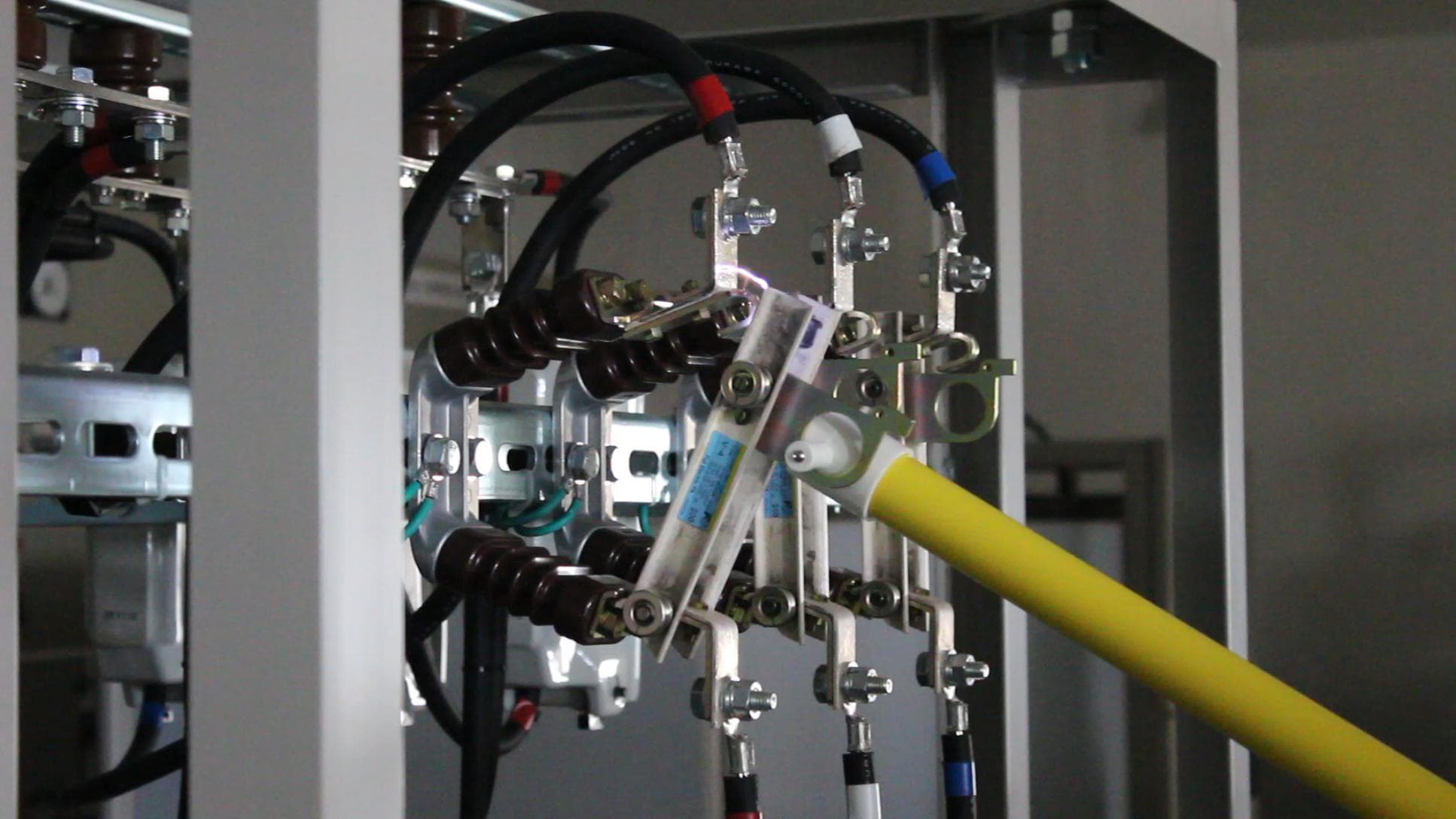

点検がスタート。受変電設備のトビラを開け、各種盤にあるメータの数値を確認していく。チェックした数値はタブレットに入力し、本部のシステムと連動することで「点検の漏れ」を防ぐという構造になっている。

メータ類のあとは絶縁監視装置に着手。前回の点検以降、発報があったか確認しつつ、試験送信で装置が正常に機能しているかをチェックする。

そして、最後は放射温度計で機器の温度を測定。機器の本体から接続(端子)部まで温度異常がないか確認していく。接触不良は発熱による温度上昇を引き起こし、特に、変圧器は過負荷運転が続くことで本体の温度が上昇してしまう。こういった「温度異常」を逃さないために、すべての盤で入念にチェックしていく。

AM10:30

敷地内にある高圧キャビネット(UGS)へ移動。電力会社との責任分界点であるキャビネットではSOG制御装置が異常を検知したかどうかの有無はもちろん、筐体の状態もチェック。トビラのパッキンの劣化など、消耗部分は入念に確認しておく。結露が発生した場合、高圧機器の絶縁低下に加えて、筐体もサビによる破損の一因となってしまう。電気設備だけでなく、それを保護する筐体も必要不可欠なチェック項目なのである。

AM10:50

2階のオフィスに移動し、電灯や空調の低圧盤をチェック。放射温度計で異常の有無も確認していく。これで一連の点検業務は終了。現地で点検結果の報告書を作成する。

AM11:00

施設管理の担当者に点検結果を報告。日常で気づいた異変(ニオイや音など)、点検内容のリクエストなどを担当者に確認し、次回の訪問日程などを調整して1件目の月次点検を終える。

AM11:45

午後の点検に備えて、少し早めに昼食タイム。渋谷エリアを担当して3年、さまざまな飲食店を利用してきた。そのなかから松浦さんが選んだのはメニューも豊富で、白米とスープが「おかわり自由」の1軒。しっかり食べて、午後の業務に備える。

PM0:50

2件目のお客さまに到着。1件目のお客さま(自社ビル)と違い、いくつかのテナントが入るオフィスビルが点検対象である。

ビルのオーナーにあいさつと、電気設備の異常の有無の問診を行ったあと、点検の開始を告げ、受変電設備からチェックしていく。電気設備はもちろん、キュービクルの状態も確認。結露を引き起こすトビラのパッキンの劣化、それによるサビで発生する破損、そして、電線の引き出し口の開口部にできる「すき間」などは内部に雨水が浸入したり、小動物が入り込んだりする原因となるので目視による確認も必要である。屋外に設置されているキュービクルでは特に不可欠の点検項目である。

PM1:40

地下のポンプ室へ移動。動力盤を点検しつつ、ポンプ設備からの水漏れも確認しておく。

続けて1階に移動して集合分電盤を点検。異常がないことを確認後、点検結果報告書を作成して設備管理担当者に報告し、次回のスケジュールを調整して点検終了となる。

PM2:20

3件目のお客さまに到着。2件目と同様、いくつかのテナントが入るオフィスビルで、受変電設備と集合分電盤、各テナントの分電盤が点検対象である。

まずは、屋上に設置された受変電設備をチェック。同ビルは最上階がビルオーナーの所有フロアであり、屋上にはコンテナハウスや多数のプランターが置かれている。

屋外にあるキュービクルは「紫外線&風雨」によるダメージは宿命であり、塗装の剥がれ、サビによる破損、通気孔への雨水の浸入は必至である。電気設備はもちろん、キュービクルの外観も入念に点検しておきたい。

また、プランターの植物や土などによるトラブル(排水溝の「つまり」による配線の浸水、強風によるプランター自体の衝突など)が発展しないか、周囲の状況をチェックしておくことも大切な点検項目である。

PM3:30

最上階(7階)から順に各フロアの分電盤を点検。業務の支障とならないように、迅速にチェックしていく。

1階の集合分電盤を点検し、駐車場にある高圧キャビネットを確認。最後に点検結果報告書を作成し、春に実施を予定している年次点検(停電点検)の事前打ち合わせをして業務完了となった。

PM4:15

AM10:00から始まった「電気主任技術者の1日」は、3件の月次点検でPM4:15に終了となったが、この「3件」は密着取材ということで、撮影も考えて時間的に余裕を持ったスケジュールを組んだためということを断っておく。

取材日は1月下旬、すでに日は傾いて周囲は薄暗い。出発後、すぐに暗くなることが予想される。城西事業所まで約1時間のツーリング、最後まで集中力を保つことが求められる。安全運転を心がけて、いざ、練馬へ!

電気主任技術者の資質とは?

電気主任技術者の1日に密着したが、もちろん、その業務は月次点検だけではない。チームで取り組む年次点検もあるし、関係各所へ提出する書類の作成もある。ただ、これらは「実務」であり、経験を積み重ねてマスターしていくものだ。これが、多くの引き出しを持つベテランほど重宝される理由だろう。

しかし、身につけた知識と技術は、どこで活用するのか?

そう、お客さまだ。保安管理契約を結んでいるお客さまの電気設備がメインフィールドであり、つまりは、リアルな状態で「異常」を把握しているわけではない。

そこで「実務」と双璧をなすほど不可欠な資質が「コミュニケーション能力」だ。

例えば、受変電設備から異音があったとする。それが「いつ」「どの部分から」「どんな音が」「どんなサイクルで」発しているのか、細かくリサーチしなければならない。

また、月次点検のスケジュールを調整する場合、効率よく点検をこなしていくには、それぞれのお客さまの大まかな状況を把握しておく必要がある。これには事前に連絡してスケジュールを確認し、それを踏まえて調整していかなければならない。

ようするに、すべてに「人」が介在している以上、必要な情報を引き出すためにはコミュニケーション能力が要求されるのだ。

今回、取材に協力いただいた松浦さん、実務面はもちろんのこと、コミュニケーション能力は群を抜いているという。城西事業所の千明暁事業所長も「さまざまな世代の人と接して、いつも雰囲気を盛り上げている。若い技術者の手本となる存在」と太鼓判を押している。

上司からの信頼も厚く、後輩からも慕われる存在。深刻な人手不足に陥っている昨今、豊富な知識と技術、そして、ムードメーカーとして周りを巻き込むことができる資質が「NEW電気主任技術者」には最優先で求められるのかもしれない。

(取材協力/一般財団法人 関東電気保安協会(東京北事業本部 城西事業所)、撮影/宮澤 豊)

関連記事

Special

How to

How to

How to

License

License

How to

How to