How to

【電気主任技術者】保守点検の道具と測定器の校正【高圧受電設備の点検マニュアル①】

保守管理の現場から

2023.07.20

第1回 事前準備

電気主任技術者の仕事

事業用電気工作物の工事や保守管理を行うためには電験、つまりは、電気主任技術者試験に合格し、ライセンスを取得する必要がある。

本コンテンツを利用するユーザーの多くは有資格者、もしくは取得を目指す技術者だと思うから、電気主任技術者の種類や取得の詳細については割愛し、ここでは実際の業務について深掘りしていく。

まず、主任技術者の主な業務内容を以下にまとめる。

1.電気設備の工事計画および立案

既存設備の更新や、新設する設備の竣工検査など、実施するスケジュールの立案と実作業。

2.電気設備の保守管理

電気設備が正常に動作しているか確認し、トラブル発生時には復旧作業を行うなど、設備の安全な運用と維持についての業務全般。

3.保守管理に携わる技術者への教育

電気設備の安全な運用と維持に対して、管理を行う技術者への保安教育。

4.書類作成などの事務処理

電気設備の保安管理について、需要家や関係省庁へ提出する書類(事故詳報や点検レポート、各種申請書など)の作成。

5.事故や故障の対応

災害発生時など、復旧作業と対応策の検討。

大まかに5つの業務を行うが、細かい作業は多岐にわたり、雇用形態(選任や外部委託など)によっても異なる。電気の「安全、安心」を確保するためには多様な業務をこなさなければならないわけだが、ここでも詳細は割愛して話を進める。

電気設備に起因するトラブルを防ぐことが電気主任技術者の使命でもあり、特に、保守点検時は「知識」と「経験」を総動員しなければならない。

トラブルの芽を摘み取るために電気主任技術者に課せられる仕事=保守点検。そのノウハウについて「高圧受電設備の年次点検」をテーマに解説していく。まずは、点検前に行うべき計器類の動作チェック(校正)を取り上げる。

保守点検に必要な道具たち

事業用電気工作物は、安全性の確保のため、電気事業法で電気保安点検の実施が義務づけられている。特に、機器の内部まで入念に調べる年次点検は原則として1年に1回、電気設備を停電した状態で行われ、関係法令の基準をクリアしていない場合は状況を改善するための対応策を講じなければならない。

高圧受電設備の年次点検について、主な実施項目は以下となる。

・接地抵抗測定

・絶縁抵抗測定

・継電器と遮断器の連動試験

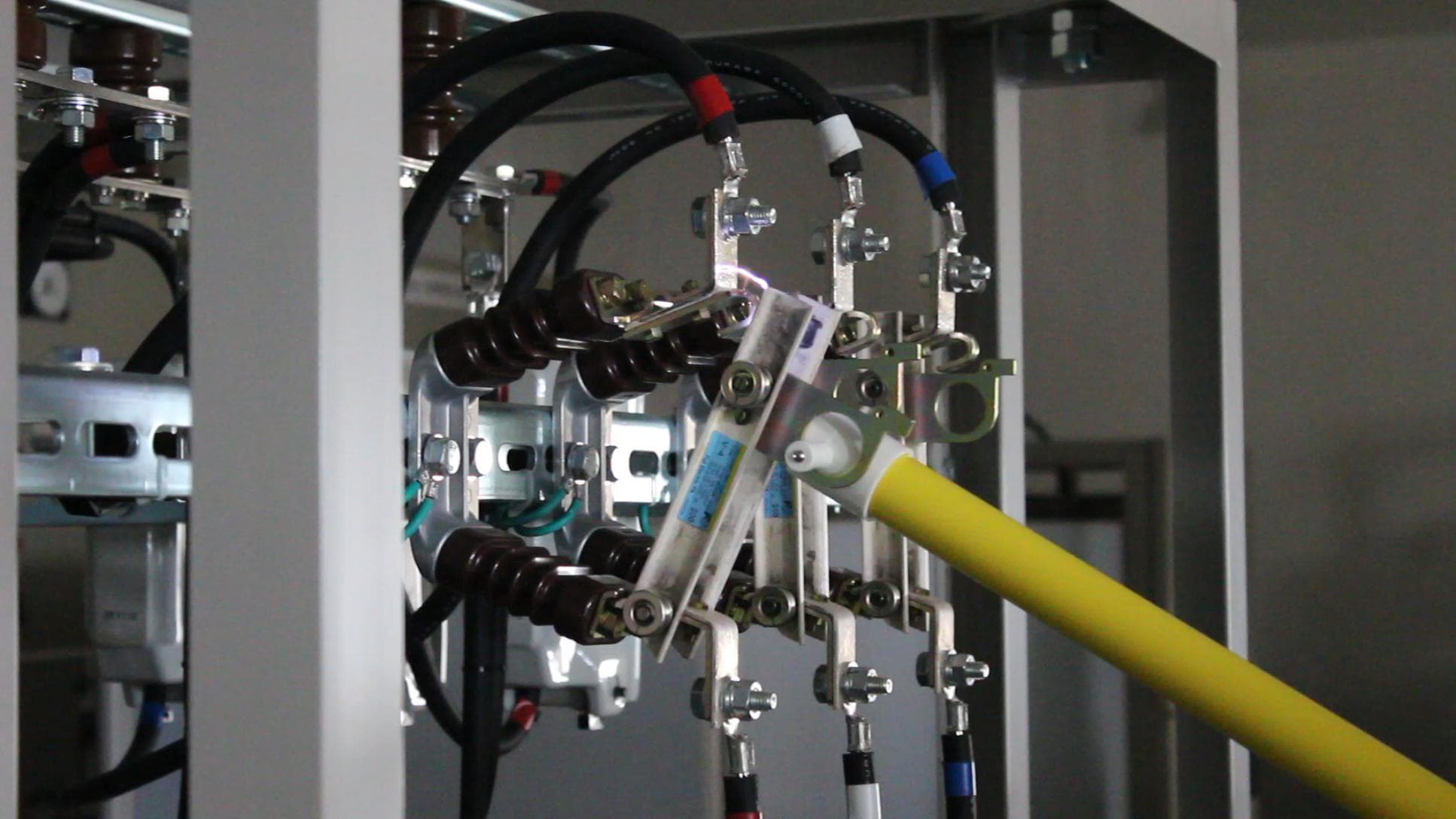

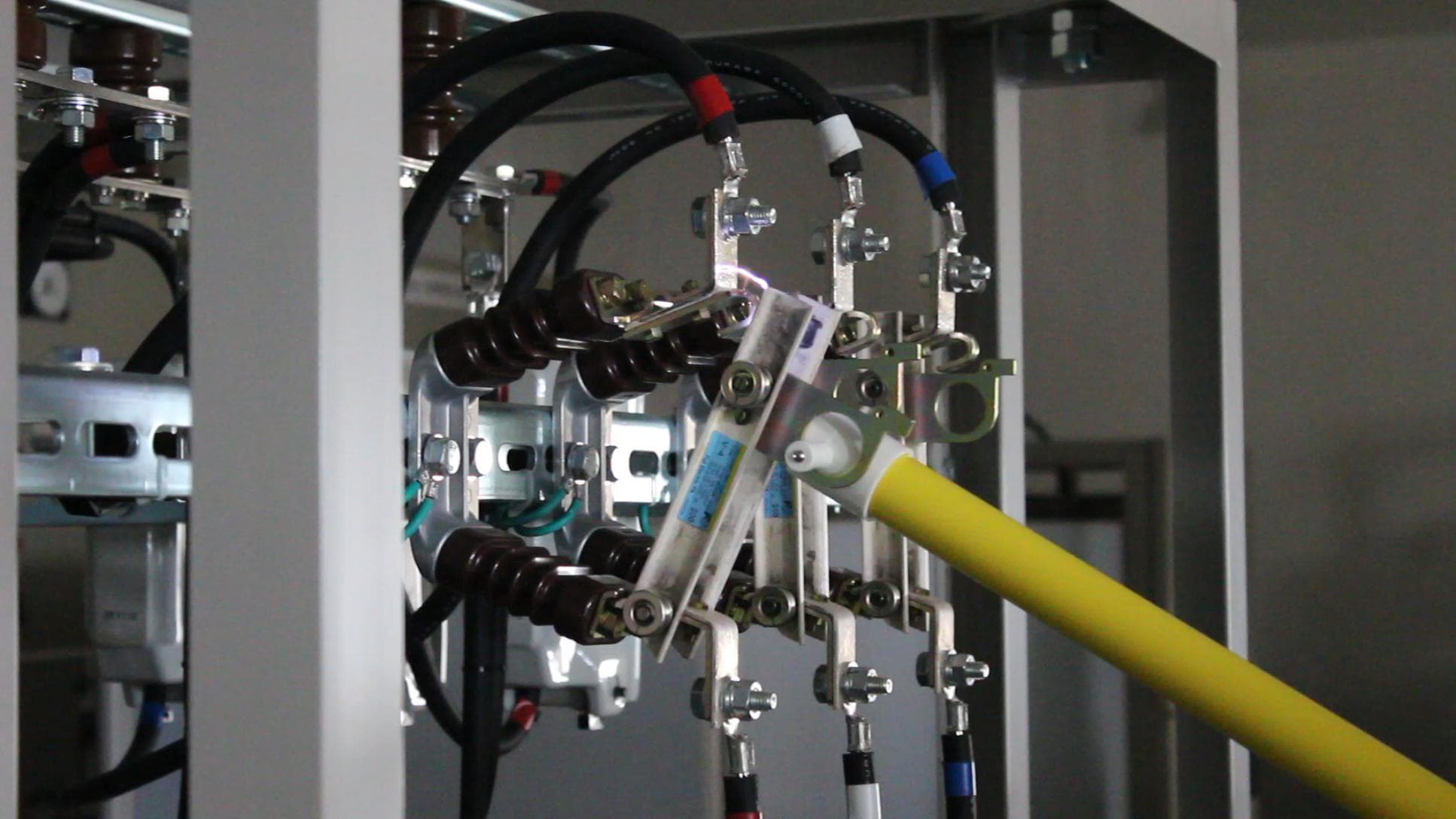

・内部点検(遮断器、開閉器、変圧器)

・絶縁油の各種試験(遮断器、開閉器、変圧器)

変色・異臭(変圧器)、酸価度試験(遮断器、開閉器、変圧器)、絶縁破壊電圧試験

・蓄電池の各種測定(比重測定、液温測定、電圧測定)

・漏電遮断器の押しボタン試験

それぞれの点検および試験には、もちろん、数々の専用ツールが必要になる。そして、その測定値が正常かどうかを判断するわけだが、ここで注意すべきポイントは「測定器自体が正確な値を算出しているかどうか」ということ。つまり、測定器が故障していたり、設定がズレていたり、誤差を生む要因を含んでいないか調べなければならない。ようするに、測定器の「校正」作業だ。

年次点検の対象は受電設備だけではない。すべての電気使用場所の点検が求められ、当然、相当の時間を要する。しかし、停電を伴う点検のため、その時間を短くすることが課せられる……。この二律背反が存在する状況下、作業効率は重要なポイントとなり、そのためには「周到な事前準備」が大きく関係してくる。

だから、事前に必要な道具類をそろえ、測定器の誤差を許容範囲内に調整する。点検の前日までに完了しておくことで、スムーズな点検が可能となるのだ。

必要な道具は、①腰道具、②検電器(高圧)、③ドライバー各種、④ポータブル発電機、⑤マルチリレーテスタ、⑥GR、DGRリレーテスタ、⑦接地抵抗計、⑧絶縁抵抗計、⑨高圧絶縁抵抗計、⑩高圧ゴム手袋、⑪腕章(作業責任者用)、⑫充電標示器、⑬標識各種、⑭ディスコン棒、⑮短絡接地器具と多種多様。これにサイズ違いで脚立を用意して準備完了。

測定器の校正作業

ここから、年次点検で使用する測定器の校正手順(関東電気保安協会が推奨する値に準じる)を解説する。点検時、測定器の誤差で判断に迷いを生じさせないためにも、しっかり調整しておきたい。

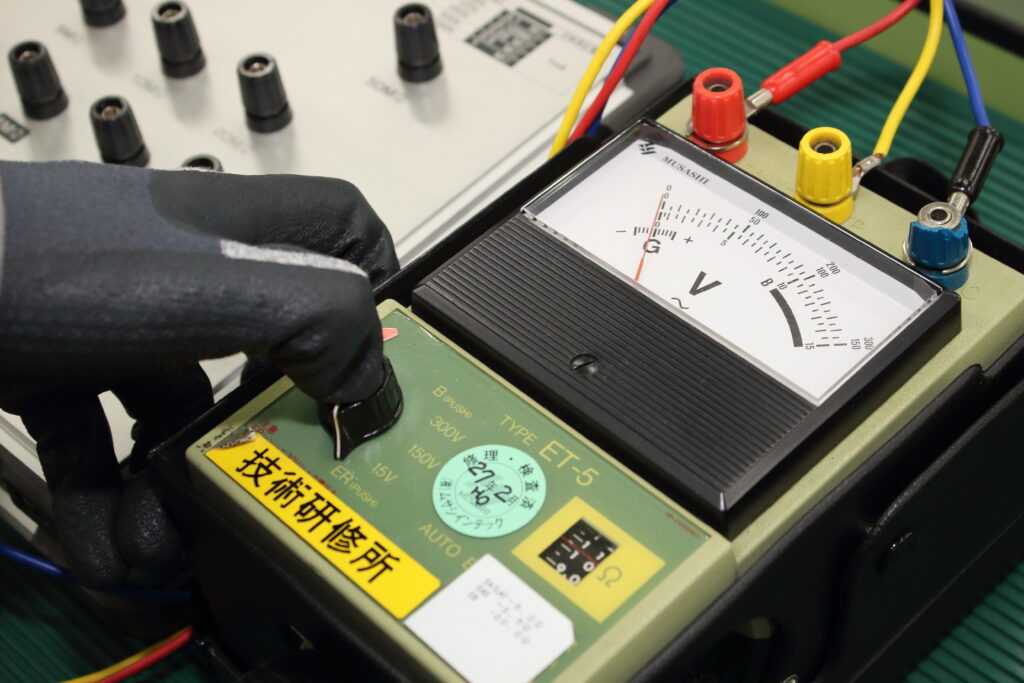

①接地抵抗計

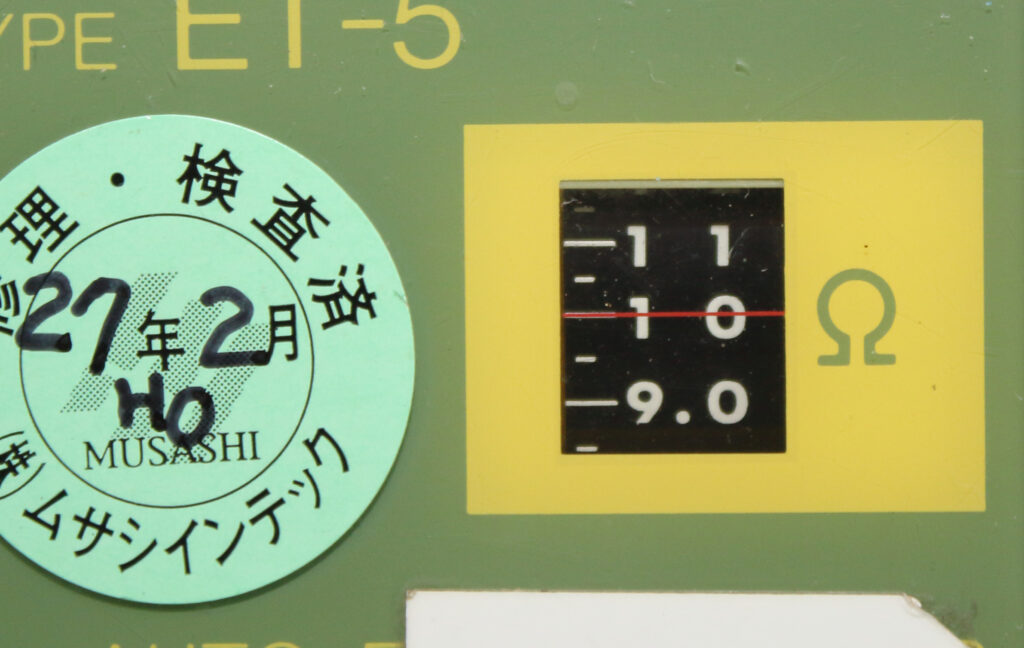

標準抵抗器(この試験器本体も、5年に1回のペースでISOに基づく校正試験を実施)を使用し、標準抵抗器と接地抵抗計、それぞれのP端子、C端子を接続し、接地抵抗計のE端子は所定の校正点(取材時は10Ω)に接続。接地抵抗計のツマミを「ER」に合わせ、プッシュして抵抗値を測定。接地抵抗計の値が接続した校正点の抵抗になったとき、指針が「G」を指すように調整する。なお、接地抵抗計の値は右側にある小さいメーターを真上からみて、赤いラインが所定の抵抗値(10Ω)を指しているか確認すること。

標準抵抗器に接続し、接地抵抗計のレンジを「ER」にセット。ツマミを押して測定表示の指針が「G」を指すように調整する。

接地抵抗計の右側にある表示窓の赤いラインが標準抵抗器の指示値(10Ω)と同じ値になるように真上からチェック。

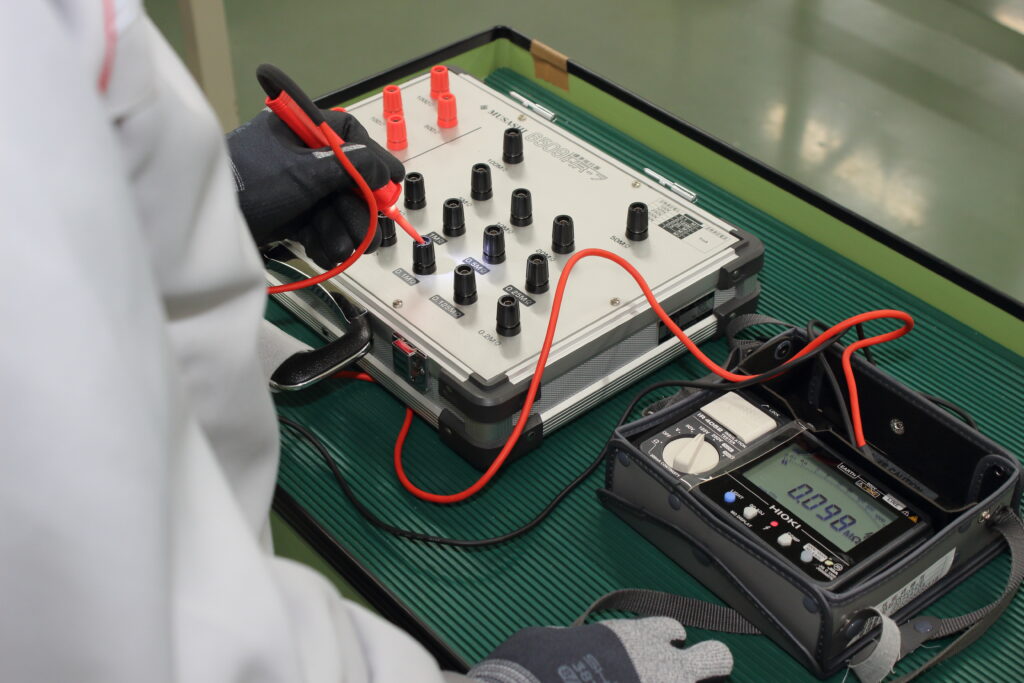

②絶縁抵抗計

絶縁抵抗計の校正は標準抵抗器を使用し、絶縁抵抗計の電圧レンジごとに所定の試験点(抵抗値)と近似の値を計測するかどうかで判断する。試験は、低圧の場合は0.1MΩと0.2MΩ、高圧の場合は5MΩと5000MΩで実施し、絶縁抵抗計で表示された値が設定している許容範囲内(保守管理会社によって異なる)に入っていることを確認する。なお、高圧絶縁抵抗測定計で校正を行うときは必ず高圧ゴム手袋の着用と標準抵抗器の接地を行うこと。

絶縁抵抗計の校正は電圧レンジごとに実施。測定値が接続した試験点(0.1MΩか0.2MΩ)の値から±5%(関東電気保安協会の規定値)の範囲内なら正常。

高圧絶縁抵抗計の場合、試験点は5MΩと5000MΩに接続。校正手順は低圧と同様だが、高圧では必ず高圧ゴム手袋の着用と標準抵抗器の接地を行うこと。

③クランプメータ

測定器チェッカーで試験電流を流し、その値を表示しているかどうかを確認する。

試験器が検出した値が許容誤差範囲内であれば正常。

④検電器類

ケーブルの活線および電気機器の充電状態を知らせる検電器類。これらのツールが正常に動作しないことで大事故を引き起こすケースもあるため、アラーム&光で活線および充電を検知するか、また、検知にタイムラグはないか、しっかり確認したい。検電器自体のバッテリ残量も十分かどうかのチェックも忘れずに行うこと。

なお、検電器類は定期点検時だけでなく、毎日、確認するように心がけたい。

不具合なく反応するか、しっかりチェックしておきたい。関東電気保安協会では検電器の動作チェックを日課にしている。

リストアラーム(リストタイプ)も入念にチェック。感電事故を防ぐには、技術者自身が高い意識を持って作業に臨まなければならない。

次回から、年次点検の実作業にクローズアップ。停電作業から絶縁抵抗測定、接地抵抗測定を取り上げる。

電気保安本部に所属し、電気設備の点検手順などのマニュアル作成を担当する松本健太さん(写真左)と、技術研修所で電気主任技術者のタマゴたちに電気保安業務のイロハを伝授する越川博文さん(右)。

(取材協力/一般財団法人 関東電気保安協会、撮影/宮澤 豊)

関連記事

How to

How to

Special

How to

Special

License

License

How to