Special

The電気技術者

電気技術の探求者たち

2025.08.15

電気技術者の仕事

製品開発や研究分野は、保安業務と同じく「電気」に携わる仕事でも、ライセンスが必携というわけではない。知識としては不可欠だが、極端な話、持っていなくても成立する世界だ。

この傾向は教育分野、とりわけ大学ほど顕著に現れ、ほとんどの学生が研究に時間を費やしていく。そして、そのテーマを追究できるフィールドに就業し、さらにハイレベルな研究に傾倒していく……。電気理論を探求する者がたどりつく王道といえるだろう。

電気分野における資格は電気主任技術者や電気工事士など、現場実務に携わるために取得するケースが一般的だが、近年、電気に対する造詣を深めるための手段として取得するというトレンドも定番化している。

その後者のタイプが電気理論の探求者、メーカーに所属して製品開発や研究職に就いている電気技術者だ。

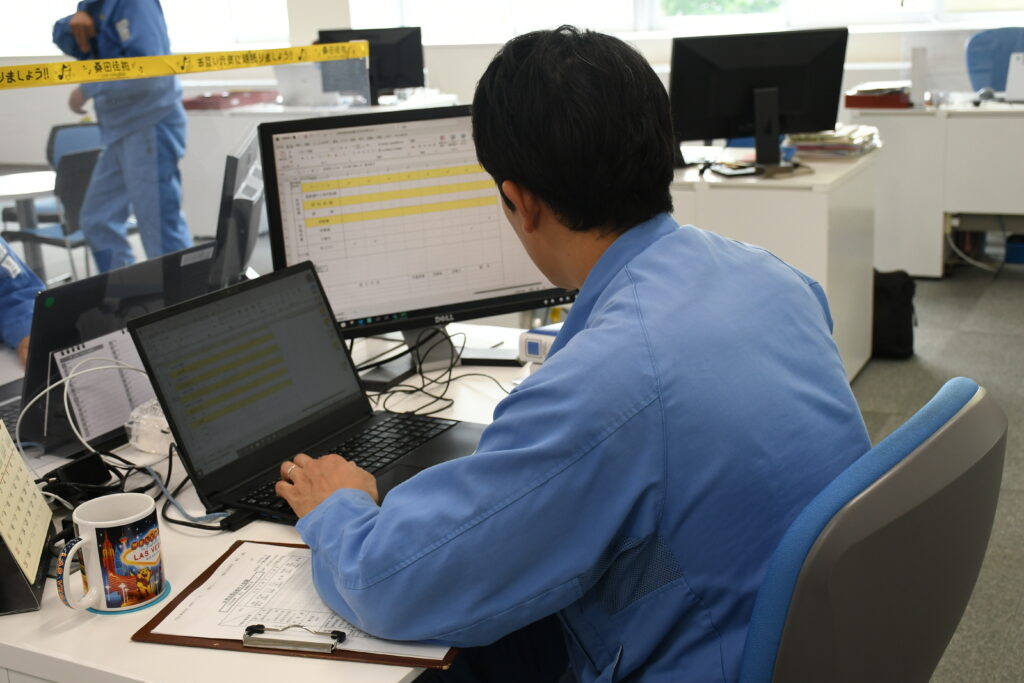

電気の現場ではなく、オフィスを主戦場とする電気技術者は、どのような仕事をこなしているのか。今回のスペシャルコンテンツは電気技術者の1日に密着し、その業務の一端にクローズアップする。

事業部の企画・運営から製品開発プロジェクト

電気設備の保安まで、獅子奮迅の仕事ぶり

AM8:00

今回、密着取材に協力いただいたのは電気設備の開発を手がけているエネゲートで、現在、事業部の企画・運営を担当している大久保 誠さん。大学卒業後、エネゲートに入社して制御機器や産業用パワエレ機器の設計、新製品の研究開発と、さまざまな部門を経験してスキルを磨き、2021年から制御機器事業部に異動。事業企画グループで事業部運営に携わっている。

また、2014年には電験三種を取得し、翌年から「電気主任技術者補佐」に志願して千里丘事業所の電気保安を担うメンバーとしての業務をこなしている。

千里丘事業所に出社後、メールをチェックしたり、当日のスケジュールを確認したり、始業前のひとときを落ち着いてすごす。

-1024x683.jpg)

AM8:30

始業を知らせるブザーが鳴り、すぐに「ラジオ体操」の音楽が流れる。同社の朝のルーティン。ここで「仕事モード」にスイッチを切り替える。

ラジオ体操後にグループでミーティングを行い、業務連絡を含めて個々のスケジュールを確認しあう。

-1024x681.jpg)

-1024x687.jpg)

AM8:45

別室でミーティングに参加。大阪・関西万博のパビリオンに導入している、スマート保安を実現する最新キュービクル「MMCub」(電力館)や、最先端のディジタルシステムを搭載した多機能ポール「スマートポール」(電力館、未来の都市)の状態について報告する。これらは量産モデルにするための実証試験も兼ねて設置され、2週間に1度、現地で機能チェックを行っているという。

万博での実証試験もトラブルなく進み、入手したデータを基に、量産化に向けて検討を重ねる。いろいろなことができそうだという予感があり、ついつい話が弾んでしまう。

-1024x609.png)

-1024x769.jpg)

AM9:25

ミーティング後、急いで準備をして敷地内のキュービクルへ。同社には、電気主任技術者の有資格者が50数名いて、事業所ごとに選任されるが、千里丘事業所は広大で受電設備が点在していることから、1名の電気主任技術者と2名の電気主任技術者補佐の合計3名で点検業務を担うという独自のルールがある。

巡視点検は基本的に就業時間に行うが、年に1回の年次点検や突発的なトラブルへの対応は時間外業務が不可避な状態。輪番制ではなく、立候補で担当を決めるといっても、それを決断するにはハードルの高さは否めない。

しかし、電気実務を基礎から吸収できる絶好のチャンスでもある。キュービクルを製造する部門に所属していた大久保さんにとって、電験を生かせる点検業務を引き受けない手はないとのスタンスから「電気主任技術者補佐」に志願し、現在に至っている。

電気主任技術者を務める應田光彦さん、同じく補佐の石原隆明さんと合流し、定期点検業務の準備に取りかかる。

-1024x683.jpg)

AM9:30

巡視点検のスタート。敷地内に設置された2つの受変電設備(本館、厚生館)、5つのサブ変電所(ECOCUBE、南館、南別館、東館、第2受電所)を中心に異常の有無をチェックしていく。

千里丘事業所は1940年から操業し、同社の主力事業所として85年の時を刻んでいる。昨今のDX推進のための最新技術を活用したシステムもあれば、電気の黎明期から変わらずに活躍する定番アイテムまで、さまざまな新旧の電気機器を製造している事業所だけに、受電設備も新旧が混在しているという。ようするに、アナログの知識も要求されるのだ。

まさに、現場実務に役立つ「生きる教材」。点検中の表情も、自然と引き締まる。

正門付近にある本館のキュービクルから点検。メーター類に記録された異常ログ、接続部の発熱、異臭などの有無をチェックしていく。

本館の電気室を点検し、ECOCUBEの横にある非常用自家発電設備をチェック。異常がないことを確認して2つめのキュービクルへ向かう。

-1024x683.jpg)

AM9:50

スマートグリッド実証用のキュービクルに到着。太陽光発電システムやHEMS、V2Hなど、さまざまなDXを活用したスマートシステムを実証する「スマートグリッド」の電力を司る設備で、施設の性格上、このキュービクルに内蔵した6kV/6kV絶縁変圧器を介して負荷側の系統は独立させ、架空2回線常開ループ系統としている。

実証試験用だけあって、キュービクル内に新規開発製品も設置。各種検証を行い、異常の有無をチェックしている。

AM10:10

ECOCUBEへ移動。主にスマートメーターの製造を行っている施設である。

メーター各種の数値を確認し、接続部の状態、異臭の有無をチェックする。また、屋外のキュービクルでは小動物の痕跡も確認しておく。

近年、カーボンニュートラルの実現のために、太陽光発電システムが設置されている。

-1024x683.jpg)

AM10:30

南館に到着。絶縁監視装置をチェックすると、漏れ電流が検出されていた。設定値を超えていないためアラームの発報はなかったが、ログを確認したときに判明。ケーブルの交換や、ちょっとした設備の更新を行ったときに、何らかのトラブルの種が発生したか……。すぐに対応が必要なレベルではなかったため、経過観察として次回の定期点検で詳細をチェックすることにした。

-1024x683.jpg)

-1024x682.jpg)

AM10:50

正門からみて南館の奥にある南館別館へ移動。このキュービクルは型が古く、最新モデルへの更新が検討されている。しかし、設備としては問題なく稼働し、今回の巡視点検でも異常はなかった。

-1024x683.jpg)

AM11:10

敷地の最奥、東館の奥にある第2受電所電気室へ。7つの受変電設備のうち、最も古いタイプで、メーター各種がアナログである。数が減ってきているといっても、まだまだ現役で稼働している施設もあり、対応していかなければならない。

AM11:30

最後の点検エリアである東館に到着。千里丘事業所のなかでは2017年に竣工した最も新しい施設で、キュービクルの製造から検査、出荷までを行う。最新システムがそろい、将来的な設備増強にも対応できるように、キュービクルの増設スペースも確保している。

それぞれの盤のメーター類をチェックしつつ、接触部の温度上昇や異臭、電気機器からの異音がないか確認していく。

太陽光パネルの状態をチェックして異常がないことを確認し、11時50分、巡視点検が終了。應田さん、石原さんと最終確認のミーティング後、それぞれの所属先に戻っていく。

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

PM12:00

巡視点検のレポートを作成。それぞれの受電設備でチェックした数値、状態をエクセルファイルに打ち込んでいく。南館で検出された漏れ電流については、次回の懸念事項で経過観察として報告する。

レポート作成後は所属部門のモードに切り替え。メール応対や書類作成など、デスクワークに専念する。巡視点検が入っている日は、午前の半分は点検作業でデスクを離れるため、急を要する案件への対応には全集中で臨まなければならない。いくつものプロジェクトに参加し、複数の仕事を並行して担当している大久保さんの面目躍如である。

PM12:15

ホッとひと息の昼休憩。豊富なメニュー&ボリューム満点の社員食堂はお気に入り。期間限定のメニューもあって、さて、今日は何にしようかな……。

PM1:30

昼休憩のあとは簡単なデスクワークをこなし、午後から情報システム部門が主催する社内セミナーに参加。テーマは「生成AI」で、どんなときに、どのように使うか、効果的な活用方法を学習する。事業企画グループで多様な案件に取り組んでいるだけに、社内セミナーには積極的に参加しているという。

講師によるレクチャーと参加型のワークショップで構成されたプログラムは合計3時間30分、午後5時まで続く。

千里丘事業所だけでなく、本社や他の事業所から総勢23名が集合。各部門へ情報を展開するために、講師の話に真剣に耳を傾け、集中してタスクに取り組んでいる。

小休憩を挟みながら、終始、アットホームな雰囲気で行われた生成AIセミナーは、あっという間に終了時刻の午後5時を迎えた。長丁場にもかかわらず、話題のテーマということで、好奇心の強さが参加者全員の集中力をキープさせたのだろう。大久保さんも何かをつかんだ表情だ。

-1024x683.jpg)

PM5:45

社内セミナー後はデスクを離れていた間のメール応対をこなし、翌日のスケジュールを確認して業務終了。1日、お疲れさまでした!

電気技術者に必要な資質とは?

電気工事士や電気主任技術者とは一線を画し、ある意味、曖昧なゾーンにカテゴライズされている電気技術者。「業務独占資格」を現場実務に生かすのではなく、取得するために身につけた知識を「新技術」の開発に活用する。これが電気技術者の真骨頂である。

開発が主な業務になるため、電気分野の資格の必要性については「基礎知識をマスターする」という点にフォーカスされてしまうだろう。冒頭でも記したが、現場実務とは乖離した活用方法だ。しかし、大久保さんに密着していると、1つの資格を駆使してストイックに業務を追究することのシンプルさに魅力を感じてしまうほど、電気技術者が必要とする知識の幅広さと、それらを極めるために費やす時間の膨大さに驚いてしまう。1つの業務を1本の幹とするなら、それを成就させるのに多様な方面に枝葉が派生していくのだ。

例えば、大阪・関西万博に試験導入された「MMCub」で実現を目指す「スマート保安の確立」という幹に対して、電気主任技術者として培われた経験と研ぎ澄まされた五感をディジタル化する能力が要求され、同製品のセールスにつながるPRにはコミュニケーション能力が問われる。

また、新技術を研究、開発する場合、電気理論はもちろん、シンポジウムでの発表のために英語力が必要になったりする。論文執筆も英語だ。

電気だけではない、さまざまな分野に精通することが求められる。それが電気技術者である。

現在、2つのプロジェクトに並行して携わりつつ、QC活動や5Sなど、さまざまなプログラムについてリーダーという立場で担当している大久保さん。もちろん「電気主任技術者補佐」として毎月の巡視点検と年1回の精密点検にも取り組み、電気機器や機材の更新に伴う系統操作、漏電などの電気系統の突発的なトラブルにも対応している。まさに、八面六臂の活躍ぶりだ。

より深く自身の業務を追究するために資格取得にも積極的で、その種類は電験三種からTOEIC(800点以上)、簿記2級まで多岐にわたる。すべてが、自分自身を成長させるためだ。

事業企画グループで「やりたいこと」を実現するために研さんを重ねている大久保さん。好奇心と向上心が、電気技術者としてのキャリアに華を添えるのだろう。

資格取得に対して、さまざまな面でバックアップ体制を築いているエネゲート。大久保さんに続く「シン・電気技術者」が誕生する土壌は、ゆっくりと、しかし、確実に整っている。

-1024x683.jpg)

取材協力/株式会社エネゲート、撮影/オーム社オンラインスクール

関連記事

License

License

License

Special

How to

License

How to

Special