License

技術分野における最高峰の資格にチャレンジ!【技術士入門~後編~】

電気主任技術者に続く「技術士」という道

2025.04.18

技術士試験の概要と対策

技術士試験

【前編】では技術士の概要と取得メリットについて解説しました。【後編】では技術士試験制度の概要と対策について取り上げます。

(1)技術士試験の概要

技術士を取得するためには、図1に示すフローで第一次試験と第二次試験に合格する必要があります。それぞれの試験は年に1回、実施されます。

第一次試験に受験資格はなく、誰でも受験することができます。第一次試験に合格すると「技術士補」となる資格が得られます。

この資格を有する者を「修習技術者」と呼びますが、試験以外の方法でも指定された教育課程を修了することで修習技術者になることができます。この教育課程は日本技術者教育認定機構の認定コースで、通称「JABEE」と呼ばれています。指定された大学などで実施され、所定の単位を取得するとJABEE認定を受けることができます。

そして、第二次試験に合格すると「技術士」となりますが、第二次試験には受験資格があり、ルートは以下の3つがあります。

①技術士補に登録し、指導技術士の下での4年を超える実務経験

②職務上の監督者の下での4年を超える実務経験(修習技術者となったあとの経験)

③7年を超える実務経験(修習技術者となる前の経験も算入できる)

実務経験は指導技術士、または所属する会社(部長以上)の証明が必要になります。最低でも4年の実務経験を要し、7年を超える実務経験があれば受験資格を得ることが可能です。なお、第二次試験の受験資格に期限はありません。第一次試験に合格後、受験資格が得られれば10年先でも受験は可能です。

(2)日程

令和7年度の試験日程は図2のように発表されています。第一次試験、第二次試験ともに受験申込受付期間が2週間程度と比較的短いため、前もって準備を進めておくことが必要です。

第一次試験は要件を満たせば試験の一部を免除することができますが、登録証または合格証のコピーなど、証明書を用意しなければなりません。

第二次試験は受験申込書のほか、技術士補となる資格を有することを証明する書類、実務経験証明書が必要となります。この実務経験証明書が非常に重要で、業務経歴を明記する必要があり、筆記試験合格後の口頭試験の審査対象となります。

口頭試験では技術士としての実務能力や経験などが審査されるため、受験申込時に提出する実務経験の内容が不十分だと合格は厳しくなります。また、指導技術士または会社(部長以上)の証明で内容を確認する時間も必要になるため、遅くとも申し込みの3カ月前には準備を始めておくことが望ましいでしょう。

(3)合格者数

平成28年度から令和6年度の技術士第一次試験および第二次試験の合格者等の推移を図3、4に示します。第一次試験は全部門で約20000人が受験し、合格率は20~40%です。一方、第二次試験は全部門で25000人が受験し、合格率は10%程度となっています。

また、令和6年度の技術部門別の合格者等の内訳は表1のとおりとなっています。第一次試験、第二次試験ともに部門によって合格率が異なり、電気電子部門は9.1%と難易度の高い技術部門といえます。

技術士第一次試験の試験科目と勉強方法

第一次試験では、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識と、技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識や適性を有するか否かが問われます。試験は基礎科目、適性科目、専門科目の3科目が出題されます。

(1)基礎科目

以下の5分野(1~5群)において、科学知識全般にわたる基礎知識が問われます(図5)。すべて択一式で、おおよそ大学1~2年生で学ぶ理工系教養レベルの基礎問題が出題されます。なお、問題は全部門共通です。

1群 設計、計画に関連するもの(設計理論、システム設計、品質管理など)

2群 情報、論理に関連するもの(アルゴリズム、情報ネットワークなど)

3軍 解析に関連するもの(力学、電磁気学など)

4群 材料、化学、バイオに関連するもの(材料特性、バイオテクノロジーなど)

5群 環境、エネルギー、技術に関連するもの(環境、エネルギー、技術史など)

(2)適性科目

技術士法第4章(技術士等の義務)の規定の遵守についての適性が問われます。法令だけでなく、労働安全、知的財産、製造物責任、個人情報保護、ハラスメント、品質、CSR、SDGsなどを背景に、技術士として果たすべき責任と行動規範についての問題が出題されます(図6)。なお、問題は全部門共通です。

(3)専門科目

選択した技術部門に関連する基礎知識および専門知識が問われ、電気電子部門の場合、発送配変電、電気応用、電子応用、情報通信、電気設備についての問題が出題されます(図7)。

(4)電験受験者の第一次試験対策

電気電子部門を受験する場合、専門科目の出題内容は電験と大きく重複しています。一方、基礎科目や適性科目は重複が少なく、それぞれに対する個別の試験対策が必要です。出題範囲は広いが、類似問題が繰り返し出題される傾向があるため、過去問題を中心に学習を進める方法が効果的です。

基礎科目では、科学技術全般についての基礎知識が求められます。物理や情報理論に加え、化学や生物など、電験受験者には関係が薄い分野からも出題されるのが特徴です。難易度は大学1~2年生レベルの理工系教養程度で、高校の数学、物理、化学、生物の基礎が理解できていれば十分に対応可能です。過去問題の解答・解説をチェックしても理解できない場合は、高校の教科書に立ち返ることがオススメです。

適性科目では、技術者倫理や技術者としての一般常識が問われます。過去問題を解くだけでは理解を深めにくいため、技術士法第4章(技術士等の義務)や、日本技術士会の「技術士倫理綱領」などを参考に学習を進めるといいでしょう。

また、「Ohmsha Online」で販売中の模範解答PDFに詳しい解説があるため、活用をオススメします。

専門科目は、電験三種および二種一次試験レベルの問題が中心に出題されるため、電験受験者にとって最も対策しやすい科目です。電験では出題が少ない情報系の問題も含まれますが、電験三種および二種一次試験レベルの知識があれば十分に対応可能です。

技術士第二次試験の試験科目と勉強方法

第二次試験では、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識および高等の専門的応用能力が問われ、幅広い知識と高度な専門技術、豊富な経験による総合的な判断能力が確認されます。

最初に筆記試験が行われ、「必須科目Ⅰ(1題)」「選択科目Ⅱ(2題)」および「選択科目Ⅲ(1題)」の3科目が出題されます。選択科目は申し込み時に決める必要があり、電気電子部門では下記のなかから選択することになります。口頭試験は、筆記試験の合格者に対して別日に実施されます。

①電力・エネルギーシステム

②電気応用

③電子応用

④情報通信

⑤電気設備

(1)筆記試験(必須科目Ⅰ)

技術部門全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力、課題遂行能力が問われます。平成31年度の試験方法の変更以降、出題形式は一貫し、各部門が抱える複合的な問題をテーマとして以下の①~④の順に解答していきます。

「複合的な問題」とは、ひと言で表すと「さまざまな視点で考えるべき問題」です。例えば、人口減少に伴う技術者不足の問題を考える場合、品質、安全、環境、経済、技術伝承といった視点から技術的な課題を設定できます。

この試験では課題の設定から解決策の提案、さらには解決策を実行したあとに想定されるリスクや技術者倫理の観点までを原稿用紙(600字×3枚)にまとめます(図8)。

解答の流れは以下のとおりです。

①技術課題の抽出および内容の説明

②最重要課題の選定と解決策の提示

③解決策を実行したあとに想定されるリスクと対策

④解決策を実行するときに留意すべき技術者倫理上の要件

(2)筆記試験(選択科目Ⅱ、Ⅲ)

選択科目Ⅱでは、申し込み時に決めた選択科目についての専門知識および応用能力が問われ、Ⅱ-1とⅡ-2の2問を解答します。

Ⅱ-1では選択科目における重要なキーワードや新技術などに対する専門知識が問われ、原稿用紙(600字×1枚)で解答します。Ⅱ-2では選択科目に関係する業務について、専門知識や実務経験に基づき、業務遂行手順を説明します。また、業務上で留意すべき点や工夫を要する点についての認識も問われ、原稿用紙(600字×2枚)で解答します。

選択科目Ⅲでは、選択科目についての問題解決能力および課題遂行能力を問われ、必須科目Ⅰと同様の形式で出題されます(図9)。

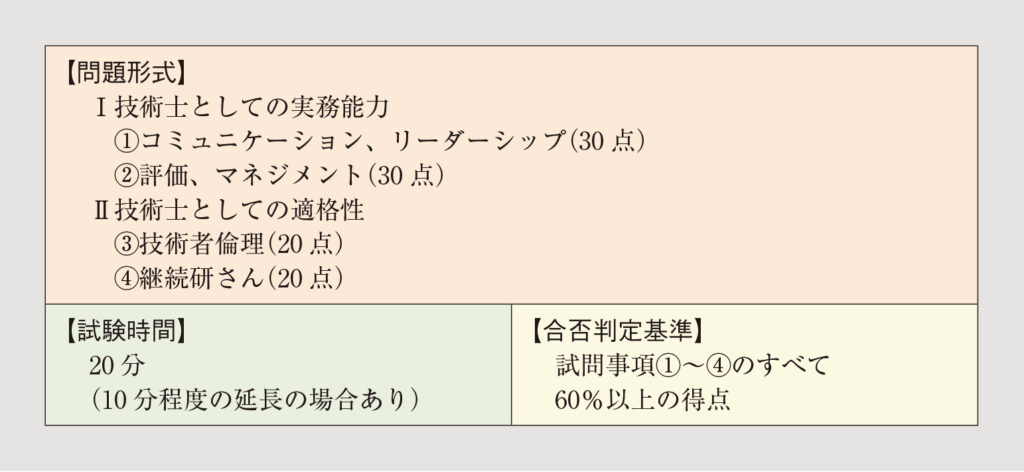

(3)口頭試験

技術士としての適格性を判定することに主眼が置かれ、筆記試験における記述式問題の答案および業務経歴を踏まえて面接形式で実施されます(図10)。

(4)電験受験者の第二次試験対策

第二次試験の筆記試験は論述形式であり、計算問題の比重が高い電験とは異なります。電験一種および二種二次試験にも論述問題はありますが、技術士試験では、専門知識に加え、課題の設定や解決策の提案、リスク評価などが求められる点が特徴です。そのため、技術士試験特有の答案作成ノウハウや表現力を高めることが重要になります。独学での合格も可能ですが、周囲に技術士がいる場合は自身の答案のチェックをお願いして、第三者の視点から客観的な評価や指導を受けると、より効率的に学習できます。

口頭試験は電験にはありませんが、評価項目の一つである「継続研さん」において、電験などの資格試験にチャレンジしていることを伝えると評価につながる場合があります。資格取得の目的や実務への生かし方について整理しておくといいでしょう。

技術士を取得する理由

【前編】と【後編】の2回に分けて「技術士」について取り上げました。技術分野における最高峰の資格であり、決して簡単に取得できるものではありませんが、技術者としてのキャリアを振り返り、実務を遂行するうえで重要な技術者倫理を再確認する絶好の機会になります。また、技術士を取得後、さまざまなメリットがあります。ぜひ、チャレンジしてください。

[参考]

「技術士制度について」(公益社団法人 日本技術士会)

「技術士第一次試験結果(昭和59年度~令和6年度)」(公益社団法人 日本技術士会)

「技術士第二次試験結果一覧表(昭和33年度~令和6年度)」(公益社団法人 日本技術士会)

「令和6年度技術士第一次試験統計」(公益社団法人 日本技術士会)

「令和6年度技術士第二次試験統計」(公益社団法人 日本技術士会)

文/有薗 謙太 技術士(電気電子部門)/第一種電気主任技術者

関連記事

License

License

License

License

License

License

License

License