License

技術分野における最高峰の資格にチャレンジ!【技術士入門~前編~】

電気主任技術者に続く「技術士」という道

2025.04.02

技術士の概要と取得メリット

技術士

技術分野において最高峰の資格といわれる技術士。専門知識だけでなく、技術者としての実務経験能力を証明できる資格です。電気主任技術者や電気工事施工管理技士の資格を取得後、技術士に挑戦することで、技術者として成長が期待できるのはもちろん、将来のキャリアの選択肢を広げることができます。

ここでは、電気資格の代表格である電気主任技術者と比較する形で「技術士」を取り上げます。

(1)技術士および技術士補とは

技術士とは、技術士法で「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」(法第2条第1項抜粋)と定義されています。

これを別の表現に変換すると「豊富な実務経験、科学技術に対する高度な応用能力と高い技術者倫理を備えている最も権威のある国家資格を有する技術者」となり、技術分野の最高峰といわれる所以です。

また、技術士補という資格もあり、これは「技術士となるのに必要な技能を修習するため、技術士補の名称を用いて、技術士の業務について技術士を補助する者」(法第2条第2項抜粋)と定義されています。

技術士の業務のサポートを通じて、技術士になるための専門的応用能力を磨き、実務経験を得るための資格が技術士補であり、技術士の見習いといえます。

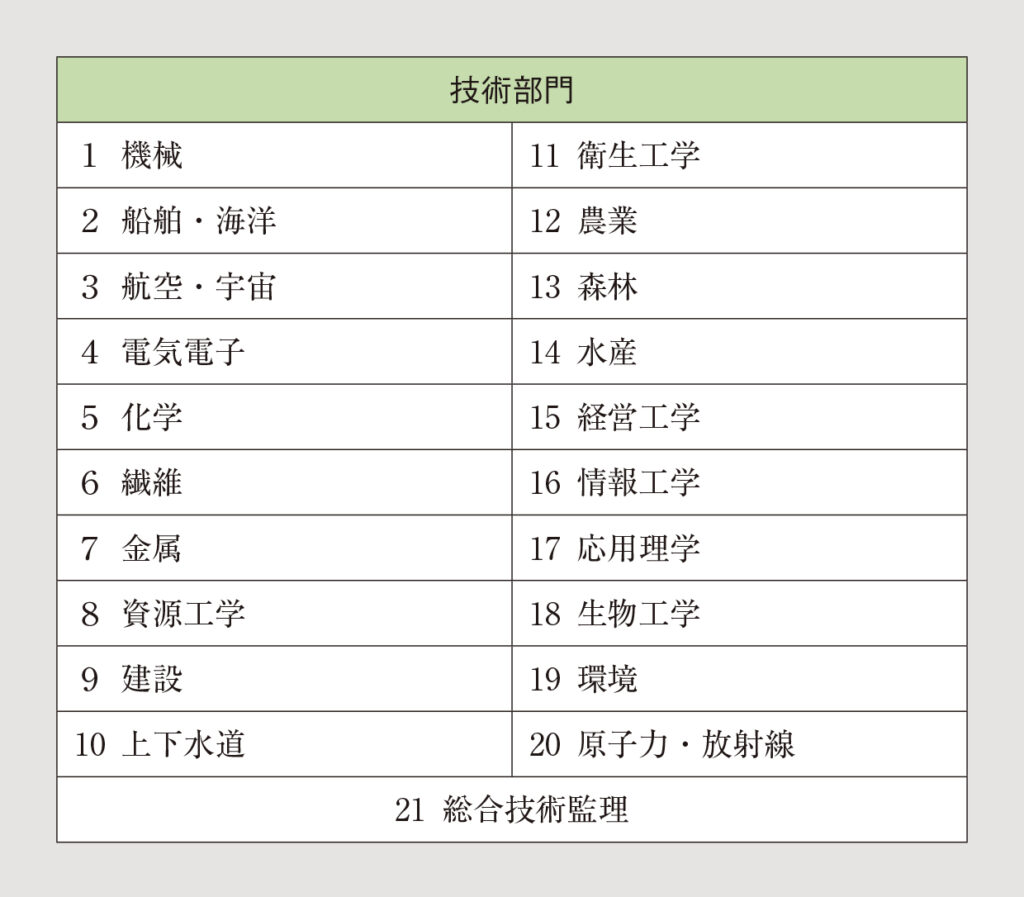

技術士や技術士補は国や地方自治体、企業などの組織において自身の専門領域における高度な技術力を発揮し、業務を遂行しています。技術士制度では、専門領域として21の技術部門があります。

電気主任技術者や電気工事施工管理技士を取得するような技術者は電気電子部門に挑戦するのが一般的ですが、他部門で受験しても問題ありません。例えば、原子力関係に従事していれば原子力・放射線部門に挑戦するケースも考えられます。それぞれの試験に合格できれば2部門の技術士登録を行うことが可能で、実際、複数の部門に登録している場合も多々あります。

21ある技術部門のなかでも、総合技術監理部門は最上位に位置づけられ、多くの技術士が専門の技術部門を登録後にチャレンジしています。

さまざまな技術を持つ専門家が協力しながら業務に携わっていますが、それぞれの要求事項を個別に管理するだけでは不十分で、複数の要求事項を総合的に判断することによって全体を監理していくことが必要となります。この役割を担うのが総合技術監理部門の技術者で、まさに技術者のリーダーといえます。「プロジェクトマネジャー」というとイメージしやすいかもしれません。

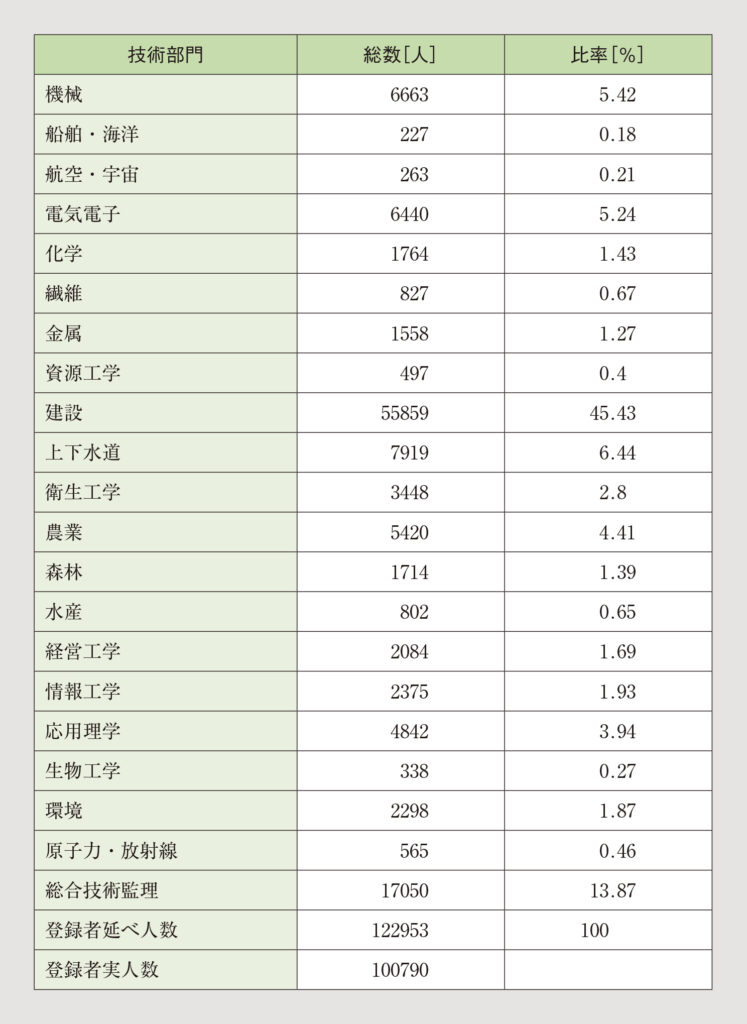

(2)技術士の人数と構成

さまざまな技術部門がある技術士ですが、1957(昭和32)年に技術士制度が発足して以来、 登録者数は合計で約10万名となっています。部門別(総合技術監理部門を除く)では、最も多いのは建設部門(約45%)で、上下水道部門、機械部門、電気電子部門と続きます。業態別では技術士全体の約80%が一般企業(コンサルタント会社を含む)、 約12%が官公庁・法人など、約8%は自営で業務を行っています。なお、技術士補の登録者数は約47000名です。

企業が公共事業を入札する要件として技術士登録者数があり、建設業界では技術士資格が必要となります。このことから、建設部門や上下水道部門の登録者数が多くなっているという背景があります。

また、業態別では少なからず自営がいます。技術士は、いわば「技術コンサルタント」であるため、将来的に技術士として独立を目指すケースもあります。

(3)電気主任技術者との違い

電気分野の最難関資格として「電気主任技術者」がありますが、ここでは技術士との違いについて取り上げます。

電気主任技術者は、事業用電気工作物を設置するにあたって選任することが義務づけられ、電気工作物の工事、維持および運用についての保安の監督業務は、電気主任技術者の資格を持つ技術者以外は行うことができません。これを「業務独占資格」と呼びます。

一方で技術士はというと、技術士がいなければ行うことができない業務はありません。しかし、技術士と称して仕事ができるのは技術士の有資格者のみとなります。技術士補も同様です。これを「名称独占資格」と呼び、このような制度で技術士の権威は担保されています。

次に、資格を取得するために求められる能力の観点から違いを考えてみます。

電気主任技術者試験は一種、二種、三種と、いずれも電気についての知識を純粋に問う形式です。理論をはじめ、電力、機械、法規について非常に深い知識が要求されます。

一方、技術士試験は専門領域の知識だけでなく、科学技術全般にわたる基礎知識や技術者倫理についての出題があります。さらに、業務経歴書を提出し、面接形式で技術士としての実務能力や適格性が審査されます。技術者としての実績や取り組みが評価されますので、日常から取り組んでいる業務も重要となり、知識だけを問われる電気主任技術者試験とは大きく異なる点になります。

技術士を取得するメリット

技術士は名称独占資格であることを説明しましたが、そのほかにも取得することで多様なメリットがあります。

(1)公共事業案件における優遇

企業の技術士登録者数が公共事業の入札要件になっていることを先に取り上げました。公共工事の入札に参加するための審査項目の1つとして経営事項があり、受注するためには企業の経営基盤や技術力を示さなければなりません。建設分野の公共工事や情報通信分野のシステム案件では、入札企業の技術士取得者数が評価されるケースがあります。電気主任技術者や電気工事士といった、それ以外の国家資格も評価点に加えることは可能ですが、技術士が最も高評価点となります。

(2)海外で実力証明が可能

海外では医師や弁護士とならんで、エンジニアは社会的評価の高い職業といわれています。出張や赴任など、海外でエンジニアとして働く場合、実力証明が必要となるケースがあります。日本の技術士(Professional Engineer, Japan)は実力証明として使うことができる数少ない資格の1つです。

世界では「技術士」に相当するProfessional Engineerの資格を定める国が多々あり、アメリカのPE資格が最も有名です。各国で制度がある一方で、APECエンジニアやIPEA国際エンジニアという国際資格があります。技術士を取得していれば、技術士会を通じて新規審査申請、登録を行うことができます。

自身の技術力を他人にアピールすることは容易ではありません。海外であれば、なおさらです。資格を持っていることで実力のある技術者として認知されるため、技術士は有効な資格といえます。

(3)技術士会を通じたネットワークの構築

技術士または技術士補に登録すると、日本技術士会に入会することができます。日本技術士会は技術士制度の普及、啓発を図ることを目的とした国内唯一の技術士による公益社団法人です。技術士制度の普及、啓発のほか、人材の育成、技術士業務開発および活用促進、社会貢献活動の推進など、さまざまな活動を行っています。これらの活動に技術士として参加することで、さまざまな分野の技術士と人的ネットワークを広げることができます。

(4)セミナーや講演会

日本技術士会は、技術部門ごとの部会や地域別の本部(または支部)、個別のトピックを取り扱う委員会などで構成されています。各組織が年間で多種多様なセミナーや講演会を開催し、そこに技術士および技術士補は参加することができます。

専門的学識(部門別の科目、法令、規格など)をはじめ、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理など、その時々の社会的要請に対応した課題や最新技術動向についての講演会、研修会、または見学会があり、技術者としての資質向上を図ることができます。

(5)ますます広がる活躍の場

官公庁、地方自治体などからの受託業務や、裁判所からの鑑定人などの推薦依頼への協力、理科教室支援およびサイエンスカフェにおける科学技術の振興支援、防災活動支援など、社会貢献活動を通して技術士としての活躍の場を広げることができます。

[参考]

「技術士制度について」(公益社団法人 日本技術士会)

「男女共同参画推進委員会 技術士登録者数の技術部門別一覧」(公益社団法人 日本技術士会)

文/有薗 謙太 技術士(電気電子部門)/第一種電気主任技術者

関連記事

License

License

License

License

License

License

License

License

あおいさん

2025.04.02

先輩の背中を追いかけたいと思います。

返信

じょうさん

2025.04.02

大変参考になりました。

返信