License

経済性管理、安全管理、社会環境管理の3分野のキーワードを詳細解説!【技術士のHOTワードWeb 第14回】

「総合技術監理部門」の合格につながる

2025.07.04

第14回

DX・GXに対する安全と対策、ウェルビーイング、CDP・SBT・RE100、気候変動・国際対応、回帰分析法

技術士における21の技術部門のなかで、一線を画すカテゴリーである総合技術監理部門。時々刻々と変化する最新テクノロジーの知識を吸収する専門性だけでなく、さまざまな分野を総合的に判断できるマネジメント能力も求められる。まさに、スキルアップのために取得する部門だ。

本連載は、総合技術監理部門の試験に必要な「キーワード集」(文部科学省が公表)のなかから、HOTなキーワードを徹底解説するものである。今回は、経済性管理、安全管理、社会環境管理の分野から5つのキーワードを取り上げる。

(1)DX・GXに対する安全と対策

まずは、DX(Digital Transformation)とGX(Green Transformation)の概要を説明する。

DXはデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、業務プロセスなどを変革し、競争優位性を確立することを目指す。AI、IoT、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの技術が中心にある。

GXは気候変動問題への対応と経済成長の両立を目指す変革である。再生可能エネルギーの導入、省エネルギー化、サプライチェーン全体の脱炭素化などを通じて、持続可能な社会の実現を目指す。

DXとGXは密接に関連し、DXがGXを実現するための基盤となる。例えば、スマートグリッド、IoTセンサによるエネルギー消費量のリアルタイム監視や、AIによる空調の最適化などはDX技術を活用したGXの取り組みといえる。

「DX・GXに対する安全と対策」は総監キーワード集2025で安全管理分野の章の大項目「社会安全」に新規に追加されたキーワードである。

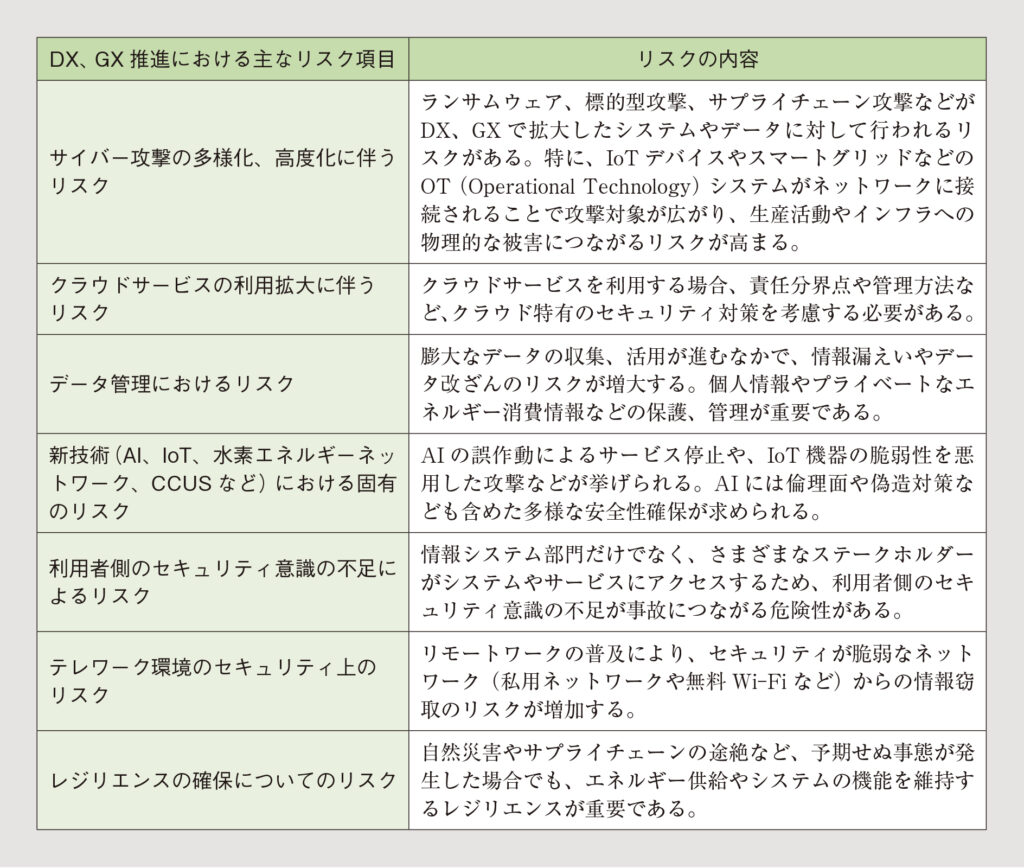

DXとGXの推進には、それぞれで固有のリスクがあるが、両者に共通のリスクもある。主なリスクを表1に示す。

これらのリスクへの対応策の立案とリスク発現時への準備を確実に行うことが重要である。リスクの大きさに着目して、その対応(回避、低減、転嫁、受容)を決定するリスクマネジメントの実施が求められる。なお、リスクの大きさは「リスクの大きさ=発生確率×インパクト」で表され、単位は貨幣価値である。

DXとGXは社会と経済の持続的な発展に不可欠な変革であるが、その推進には新たなリスクに対する包括的で、継続的な安全対策が不可欠である。技術的な対策だけでなく、組織体制、人材育成、法規制の整備など、多角的なアプローチが求められる。

(2)ウェルビーイング

ウェルビーイング(Well-being)は総監キーワード集2025の社会環境管理の章に新たに追加されたキーワードである。

1946年に設立された世界保健機関(WHO)の憲章で“Health is a state of complete physical,mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”「健康とは、病気ではないとか、弱っていなということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして、社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます」と定義されたことで広く知られるようになった。

ウェルビーイングとは「よい状態」を意味し、心身ともに満たされ、社会環境的に良好な状態が持続していることを指す広範な概念といえる。「幸福(Happiness)」という言葉と似ているが、幸福が一時的な感情や喜びを表すのに対し、ウェルビーイングは持続的な「よい状態」や「充実した人生」といったニュアンスを含んでいる。

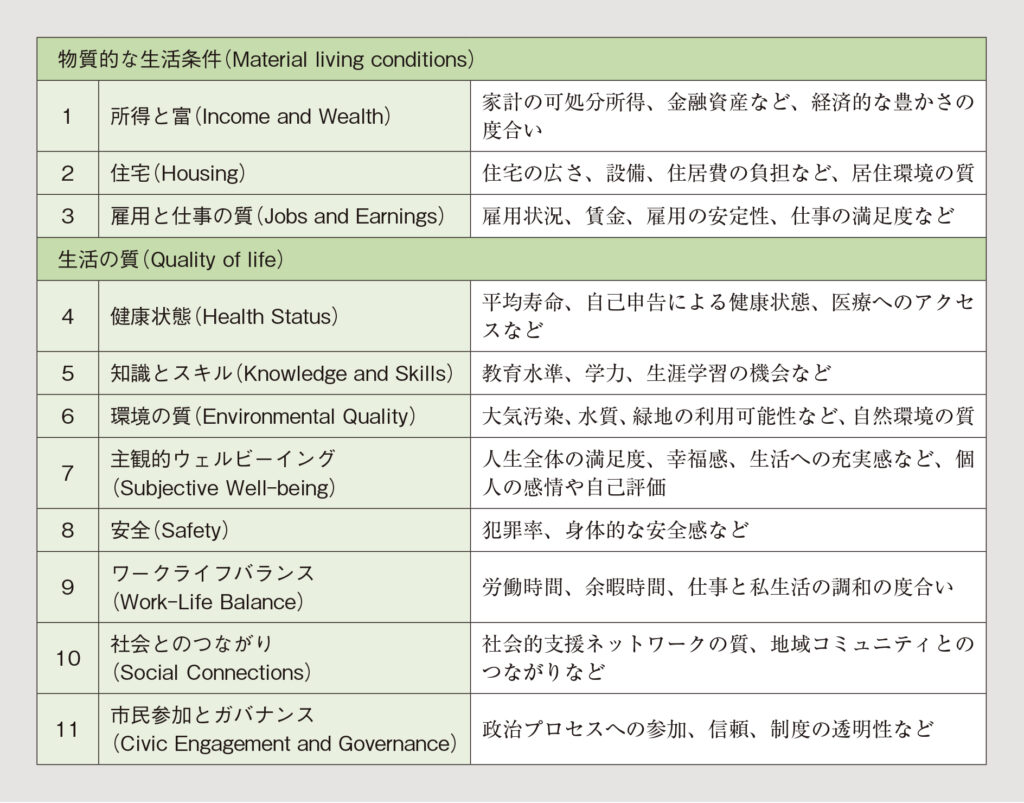

OECD(経済協力開発機構)は、単純に経済的な豊かさではなく、人々の生活の質(ウェルビーイング)を総合的にとらえるための多様な調査を行っている。その中心となるのが「よりよい暮らし指標(Better Life Index)」である。OECDのウェルビーイング調査項目は表2の11項目に分けられ、人々の物質的な生活条件と生活の質の両方を網羅するように構成されている。

これらの項目は各国のウェルビーイングの現状を多角的に把握し、比較するために用いられる。また、OECDは、これらの指標を用いて、よりよい政策を各国が立案し、国民の生活の質を向上させるための議論を促進している。

近年、企業経営や社会全体においてウェルビーイングが注目され、個人の幸福だけでなく、組織や社会全体の「よりよい状態」を目指す動きが広がっている。これは仏教が説く「依正不二(えしょうふに)」と通ずるかもしれない。依正不二は「環境(依報)と主体(正報)、つまり、自分を取り巻く環境と自分自身は、一見、別にみえるが、実は不可分である」という考え方を表す。

日本政府は2024年5月21日に「第六次環境基本計画」を閣議決定した。「ウェルビーイング/高い生活の質」を環境政策の最上位の目的に置き、市場的価値と非市場的価値の双方で「新たな成長」の実現を図っていくとしている。

(3)CDP・SBT・RE100

CDP、SBT、RE100は総監キーワード集2025の社会環境管理の章に新たに追加されたキーワードである。いずれも企業が気候変動対策に取り組むうえで重要な国際的なイニシアチブである。それぞれ異なる側面から企業の社会的責任および環境への取り組みを促進している。

①CDP(Carbon Disclosure Project)

CDPは企業や自治体が自らの環境についての情報(温室効果ガス排出量、水資源利用、森林破壊など)を開示することを求める国際NGOである。このNGOは質問書を通じて情報収集を行い、その開示状況やパフォーマンスを評価し、スコアをつける。このスコアは投資家や金融機関が企業のESG(環境・社会・ガバナンス)評価を行ううえで重要な指標となっている。CDPは企業に環境情報を、透明性をもって開示させ、気候変動リスクや機会への理解を深め、行動を促すこと、そして、投資家が企業の環境パフォーマンスを評価し、投資判断に役立てるための情報を提供することを目的としている。

同じく総監キーワードであるTCFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)とCDPは密接に連携し、相互に補完しあう関係にある。

TCFDは「どのような情報を開示すべきか」という枠組みを提言し、CDPは、その提言に沿って企業が実際に「どのように情報を開示するか」を質問書という形で提供。情報収集と評価を行う「プラットフォーム」としての役割を担っている。CDPの評価スコアはAからDまであり、自治体や企業はスコア向上を目指す。

CDPの評価分野は気候変動、森林、水の3つの分野で、筆者が定年まで勤めていた企業は気候変動で評価A、そのグループ会社の1つは気候変動と水で評価Aを獲得している。

余談だが、筆者は地元で環境をよくする推進委員を務めている。

われわれ技術者は100年先、200年先の地球を持続的で住みやすい星にするために、実質的な気候変動対策に取り組むとともに、所属する企業や居住する自治体において、高いCDP評価が受けられるように、いっそうの努力を続けていきたい。

②SBT(Science Based Targets)

SBTは企業がパリ協定の目標(世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて1.5℃に抑える努力をする)と整合した、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標を設定することを推進する国際イニシアチブであり、CDP、国連グローバル・コンパクト、WRI(世界資源研究所)、WWF(世界自然保護基金)の4つの団体が共同で運営している。

企業が気候変動対策に具体的で、長期的な目標を設定し、温室効果ガス排出量を削減するための行動を加速させることを目的としている。

Scope1(自社の直接排出)、Scope2(他社から供給される電力・熱の使用による排出)に加え、Scope3(サプライチェーン全体の間接排出)を含む企業全体の排出量を対象とすることが推奨される。

なお、「Scope1、2、3(直接排出量、間接排出量、関連する他社の排出量)」は総監キーワードである。

企業は短期目標(5~15年先)と長期目標の設定が求められ、SBTi(Science Based Targets initiative)による目標の審査、認定を受ける。これにより、省エネや再生可能エネルギー導入によるコスト削減、生産性の向上、サプライチェーン全体での排出量削減への取り組みが強化されるとともに、企業イメージの向上やESG投資家からの評価の向上が期待できる。

SBT認定企業数(コミット中企業:2年以内に認定取得を宣言した企業を含む)は2024年3月1日現在、世界で27705社、そのうち日本企業は988社で、世界でトップである。筆者が定年まで勤務した会社も含まれる。

③RE100(Renewable Energy 100%)

RE100は事業運営に必要な電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が参加する国際的なイニシアチブで、The Climate GroupとCDPが共同で運営している。企業の再生可能エネルギーへの転換を促進し、世界の再生可能エネルギー市場の拡大と、化石燃料への依存からの脱却を加速させることを目的としている。

電力消費量が年間で100GW・h以上(日本企業は50GW・h以上)の「影響力のある」企業が主な対象となり、遅くとも2050年までに再生可能エネルギー100%達成を宣言し、毎年、その進捗を報告する義務がある。実現手段として自家発電、再生可能エネルギー電力の購入など、調達方法は問わない。

企業は気候変動対策への寄与とともに、再生可能エネルギー導入によるエネルギーコストの安定化や削減、企業価値向上、環境先進企業としてのブランドイメージの確立、ESG投資家からの評価向上などが期待できる。RE100に参加している日本企業は2025年6月現在、93社である。

ここまで3つのイニシアチブを解説したが、これらの独立したイニシアチブは相互に関連し、これらを組み合わせて企業は気候変動対策に取り組むことを推奨される。

CDPは企業の環境情報開示を促すプラットフォームであり、SBTやRE100へのコミットメントもCDPの質問項目に含まれることがある。

SBTは温室効果ガス排出量全体の削減目標を科学的に設定するものであり、電力の再生可能エネルギー化(RE100の目標)はSBTの目標達成に向けた重要な手段の1つとなる。

RE100は電力の再生可能エネルギー化に特化した目標であり、SBTのScope2の排出量削減に直接的に貢献する。

これらのイニシアチブに取り組むことで、企業は気候変動リスクへの対応力を高め、持続可能な経営を実現し、同時に企業価値向上や競争力の強化にもつなげることができる。

(4)気候変動・国際対応

気候変動と、それに対する国際的な対応について解説する。

気候変動とは長期にわたって地球全体の平均気温や降水パターンなどが変化する現象を指す。特に、近年、問題視されているのは人間活動によって排出される温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の増加が原因で引き起こされる地球温暖化で、これは異常気象(豪雨、干ばつ、熱波、大規模な森林火災など)、海面上昇、生態系の変化といった多様な悪影響をもたらし、私たちの生活や社会基盤に甚大な影響を及ぼす。

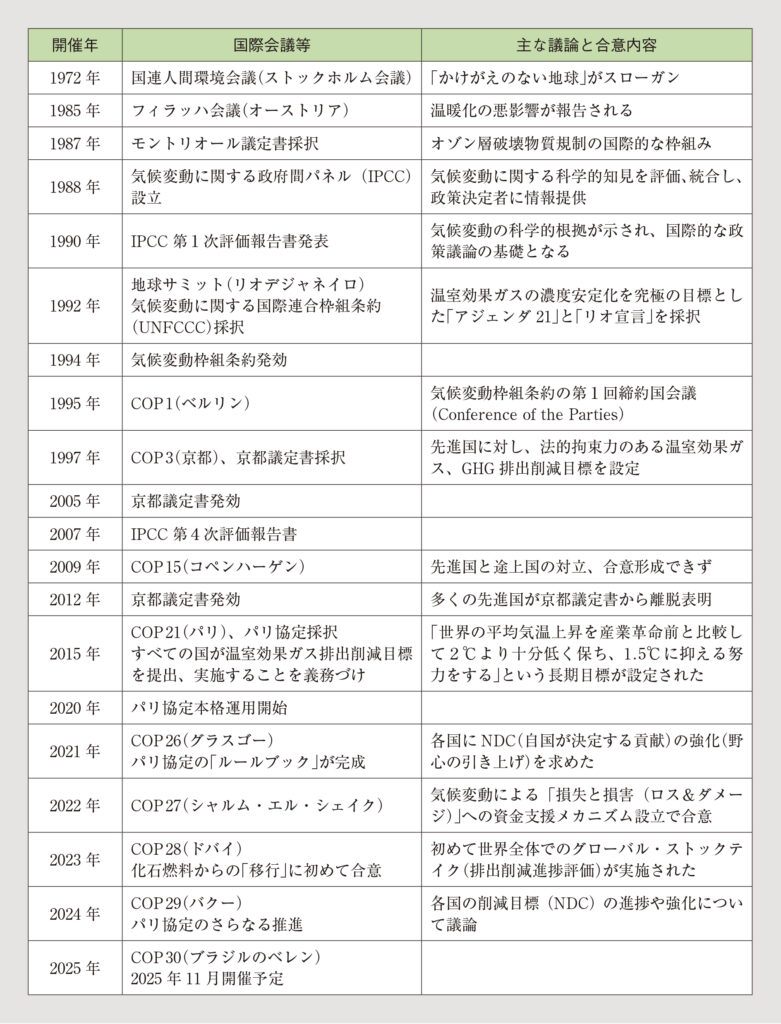

気候変動は国境を越える地球規模の課題であり、一国だけで解決することはできない。そのため、国際社会が協力して対策を進めるための多様な枠組みや会議が設けられている。主な国際的な枠組みと会議は表3のとおりである。

表3に記載されている国連人間環境会議、モントリオール議定書、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)、地球サミット、アジェンダ21、リオ宣言、気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定、ロス&ダメージは総監キーワード集2025に記載されているキーワードである。

気候変動への国際対応は、科学的知見の深化と、それに基づく国際的な協調と枠組みの構築を繰り返しながら、より包括的で野心的な目標へと進化してきている。

(5)回帰分析法

回帰分析法は総監キーワード集2025で経済性管理に追加されたキーワードである。

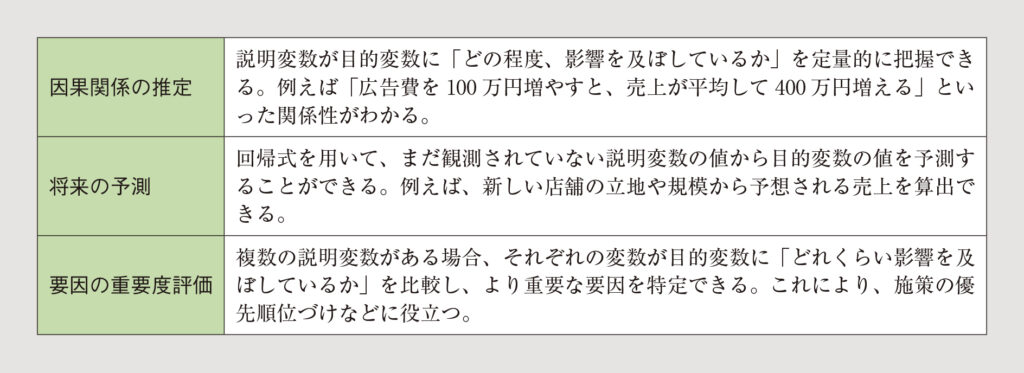

統計学における重要な分析手法のひとつとして19世紀後半から一般的に使用されている。ある結果(目的変数)に対して、どのような要因(説明変数)が、どれくらい影響を及ぼしているのか、その関係性を数式(回帰式)で明らかにすることを目的としている。そして、その関係性を用いて需要を予測したり、要因の重要度を評価したりすることができる。

簡単にいえば「Xが変わるとYが、どう変わるか」を数値的に解明するツールである。

・目的変数(Dependent Variable/Response Variable)

説明したい、予測したい対象となる変数で、アウトプットなどと呼ばれることもある。

・説明変数(Independent Variable/Explanatory Variable)

目的変数に影響を及ぼしていると考えられる変数で、原因、インプットなどと呼ばれることもある。

・回帰式(Regression Equation)

目的変数と説明変数の関係性を表す数式で、この式を求めることが回帰分析法の主な目的である。

・単回帰式y=β0+β1xにおけるβ0とβ1の求め方

例として、目的変数yを自治体における人口1万人あたりのコンビニ数、説明変数xを自治体の人口密度として、これを二次元散布図にして近似できる直線があるとき、その切片がβ0、傾きがβ1となり、新規出店計画の参考になる。実際は複数の説明変数があり、より複雑な重回帰式を解くことになる。

回帰式を解く回帰分析法はエクセルの関数として用意され、利用できる。回帰分析でわかること、できることを表4に示す。

経済性管理のキーワードには移動平均法、指数平滑法もあり、これらを含めて需要予測などのフィジビリティスタディなどへの活用に期待したい。

[参考]

「環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 令和6年版」

環境省著、日経印刷株式会社、2024年

「Well-beingウェルビーイング」

前野隆司・前野マドカ著、株式会社日本経済新聞出版社、2022年

「気候変動問題と国際法(国際法・外交ブックレット)」

西村智朗著、株式会社東信堂、2024年

CDP「Aリスト」

環境省「SBT参加企業」

日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)「RE100・EP100・EV100国際企業イニシアチブについて」

文/南野 猛(技術士:情報工学、総合技術監理)

関連記事

License

License

License

License

License

License

License

License