License

安全管理のキーワードを詳細解説!【技術士のHOTワードWeb 第17回】

「総合技術監理部門」の合格につながる

2025.10.24

第17回

テクニカルスキル/ノンテクニカルスキル、事故の4M要因分析、事故の4E対策、危険予知訓練(KYT)、安全衛生パトロール、システム信頼度解析、直列システム、並列システム、信頼性ブロック図

技術士における21の技術部門のなかで、一線を画すカテゴリーである総合技術監理部門。時々刻々と変化する最新テクノロジーの知識を吸収する専門性だけでなく、さまざまな分野を総合的に判断できるマネジメント能力も求められる。まさに、スキルアップのために取得する部門だ。

本連載は、総合技術監理部門の試験に必要な「キーワード集」(文部科学省が公表)のなかから、HOTなキーワードを徹底解説するものである。今回は、安全管理の分野から9つのキーワードを取り上げる。

(1)テクニカルスキル/ノンテクニカルスキル

スキルとは、業務遂行のために必要な知識や経験、能力のことである。テクニカルスキルとノンテクニカルスキルは仕事を進めるうえで欠かせない2つのスキルで、それぞれの役割が異なるため、両方のバランスを保ちながら伸ばしていくことが大切である。

①テクニカルスキル

テクニカルスキルは特定の業務を遂行するために必要な専門的な知識や技術のことであり、ハードスキルとも呼ばれる。職種や役割によって求められるスキルは異なり、訓練や学習を通じて修得できるものがほとんどである。

筆者はITエンジニアだったので、プログラミングスキル、データベースの知識、ネットワーク設計スキル、信頼性設計スキル、情報セキュリティスキルなどを習得した。

②ノンテクニカルスキル

ノンテクニカルスキルは特定の職種や業務に限定されない汎用的な能力のことである。テクニカルスキルを効果的に活用するために必要であり、チームで働くうえで特に重要となる。ヒューマンスキルやソフトスキルとも呼ばれることもある。ノンテクニカルスキルの具体例を表1に示す。

③両者の関係性

テクニカルスキルが「何を、どのように行うか」という専門的な部分を担うのに対し、ノンテクニカルスキルは「だれと、どのように協力するか」という仕事の進め方や人との関係を担う。

例えば、プログラミングスキル(テクニカルスキル)が優れていても、チームメンバーと協力してプロジェクトを進めるためのコミュニケーション能力(ノンテクニカルスキル)がなければ、成果を出すのは難しくなる。逆に、コミュニケーション能力が高くても、プログラミングスキルがなければ、そもそもプロジェクトに選ばれないかもしれない。

このように、両方のスキルは互いに補完し合う関係にあり、どちらか一方だけを伸ばすのではなく、バランスよく向上させていくことがビジネスパーソンとして成長するカギとなる。

総監試験問題R7Ⅰ-1-25では「人間と人間の関係性を重視した認知的、社会的なスキルであるノンテクニカルスキルと、専門的な知識や技術、技能であるテクニカルスキルを、バランスよく向上させていくことが望ましい」と出題された。

(2)事故の4M要因分析

事故の4M要因分析とは事故やトラブルの背景にある原因をMan(人)、Machine(機械)、Media(媒体、環境)、Management(管理)という4つの観点から体系的に分析する手法である。事故の4M要因分析の観点と分析結果例を表2に示す。

これらの4つの観点から多角的に原因を分析することで、個人のミスにとどまらず、組織や環境に潜む根本的な問題を特定し、再発防止策を効果的に立てることができる。

総監試験R7Ⅰ-1-25では「災害分析手法の4M方式ではMan、Machine、Media、Managementの4つの要因から、事故や災害の発生要因を分析する」と出題された。

(3)事故の4E対策

事故の4E対策とは事故を予防するための多角的なアプローチをEducation(教育、訓練)、Engineering(技術、工学)、Enforcement(指導、徹底、強制)、Example(事例、対策、規範)の4つの観点から実施することである。事故の4E対策の観点と、事故予防策例を表3に示す。この4Eは業種や業界によって一部の観点が変わる場合がある。

これらの4つのEをバランスよく組み合わせることで、より効果的な事故防止策を講じることができる。総監試験R7Ⅰ-1-25では「事故の4E対策はEducation、Engineering、Enforcement、Exampleの4つの観点から、事故の対策を検討する手法である」と出題された。

(4)危険予知訓練(KYT)

危険予知訓練(KYT)は職場や作業の場面に潜む危険を事前に察知し、解決する能力を高めるためのトレーニングである。作業者同士で動画集や図1のようなイラストを見ながら話し合うことで、チーム全体の危険感受性を向上させることを目的としている。

①KYTの進め方

KYTは、一般に表4の4つのステップ(4ラウンド法)で進める。

②KYTの目的と効果

KYTの主な目的は危険への感受性を高めることで、訓練を通じて「だろう運転」をなくし、「かもしれない運転」の意識を習慣づけることができる。これにより、作業者の安全意識が向上し、ヒューマンエラーによる事故を未然に防ぐ効果が期待できる。

総監試験R7Ⅰ-1-25およびR3Ⅰ-1-27では「危険予知訓練は作業や職場に潜む危険性や有害性等の危険要因を発見し、解決する能力を高める手法であり、具体的な進め方としてKYT基礎4ラウンド法等がある」と出題された。

(5)安全衛生パトロール

安全衛生パトロールとは職場に潜む危険な要因(不安全行動、不安全状態)を組織的に発見、改善することで、労働災害を未然に防ぐための活動である。定期的に職場を巡視し、リスクを洗い出すことで作業者の安全意識を高め、より安全な職場環境を構築することを指す。

①実施の目的

安全衛生パトロールの主な目的を表5に示す。

②実施方法のポイント

効果的なパトロールには表6に示すポイントがある。

筆者のいた職場では腕章を巻いた安全衛生パトロール隊に、若手の作業者、経理や資材などの間接部門の社員が加わっていた。パトロール時には「いい意味」での緊張感が職場に漂った。これらのメンバーの新鮮な視点と発言は貴重で、課題解決やカイゼンにつながった。

安全衛生パトロールは職場環境や組織体制に起因する根本的な問題を発見するうえで非常に重要な活動である。

総監試験R7Ⅰ-1-25では「安全衛生パトロールは職場に潜在する危険要因を見つけ出すため、職場内を巡視し、その結果に基づき、作業方法などの改善を行うことにより、災害の防止を図るためのものである」と出題された。

(6)システム信頼度解析

システム信頼度解析は、システムが故障なく、安定して機能する能力を評価、予測する手法である。システムの構成要素の信頼度をもとに、システム全体の信頼性や寿命、故障率などを定量的に分析する。これにより、システムの信頼性設計やリスクマネジメントを可能にする。

システム信頼度解析の手法として、後述する信頼度ブロック図などがある。信頼度解析で用いる指標を表7に示す。

これらの分析手法と指標を用いることで、システムの弱点を特定し、より信頼性の高い設計や運用計画を策定することができる

(7)直列システム

直列システムは、すべての構成要素が一列に接続されているシステムである。直列システムの特徴を表8に示す。

(8)並列システム

並列システムは、独立した構成要素が並行する複数ルートで接続されて機能するシステムである。並列システムの特徴を表9に示す。

直列システムと並列システムは、システムの構成要素(部品、装置など)の接続方法によってシステムの挙動や信頼性が大きく異なる。

(9)信頼性ブロック図

信頼性ブロック図(RBD:Reliability Block Diagram)はシステムの構成要素と、その接続関係を図式化し、システム全体の信頼性を解析する手法である。ブロックはシステムの部品やサブシステムを表し、それらの配置によって、どの要素が機能すればシステムが動作するかを視覚的に示すことができる。

信頼性ブロック図には以下に示す2つの接続方法があり、これらを組み合わせてシステム全体を表現する。

①直列接続(Series connection、もしくはSeries Configuration)

すべてのブロックが正常に動作しないと、システム全体が機能しない構成である。

・特徴

信頼性は最も低いブロックによって大きく左右される。

・全体の信頼度

各ブロックの信頼度をR1、R2、……、Rnとすると、全体の信頼度Rtotalは積算によって求められる。

Rtotal=R1×R2×……×Rn

②並列接続(Parallel connection、もしくはParallel Configuration)

いずれか1つのブロックでも正常に動作すれば、システム全体が機能する構成である。

・特徴

冗長性が高いため、直列接続よりも信頼性が向上する。

・全体の信頼度

各ブロックの故障率をF1、F2、……、Fnとすると、全体の故障率Ftotalは積算によって求められる。また、全体の信頼度Rtotalは「1-Ftotal」である。

Ftotal=(1-R1)×(1-R2)×……×(1-Rn)

Rtotal=1-(1-R1)×(1-R2)×……×(1-Rn)

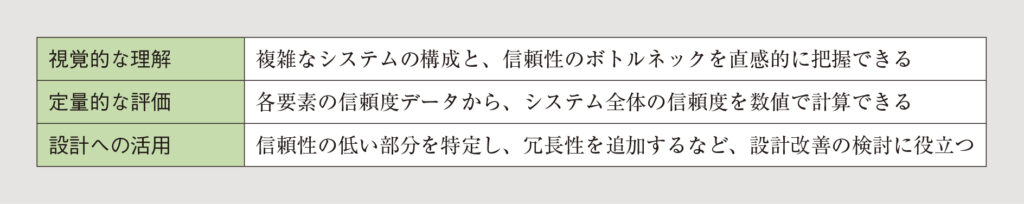

③信頼性ブロック図のメリット

信頼性ブロック図を活用するメリットを表10に示す。

④信頼性ブロック図の例

並列接続と直列接続を持つ信頼性ブロック図の例を図2に示す。

⑤総監試験への出題例

総監試験(R6Ⅰ-1-31)は、図3のようにシステムの左側の並行ユニットの信頼度と右側の並行ユニットの信頼度の積が解答となる。

{1-(1-0.8)×(1-0.8)}×{1-(1-0.7)×(1-0.7)}=0.96×0.91=0.874

一方、図4の総監試験(R3Ⅰ-1-30)は2つの直列接続ブロックが並列接続になっている。このシステム全体の信頼度を0.9以上とするためには、ユニット4の信頼度R4を、いくつ以上にすべきかという設問である。

これを式にすると、

1-(1-0.9×0.9)×(1-0.9×R4)=0.171×R4≧0.9

となり、ここから「R4≧0.526」と導くことができる。

総監の択一式問題は120分(2時間)で40問を解かなければならない。直列と並列の信頼度計算式を覚えておくとともに、持ち込み可能な電卓を用いて短時間で解けるように準備をしておきたい。

信頼性ブロック図は航空機や発電所のような高度な安全性が求められるシステムから、家電製品まで、幅広い分野で活用されている。

[参考]

「新しい時代の安全管理のすべて 第7版」

大関 親著、中央労働災害防止協会、2020年

「安全学入門【第2版】安全を理解し、確保するための基礎知識と手法」

古田一雄、斉藤拓巳、長﨑晋也著、株式会社日科技連出版社、2023年

「安全四学 安全・安心・ウェルビーイングな社会の実現に向けて」

向殿政男、北條理恵子、清水尚憲著、一般財団法人日本規格協会、2021年

「危険予知訓練(KYT)無料イラストシート集」

一般社団法人安全衛生マネジメント協会

文/南野 猛(技術士:情報工学、総合技術監理)

関連記事

License

License

License

License

License

License

License

License