License

情報管理&安全管理分野のキーワードを詳細解説!【技術士のHOTワードWeb 第12回】

「総合技術監理部門」の合格につながる

2025.05.26

第12回

デジタルツイン、インフラ老朽化対策

技術士における21の技術部門のなかで、一線を画すカテゴリーである総合技術監理部門。時々刻々と変化する最新テクノロジーの知識を吸収する専門性だけでなく、さまざまな分野を総合的に判断できるマネジメント能力も求められる。まさに、スキルアップのために取得する部門だ。

本連載は、総合技術監理部門の試験に必要な「キーワード集」(文部科学省が公表)のなかから、HOTなキーワードを徹底解説するものである。今回は、情報管理および安全管理分野から2つのキーワードを取り上げる。

(1)デジタルツイン

デジタルツイン(digital twin)は「デジタル空間上の双子」とも呼ばれ、総監キーワード集2025に新規に登場したキーワードである。現実世界の物理的なモノやプロセスから収集した多様なデータをデジタル空間上にコピーし、3Dモデルやシミュレーションモデルなどを活用して高精度に再現する技術のことである。現実世界を、そのままデジタル空間に存在するかのように再現して可視化したり、シミュレーションしたり、最適化したりする仕組み全体を指す。

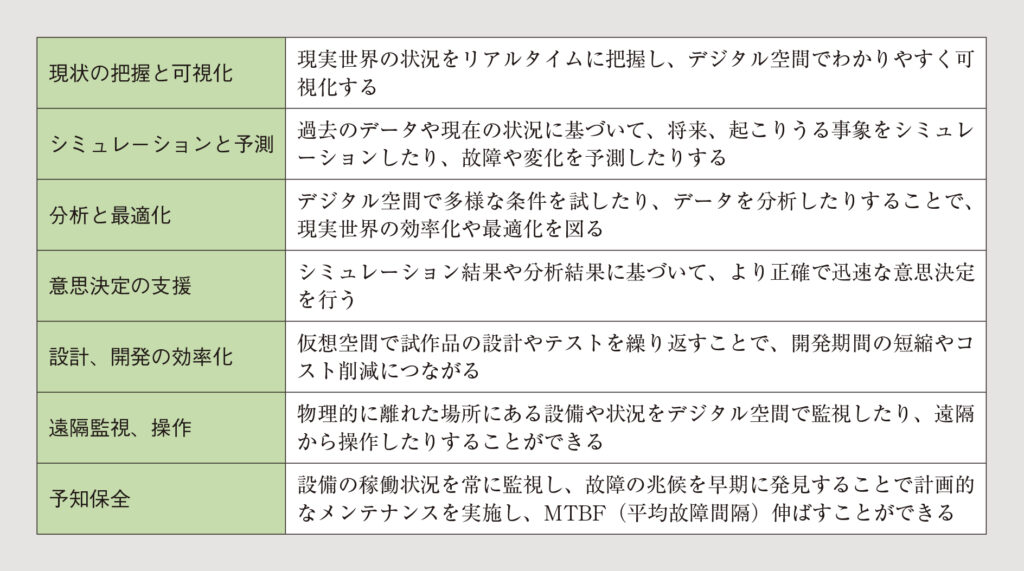

①デジタルツインの主な活用目的

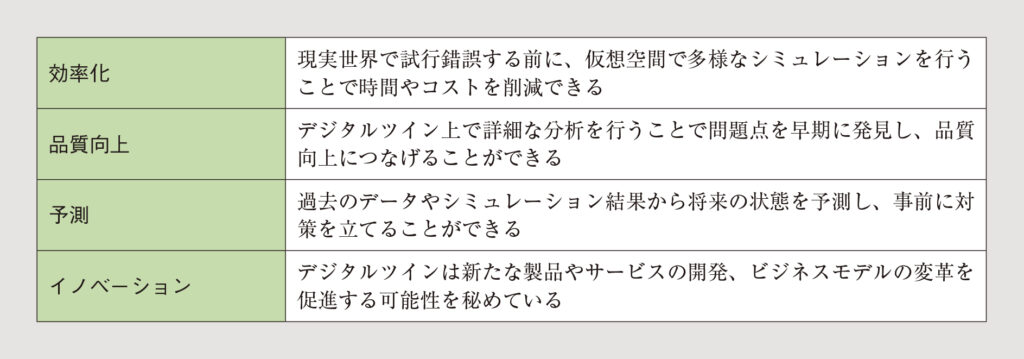

デジタルツインを活用する主な目的を表1に示す。

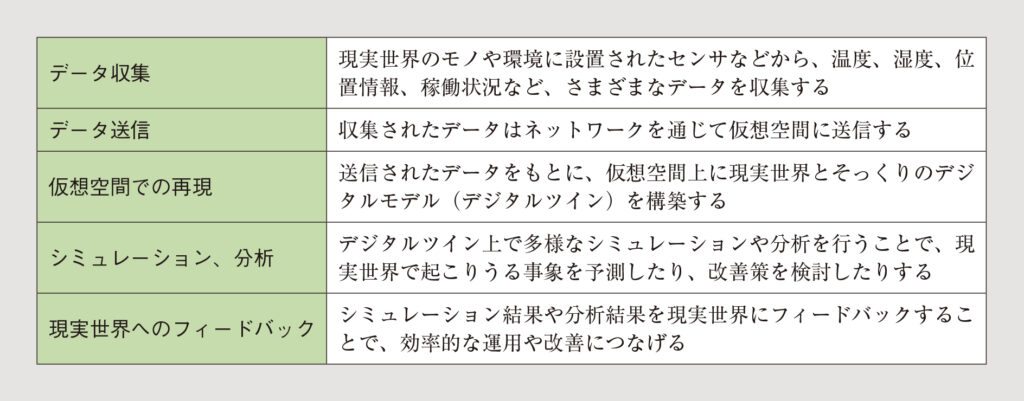

②デジタルツインの仕組み

デジタルツインの仕組みの概要を表2に示す。

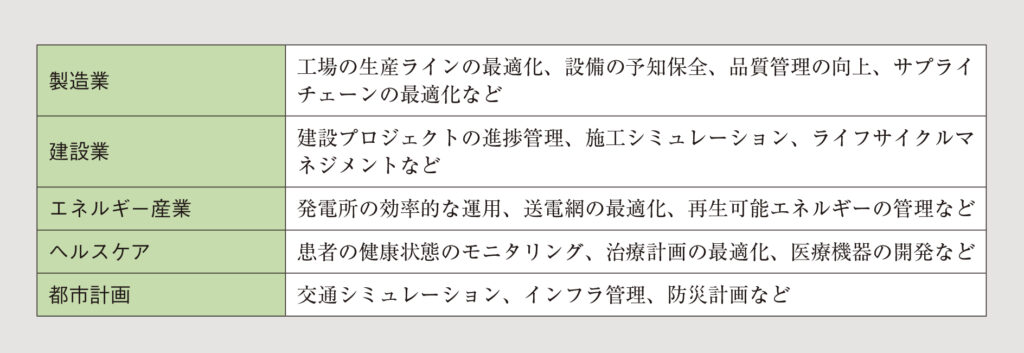

③デジタルツインの活用事例

デジタルツインの活用事例を表3に示す。

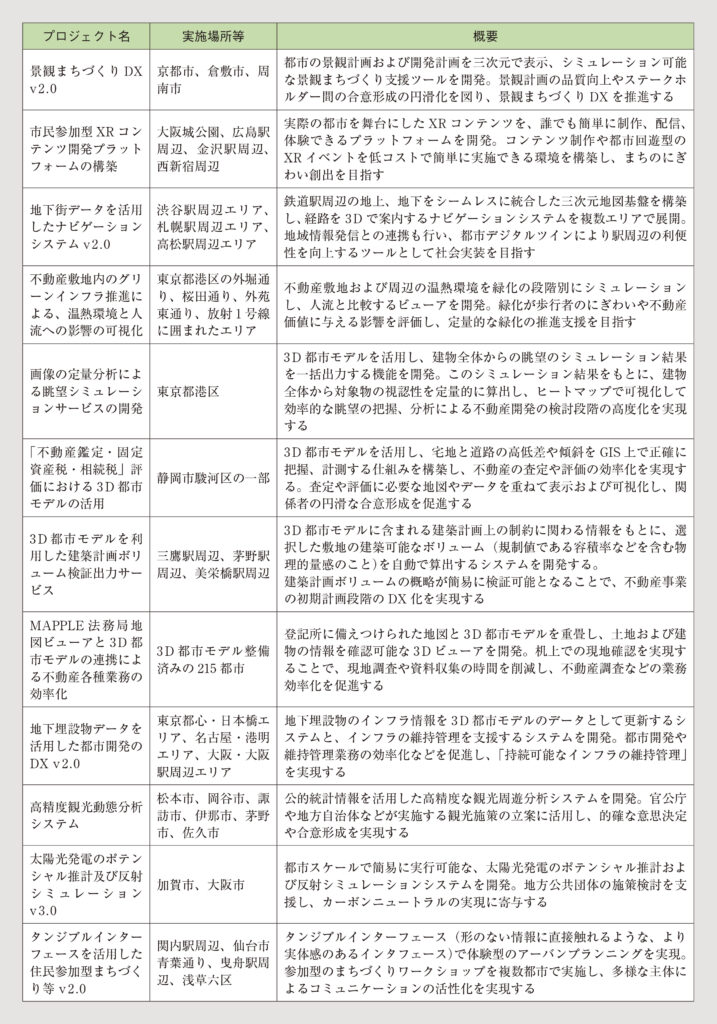

④デジタルツインの活用事例(その1 国土交通省関連)

国土交通省は多くの地方公共団体や民間企業、多様な研究者、エンジニア、クリエイターと連携して、日本全国の都市デジタルツイン実現プロジェクト「PLATEAUプロジェクト(PLATEAUは一般に高原や台地などを指す)」を推進している。都市の情報は統合、可視化されることで、これからの社会にとって意味のある情報に変わる。

2020年にスタートしたプロジェクトは、都市活動のプラットフォームデータとして3D都市モデルを整備し、これを活用したソリューション開発を進めている。2024年度中に実施した開発事例(ユースケース)を表4に示す。

⑤デジタルツインの活用事例(その2 バーチャル静岡プロジェクト)

総務省は令和5年版の情報通信白書で、防災分野でのデジタルツインとして「VIRTUAL SHIZUOKA」の取り組みを紹介している。「VIRTUAL SHIZUOKA」の情報や過去に撮影された航空写真などの情報と、ドローンなどで三次元計測した土砂崩れが発生した地点のデータを比較して解析し、2021年7月に発生した静岡県熱海市の土砂災害では被害状況の早期把握と二次災害の防止に活用された。

図1は縮尺1分の1のデジタル県土。測量技術により得られた「3次元点群データ」の一例であり、現実とまったく同じ大きさ、規模で空間を再現することができる。産業、建設、観光、交通、防災など、あらゆる分野の発展を支える基盤データとして、まちづくりやビジネスに貢献することを目指している。

⑥デジタルツインの活用事例(その3 医療用デジタルツイン)

筆者は、定期的に歯科医師と歯科衛生士による診療治療とクリーニングを受けている。診察台(歯科用ユニット)に着席して歯科医師などを待つ間、前にあるディスプレイの画像をみている。そこには肉眼ではみえないアゴの骨、歯根やインプラントなどが3Dデジタル画像として表示されている。

しかし、引っ越しなどによって別の歯科で治療を受けるときには、再度、レントゲンなどの検査から受けなければならないと認識している。患者は、微量ではあるが、その都度、X線を受けることになる。

従来、患者の記入する問診票に頼らざるを得なかった病歴や処方歴などの一部の情報が、マイナンバーカードシステムにより、医師の知るところとなった。医師からは「今回の処方した薬は、〇〇先生が処方している△△症の治療薬と並行して服用しても大丈夫です」などの言葉が聞かれるようになった。一歩前進である。

筆者は20数年前に米国マサチューセッツ州の地域医療システムを視察する機会があった。州政府の説明によると。同州の地域医療ではハブとなるデータセンターを経由して、地域の病院やクリニック間で患者のカルテや一部の医療用画像、心電図などのデジタル情報を共有しているとのことであった。

患者の個人情報の漏えい対策は万全を期しているが、万が一、漏えいした場合にはデータセンターが全責任を負い、医師が法廷に呼ばれることはないと豪語していたのが印象的だった。そのデータセンターに投資していたのは保険会社や州政府などで、ドクターショッピングや重複受診および検査などを減らし、医療費削減が図られるとともに、保険会社などのメリットにもなると理解した。

筆者は20を超える県立病院のオンラインによるネットワーク化、製品化されたばかりの高速レーザービームプリンタによるレセプトの出力、AI(エキスパートシステム)による看護師スケジューリング(シフト)システムの開発の一部に携わったことがある。これらは、どちらかというと医療事務のコンピュータ化であった。その後、医師によるオーダリングシステム、画像のデジタル化、医工連携などが大いに進んでいると認識している。

さて、現在、厚生労働省を中心として、医療デジタルツイン実現への取り組みが進められている。これは、個人の医療情報(健康診断データ、ウェアラブルデバイスによる生体データ、ゲノム情報、医用画像など)をデジタル空間上に再現し、あたかももう1人の自分自身であるかのようにシミュレーションできる技術である。前述の歯科における上アゴ、下アゴ、口腔のデジタル化なども一部であり、患者のウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に満たされた状態、または幸福な状態)のために、その進展が望まれるところである。

⑦デジタルツインのメリット

デジタルツインのメリットを表5に示す。

デジタルツインは現実世界と仮想空間を連動させ、さまざまな分野で効率化や品質向上、イノベーションをもたらす可能性のある技術で、今後、ますます活用が進むことが期待される。デジタルツインはIoT(Internet of Things)、AI(人工知能)、5G、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)などの技術を組み合わせて活用されることが多く、今後のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する重要な要素として注目されている。

翻って、最近、ハッキングやフィッシング、電気通信を利用して遠隔地から闇バイトの若者などを動かす特殊詐欺や強盗事件、グローバルな臓器売買や人身売買など、IT技術を使った犯罪や非倫理的な行為も行われている。われわれ技術者は、科学や技術には光の側面と陰の側面が必ずあることを常に認識し、技術者倫理を体現して人々(公衆)の幸福のためにのみ科学、技術を使用していきたい。

(2)インフラ老朽化対策

埼玉県八潮市で発生した下水道崩落事故は、2025年1月28日、県道松戸草加線の中央一丁目交差点で中川流域下水道管の破損が原因とみられる陥没により、トラックが転落して運転手が行方不明となる事故が発生した。周辺地域の約120万人への下水道使用制限が発令され、生活に大きな影響を及ぼした。

中央自動車道の笹子トンネルの天井板崩落事故は2012年12月2日に発生し、走行中の車両の9名が犠牲となった。トンネル換気ダクト用の天井板をつっていたアンカーボルトの強度不足と、アンカー充てん剤の劣化が原因とされ、インフラ老朽化の代表として社会に衝撃をもたらした。

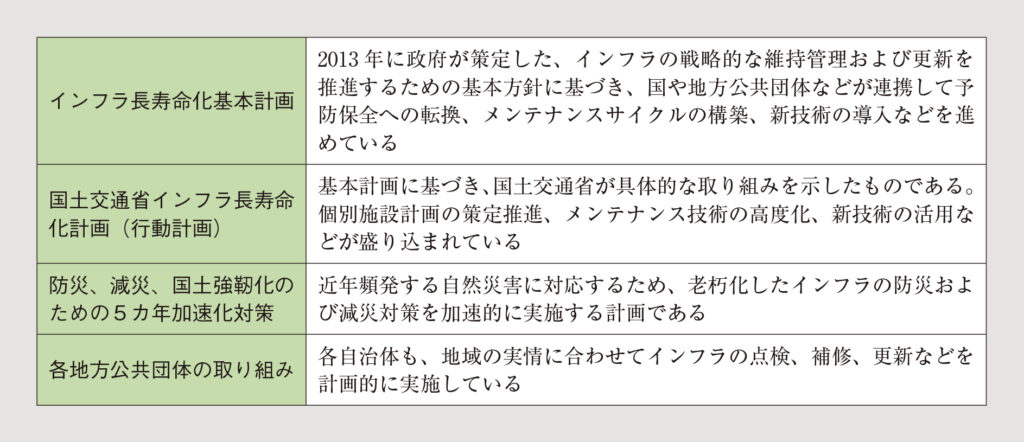

これに前後して、国内の社会インフラ老朽化が深刻な課題となり、その対策として多様な取り組みが行われている。一般に、これらの取り組みを包括的に指して「インフラ老朽化対策」と呼ばれている。主な取り組みを表6に示す。

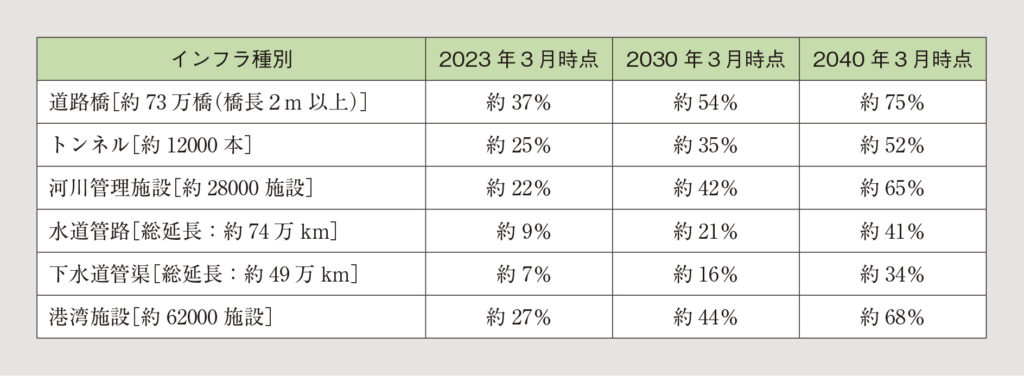

インフラは道路橋やトンネルなど、6種類に分けられる。これらのインフラを発表時の2023年、2030年と2040年時点で建設から50年以上が経過する割合を表7に示す。この表から、今後の20年で建設から50年以上が経過する施設の割合が加速度的に高くなることがわかる。

施設の老朽化の状況は、建設年度で一律に決まるのではなく、立地環境や維持管理の状況などによって異なるが、国土交通省は便宜的に建設から50年で整理している。

日本政府は2017年度からインフラメンテナンス大賞を授与している。2025年1月には第8回インフラメンテナンス大賞が発表され、最優秀賞にあたる内閣総理大臣賞は水道技術開発部門の「上下水道事業のDX:ビッグデータ×AIによる管路リスクの予測技術」という案件であった。八潮市の下水道崩壊箇所が管路リスクの予測診断を受けて対策していれば、事故の発生は防げたかもしれないと考えると残念である。

技術者や作業者などの人材不足のなか、インフラ老朽化対策を実施するには、建設部門だけではなく、電気電子、機械、金属、情報工学、環境、森林、農業など、多くの部門の知恵の結集が求められる。また、プロジェクトマネジメントや総合技術監理も必要になる。

総合技術監理部門の技術士は「技術士としての実務経験のような、高度かつ十分な実務経験を通じて修得される照査能力などに加え、業務全体を俯瞰し、業務の効率性、安全確保、リスク低減、品質確保、外部環境への影響管理、組織管理などの多様な視点から総合的な分析、評価を行い、これに基づいて論理的かつ合理的に企画、計画、設計、実施、進捗管理、維持管理などを行う能力とともに、万一の事故などの新たな課題に対し、拡大防止、迅速な処理などの具体的かつ実現可能な対応策を企画立案する能力が問われる」と定義され、より広い視野と多様な視点を持ち、総合的な課題解決能力を備えることを期待されている。

今回は総合技術監理キーワード集2025に新たに追加された2つのキーワードについて解説した。総合技術監理部門の技術士を目指す研究者、技術者の学習の一助になれば幸いである。

[参考]

「インターネット白書2022デジタルツイン実現の道へ」

インターネット白書編集委員会編者、株式会社インプレス、2022年

「メタ産業革命 メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる」

小宮昌人著、株式会社日経BP社、2022年

「インフラマネジメント最前線 REVIVE INFRA」

水野高志著者代表、中村裕司監修、株式会社日経BP社、2015年

「荒廃する日本 これでいいのかジャパン・インフラ」

インフラ再生研究会著、株式会社日経BP社、2019年

国土交通省「PLATEAU by MILT Use Case」

総務省「令和5年版情報通信白書」

国土交通省「社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト インフラメンテナンス情報」

公益社団法人 日本技術士会「技術士制度について」

文/南野 猛(技術士:情報工学、総合技術監理)

関連記事

License

License

License

License

License

License

License

License