License

感知器、発信機、地区音響装置について知ろう【消防設備士甲種第4類講座】第7回

これを押さえて!

2025.05.16

第7回

感知器、発信機、地区音響装置の構造と機能(2)

自動火災報知設備の「感知器、発信機、地区音響装置の構造と機能」(2)として、今回は煙感知器、炎感知器、発信機、地区音響装置について取り上げます。

煙感知器

煙感知器は火災により生じる燃焼生成物(煙)を検知する感知器です。局所の煙を感知するスポット型と広範囲の煙を感知する分離型があります。

スポット型は検知方式の違いで「光電式スポット型感知器」と「イオン化式スポット型感知器」があり、分離型は光電式分離型感知器があります。これらは感度により1種から3種(分離型は1種と2種)まで区分され、感度の高い順に1種、2種、3種となっています(図1)。

光電式スポット型感知器

光電式スポット型感知器は一局所の煙濃度が一定の値以上になったときに火災信号を発信するものです。光源(発光素子)から放射される光が煙粒子によって散乱反射を起こすことを利用し、その散乱光を受光素子で検出します。

周囲の光は遮断し、煙は流入できるようにした暗箱に、発光素子と受光素子を異なる角度で配置。さらに、遮光板を設置することで、通常は発光素子からの光が受光素子に入らないように構成されています。

暗箱内に火災の煙が流入すると、その煙粒子に光があたって散乱反射を起こします。その散乱光の一部が受光素子に入り、受光量の変化を検出することで火災信号を発信します(図2)。

光電式スポット型感知器は感度により1種から3種があり、蓄積機能の有無により蓄積型と非蓄積型に分類されます。

なお、同感知器には次の事項が定められています。

(イ)光源は半導体素子とすること

(ロ)作動表示灯を設けること(感知器が作動したときに点灯)

(ハ)目開き1mm以下の網目により虫の侵入を防ぐための措置を講じること(防虫網)

イオン式スポット型感知器

イオン式スポット型感知器は一局所の煙濃度が一定の値以上になったときに火災信号を発信するものです。感知器にイオン室を設け、煙がイオン室に流入したときのイオン電流の変化を検出します。外観は光電式スポット型感知器に似ていますが、放射線源を使用することから銘板に放射能標識の記載があります。

イオン室には放射線源(アメリシウム241)が設置され、イオン室内の空気をイオン化しています。これにより、常時、微弱なイオン電流が発生します。ここに煙が流入すると煙の微粒子にイオンが付着してイオン電流が低下します。この電流変化を検出し、火災信号を発信します(図3)。

イオン化式スポット型感知器は感度により1種から3種があり、蓄積機能の有無により蓄積型と非蓄積型に分類されます。

なお、同感知器には次の事項が定められています。

(イ)作動表示灯を設けること

(ロ)目開き1mm以下の網目により虫の侵入を防ぐための措置を講じること(防虫網)

イオン化式スポット型感知器については、イオン化に放射性物質を使用しています。環境意識の高まりで、最近では使用が減少しています。

光電式分離型感知器

光電式分離型感知器は周囲の煙濃度が一定の値以上になったときに火災信号を発信するものです。一定距離間に光を発する送光部と、送光部から発せられた光を受ける受光部を分離して設置し、火災時に発生する煙により受光部の受光量の変化を検出して火災信号を発信します(図4)。

感度に応じて1種および2種に分かれ、蓄積機能の有無により蓄積型と非蓄積型に分類されます。

なお、同感知器には次の事項が定められています。

(イ)光源は半導体素子とすること

(ロ)作動表示灯を設けること

(ハ)公称監視距離(送光部と受光部の距離)は5m以上100m以下として5m刻みとする

その他の煙感知器

●アナログ式

煙感知器(光電式スポット型、イオン化式スポット型、光電式分離型)にはアナログ式があります。煙濃度が一定の濃度(公称感知濃度範囲)になると、その煙濃度を火災情報信号として発信する感知器です。

受信機で火災表示する煙濃度値は、受信機か中継器に装備する感度設定装置で設定します。

火災情報信号を発信することから、アナログ式の受信機に接続して使用します。

●煙複合式感知器

イオン化式スポット型感知器と光電式スポット型感知器の性能を併せ持つものです。

●熱煙複合式スポット型感知器

熱感知器(差動式スポット型感知器、定温式スポット型感知器)の性能と煙感知器(イオン化式スポット型感知器と光電式スポット型感知器)の性能を併せ持つものです。

炎感知器

炎感知器は火災で生じる炎を感知して火災信号を発信します。検知原理により、大きく紫外線式と赤外線式に分かれます(図5)。

感度種別はありませんが、どの範囲を監視できるかを公称監視距離、視野角で表示します。

なお、すべての炎感知器で共通して次の事項が定められています。

(イ)検知部の清掃が容易に行えること

(ロ)作動表示灯を設けること

(ハ)公称監視距離は視野角5°ごとに定めることとして、20m未満は1m刻み、20m以上は5m刻みとする

紫外線式スポット型感知器

紫外線式スポット型感知器は火災の炎から放射される紫外線を検出します。紫外線による受光量の変化が一定以上になったとき、火災信号を発信します(図6)。

赤外線式スポット型感知器

赤外線式スポット型感知器は火災の炎から放射される赤外線を検出し、赤外線による受光量の変化が一定以上になったときに火災信号を発信します。

その他の炎感知器

●紫外線赤外線併用式スポット型感知器

紫外線赤外線併用式スポット型感知器は紫外線式スポット型感知器の性能と赤外線式スポット型感知器の性能を兼備するものです。紫外線および赤外線の両方を一定量検出すると作動します。

●炎複合式スポット型感知器

炎複合式スポット型感知器は紫外線式スポット型感知器の性能と赤外線式スポット型感知器の性能を併せ持つものです。紫外線、赤外線のどちらかを一定量検出すると作動します。

発信機

発信機は火災信号を手動で発信するもので、P型とT型に分けられます。P型には1級と2級があり、直近の箇所に表示灯を設けることが定められています(図7)。

P型発信機

P型1級発信機はP型1級受信機およびR型受信機に接続して使用します。P型2級発信機はP型2級受信機に接続して使用します。いずれも押しボタンを押すことで火災信号を発信します。

P型発信機には次の事項が定められています(図8、表1)。

(イ)外箱の色は赤色であること

(ロ)火災信号は押しボタンスイッチを押したときに伝達されること

(ハ)押しボタンスイッチは保護板を設け、その保護板を破壊、または押し外すことで容易に押すことができること

(ニ)保護板は透明の有機ガラスを用いること

さらに、P型1級発信機に限り、次の事項が定められています。

(ホ)火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を備えること(応答確認ランプ)

(ヘ)受信機との間で電話連絡装置を備えること(電話ジャック)

T型発信機

T型発信機は電話送受話器型の発信です。送受話器を取り上げたときに受信機に火災信号を発信し、それと同時に受信機との間で通話をすることができます。

表示灯

表示灯は発信機に位置を示すために設けるもので、次の事項が定められています。

(イ)発信機の直近の箇所に設けること

(ロ)表示灯は赤色の灯火であること

(ハ)取りつけ面と15°以上の角度となる方向に沿って、10m離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること(図9)

地区音響装置

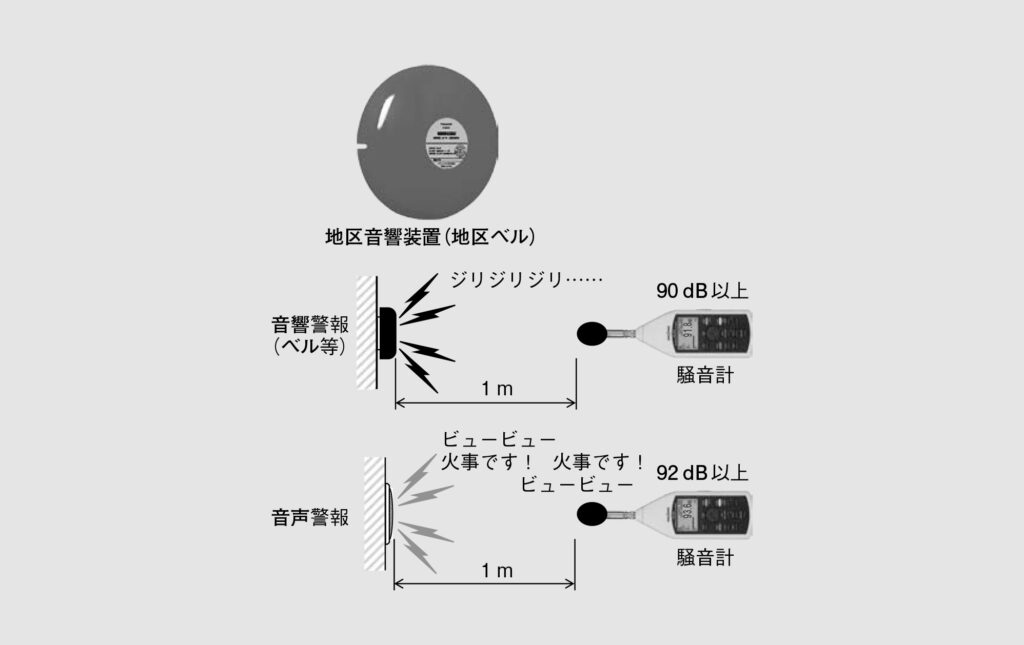

地区音響装置は受信機に接続し、火災時に在館者に対して音響または音声により火災の発生を報知するものをいいます。規格ではベル、ブザー、スピーカーなどの音響または音声による警報を発するものと定義されています。

地区音響装置には次の事項が定められています。

(イ)公称音圧は1m離れた位置で測定し、以下とすること(図10)。

音響による警報(ベル、ブザーなど):90dB以上

音声による警報:92dB以上

練習問題

例題1 火災の際に生じる熱を利用して火災を検知する感知器について、誤っているものはどれか。

①定温式スポット型感知器

②補償式スポット型感知器

③紫外線式スポット型感知器

④差動式分布型感知器

解説

①:定温式スポット型感知器は一局所の周囲の温度が一定の温度以上になると作動する熱感知器です。

②:補償式スポット型感知器は差動式と定温式の両機能を備えた熱感知器です。

③:紫外線式スポット型感知器は炎感知器の一種です。よって、これが誤りです。

④:差動式分布型感知器は周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに作動する熱感知器です。

答え:③

例題2 定温式スポット型感知器の公称作動温度について正しいものはどれか。

①50℃以上120℃以下

②50℃以上150℃以下

③60℃以上120℃以下

④60℃以上150℃以下

解説

定温式スポット型感知器の公称作動温度は60℃以上150℃以下として、

・60~80℃は5℃刻み

・80~150℃は10℃刻み

で設定することとされています。

答え:④

例題3 次の感知器の型式とその感度種別の組み合わせとして誤っているものはどれか。

①差動式スポット型:1種、2種

②定温式スポット型:特種、1種、2種

③光電式スポット型:1種、2種、3種

④光電式分離型:1種、2種、3種

解説

光電式分離型の感度種別は1種、2種のみです。

答え:④

例題4 煙感知器についての記述で誤っているものは次のうちどれか。

①煙感知器には、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型などがある。

②光電式スポット型は、煙による発光素子の発光量の変化を利用している。

③イオン化式スポット型は、煙によるイオン電流の変化を利用している。

④光電式分離型は、送光部から発せられた光が煙によって受光部の受光量が変化することを利用している。

解説

光電式スポット型感知器は「発光素子の発光量の変化」ではなく、煙による「受光素子の受光量の変化」を利用しています。

答え:②

例題5 P型1級発信機についての記述で誤っているものは次のうちどれか。

①押しボタンの保護板は、透明の有機ガラスまたは無機ガラスでなければならない。

②火災信号は、押しボタンが押されたときに伝達されること。

③火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有する。

④R型受信機に接続して使用することができる。

解説

押しボタンの保護板は透明の有機ガラスと規定されており、無機ガラスは使用できません。

有機ガラス:ガラスに似た透明なプラスチック

無機ガラス:一般的なガラス

答え:①

文/川野 泰幸

関連記事

License

License

License

License

License

License

License

License