License

感知器、発信機、地区音響装置について知ろう【消防設備士甲種第4類講座】第6回

これを押さえて!

2024.12.03

第6回 感知器、発信機、地区音響装置の構造と機能(1)

前回まで自動火災報知設備を構成する機器のうち「受信機」について解説しました。今回からは受信機に接続される「感知器、発信機、地区音響装置」の構造と機能について解説します。

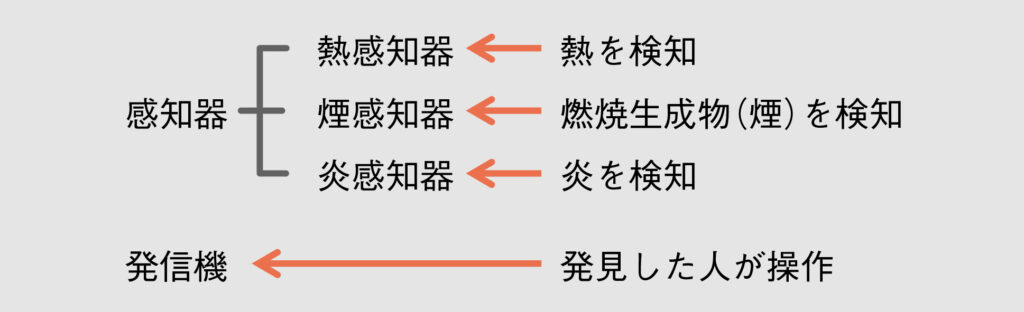

感知器と発信機

感知器は、火災の発生を検知するセンサです。火災により発生する熱、燃焼生成物(煙)、炎を検知するものがあります。受信機または中継器に接続され、火災信号、火災情報信号(アナログ式)を送信します。検知対象、検知原理、感知レベル(感度)により区分されています。また、感知するエリアにより、その箇所で検知するスポット型と一定の空間で検知する分布型、分離型などがあります。

発信機は、火災を発見した人が操作することで火災の発生を受信機に発信するものです。

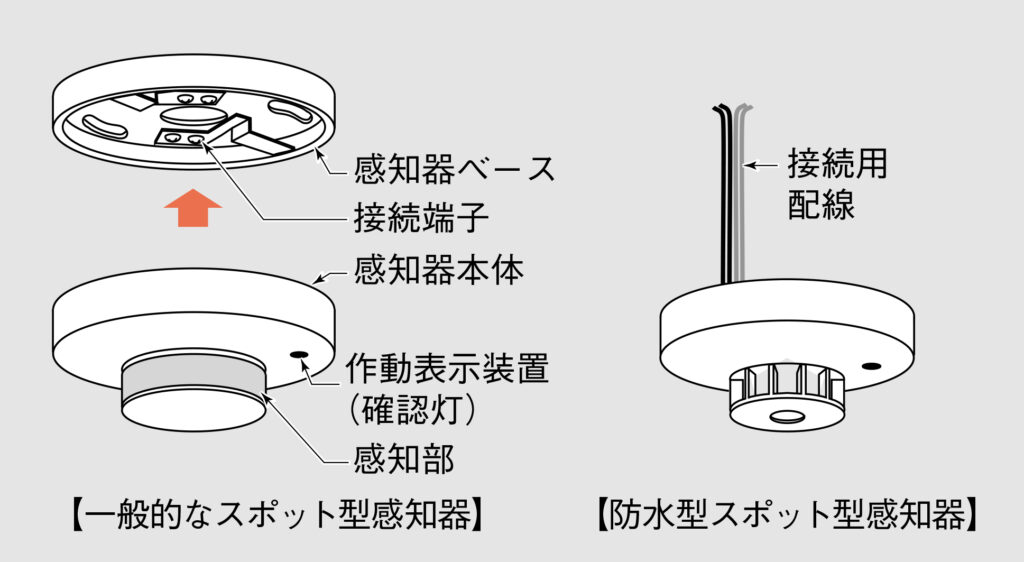

感知器のうち、一般的なスポット型感知器は、火災の発生を感知するための感知部、火災を感知したときに点灯、点滅する作動表示装置(確認灯)、感知器を取り付ける台となる感知器ベースから構成されます。感知器ベースには受信機、中継器からの配線を接続するための接続端子があります。ただし防水型などでベースのないものもあります(図2)。

熱感知器

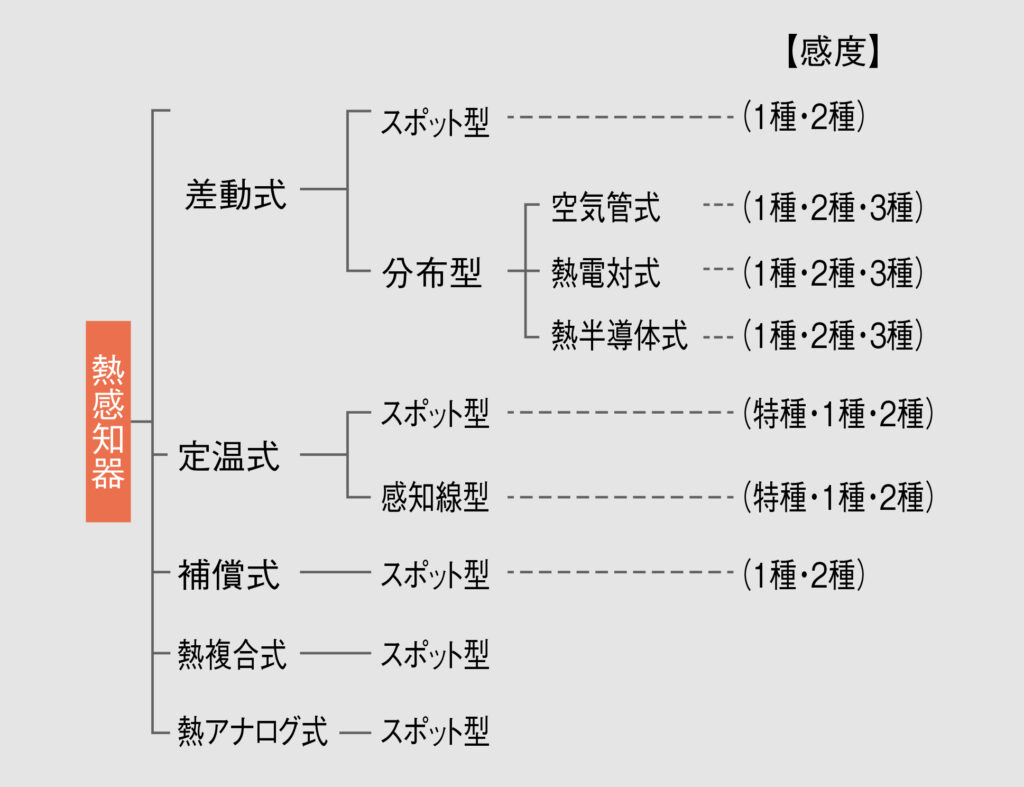

熱感知器は、火災による熱を感知して火災信号を発信する感知器です。

熱感知器には、温度の上昇率が一定の値以上になると作動する差動式と、一定の温度に達したときに作動する定温式とがあります。

さらに、局所の熱を感知するスポット型、感知線型と、周囲の熱を感知する分布型に分類されます(図3)。

感度により1種~3種、特種~2種、1種、2種のものがあり、感度の高い順に特種→1種→2種→3種となっています。

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器は、一局所の周囲の温度が急激に上昇したときに火災信号を発信するものです。「空気の膨張を利用したもの」と「温度検知素子を利用したもの」の2つがあり、感度により1種および2種があります。差動式における感度は発報に至る温度上昇率で、温度上昇の勾配の小さいほうが高感度です。

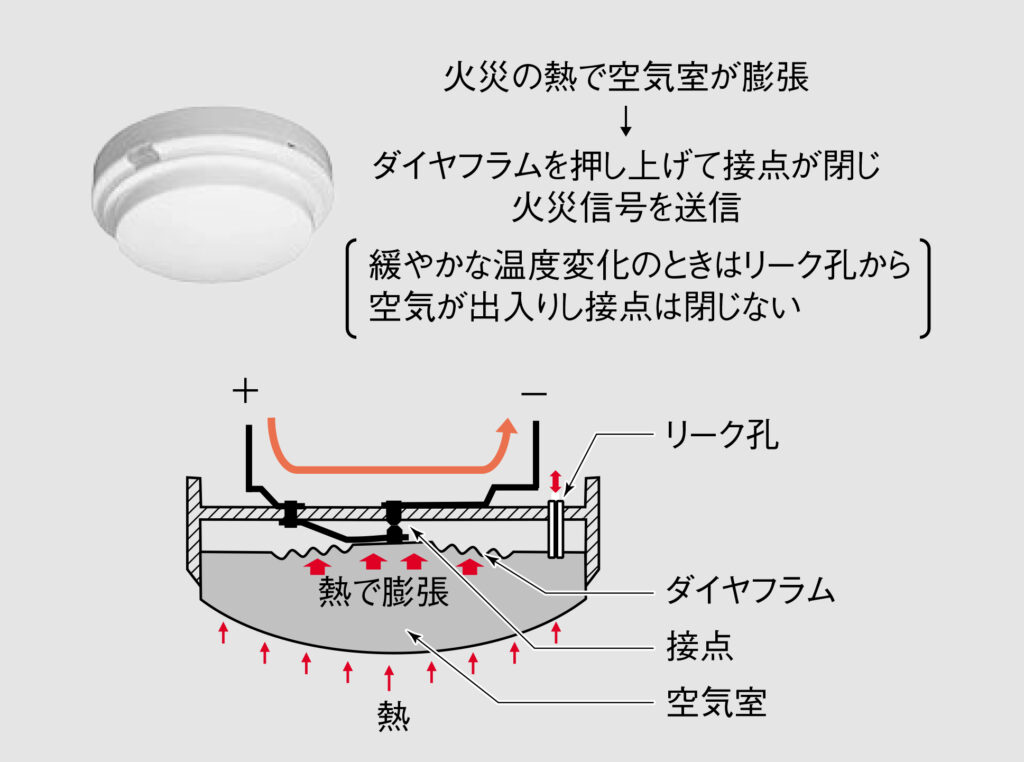

●空気の膨張を利用したもの(図4)

空気の膨張を利用したものは、空気室、ダイヤフラム、リーク孔および接点機構などで構成されます。火災の際の急激な温度上昇により、空気室内の空気が膨張してダイヤフラムを押し上げ、接点を閉じることで火災信号を発信します。

暖房などによる緩やかな温度上昇に対しては、膨張した空気はリーク孔から排出されます。そのためダイヤフラムを押し上げることなく、接点が閉じない仕組みになっています。

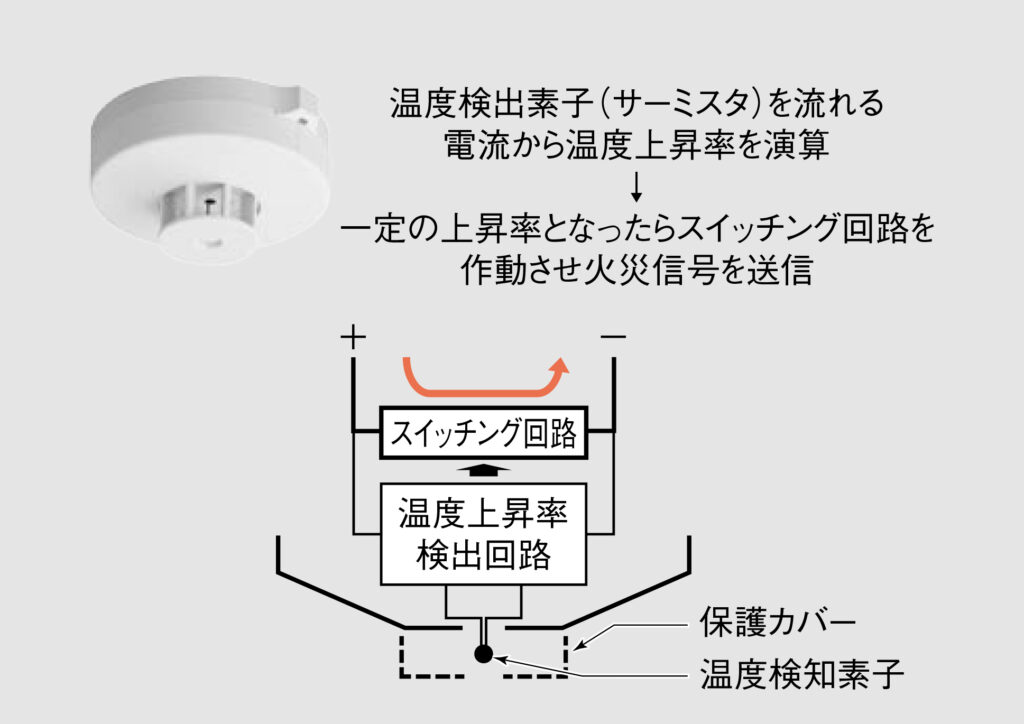

●温度検知素子を利用したもの(図5)

センサに温度検知素子(サーミスタ)を使用し、電子回路で温度を測定します。温度上昇率を演算して所定の温度上昇率になったら、スイッチング回路を閉じて火災信号を発信します。

差動式分布型感知器

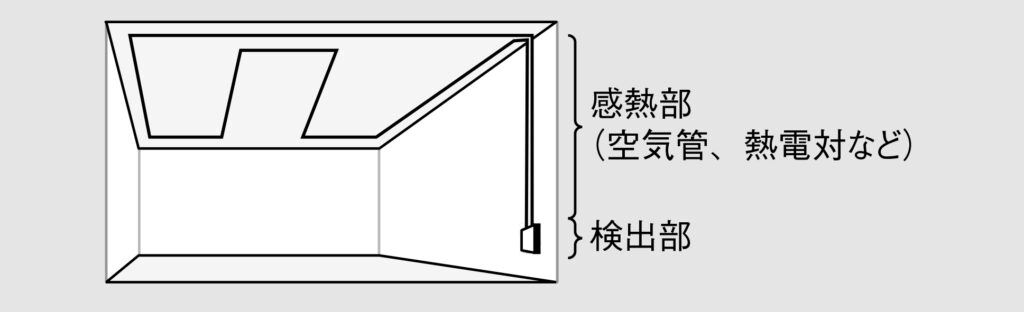

差動式分布型感知器は、一局所ではなく周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積によって作動するものをいいます。「空気管式」、「熱電対式」、「熱半導体式」があります。

いずれの方式も熱を感知する感熱部と検出部で構成され、感熱部を天井面に張りめぐらせることで広範囲の熱を検知します(図6)。

感度に応じて1種、2種、3種に分かれています。

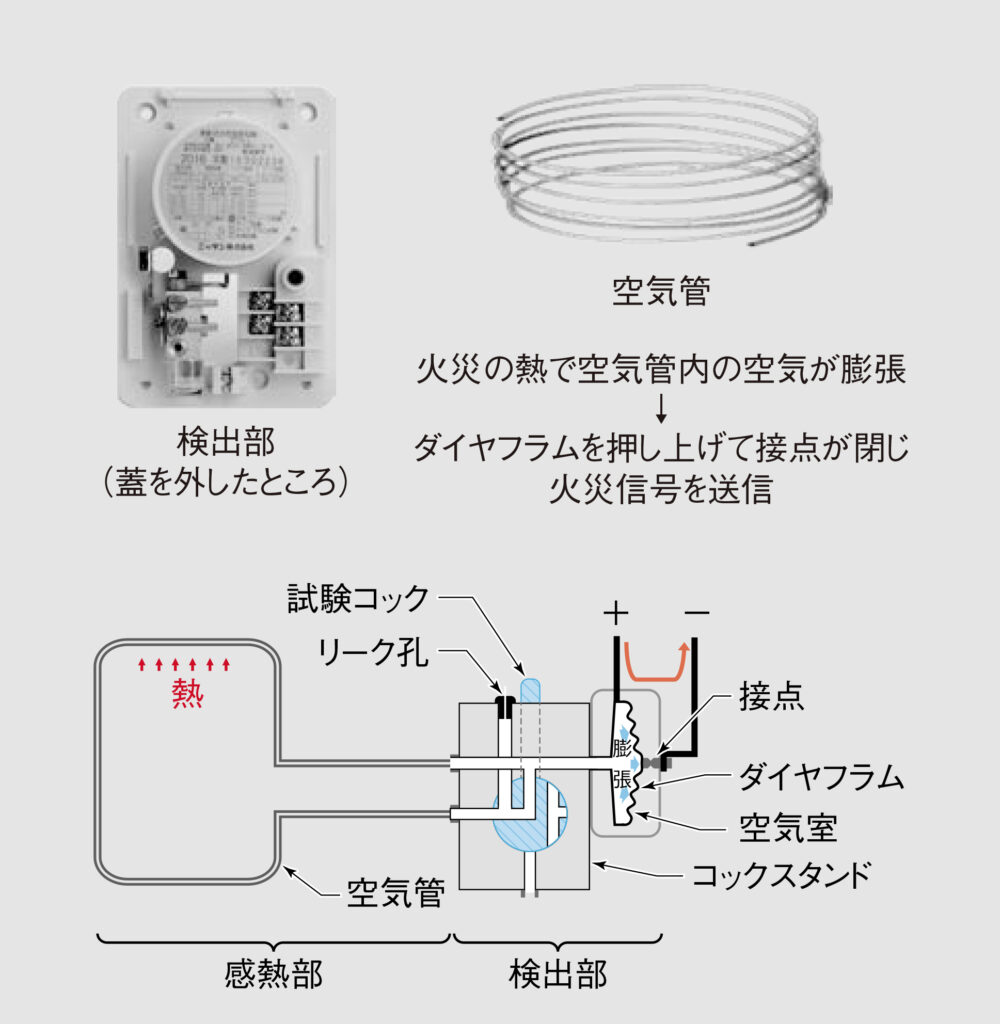

●空気管式(図7)

空気管式は、感熱部に空気管を利用し、検出部にダイヤフラム、リーク孔、接点機構および試験装置(コックスタンド)などを備えています。

基本的な原理は差動式スポット型感知器の「空気の膨張を利用したもの」と同様で、空気室の代わりに空気管を利用します。

天井面に張られた空気管が火災による急激な温度上昇によって加熱されると、空気管内の空気が膨張します。そして検出部内のダイヤフラムを押し上げて接点を閉じ、火災信号を発信します。

暖房などによる緩やかな温度上昇に対しては、膨張した空気はリーク孔から排出され、接点が閉じないようになっています。

空気管式の差動式分布型感知器には、次の事項が定められています(以下(イ)、(ロ)の試験については以降の回で解説します)。

(イ)リーク抵抗および接点水高を容易に試験することができること。

(ロ)空気管の漏れおよびつまりを容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。

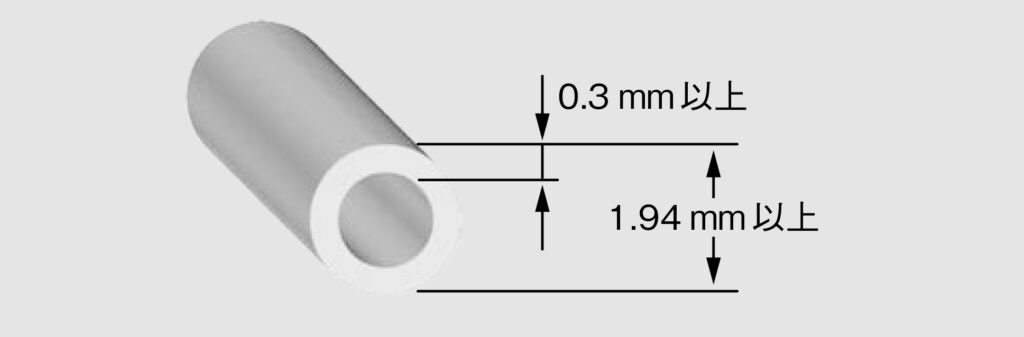

(ハ)空気管は、1本(継ぎ目のないものをいう)の長さが20m以上で、内径および肉厚が均一であり、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、ねじれ、腐食などを生じないこと。

(ニ)空気管の肉厚は0.3mm以上であること。

(ホ)空気管の外径は1.94mm以上であること(図8)。

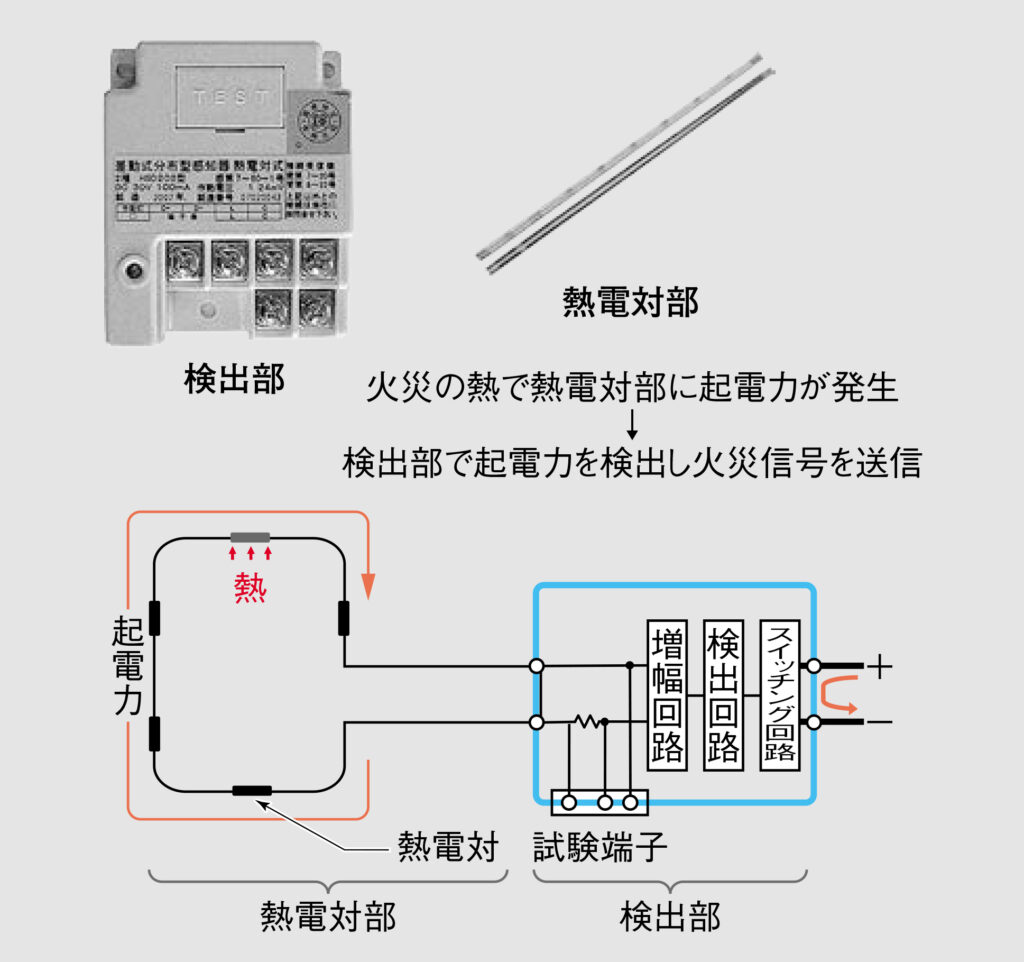

●熱電対式(図9)

熱電対式は、感熱部の熱電対と検出器で構成されます。検出器は試験用端子を備えた半導体回路です。

天井面に設置された熱電対部が火災による急激な温度上昇によって加熱されることで起電力が発生、その起電力を検出器で検出し、火災信号を発信します。

緩やかな温度上昇では、熱起電力が小さいので検出器は検出しないようになっています。

差動式分布型感知器で熱電対式のもの、および熱半導体式のものは、次の事項が定められています。

(イ)検出部の作動電圧を容易に試験することができること。

(ロ)熱電対部の断線の有無および導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器は、一局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに、火災信号を発信するものです。

感知方式には、「バイメタルを利用したもの」、半導体を利用した「温度検知素子を利用したもの」「金属の熱膨張率の差を利用したもの」があります。

感度は、設定された作動温度に対し作動するまでの時間が短いほど感度が高く、高い順に、特種、1種、2種に分かれています。作動温度は公称作動温度として60~150℃の範囲で、60~80℃は5℃刻み、80~150℃は10℃刻みで設定する必要があります。

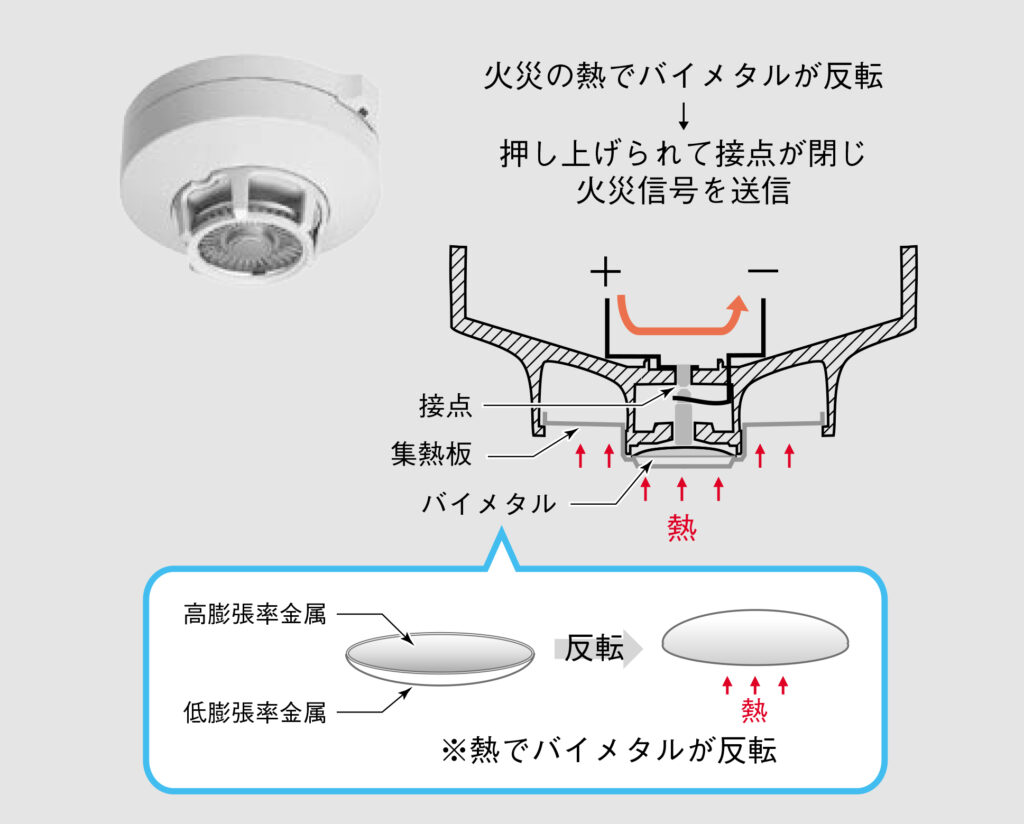

●バイメタルを利用したもの(図10)

バイメタル、集熱板、接点機構などで構成されます。バイメタル(円盤状の熱膨張率の異なる金属を貼り合わせて凹面状にしたもの)に、集熱板を介して火災の熱が伝わります。一定の温度になると膨張率の大きな金属が膨張率の小さな金属以上に膨張します。これによりバイメタルが反転(凹→凸)して接点を押し上げて閉じ、火災信号を発信します

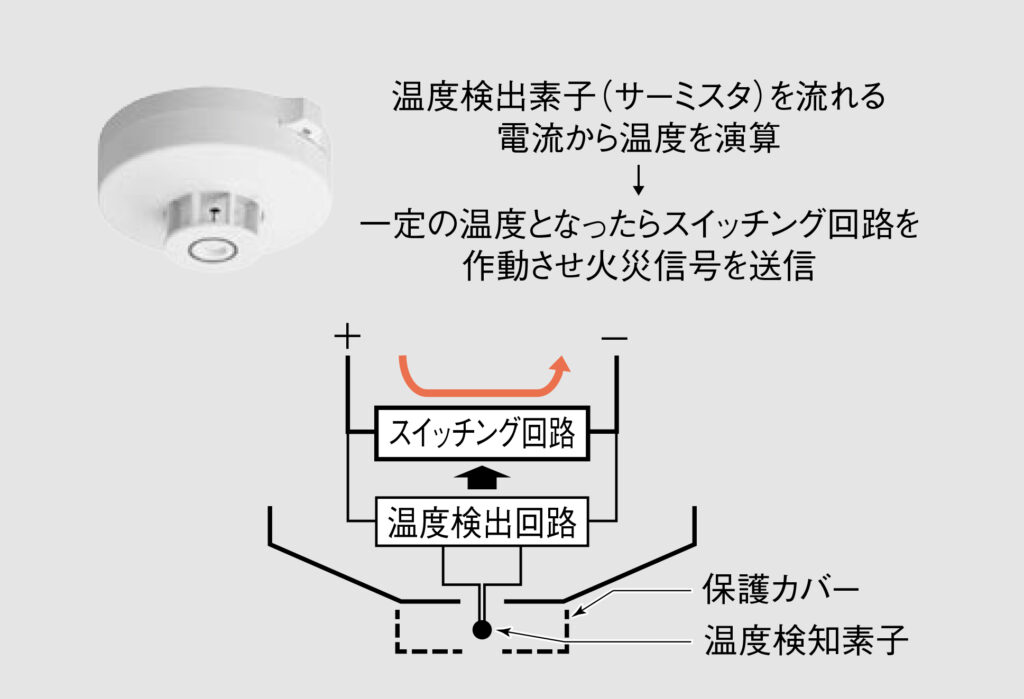

●温度検知素子を利用したもの(図11)

センサに温度検知素子(サーミスタ)を使用し、電子回路で温度を測定します。所定の温度になったらスイッチング回路を閉じて火災信号を発信します。

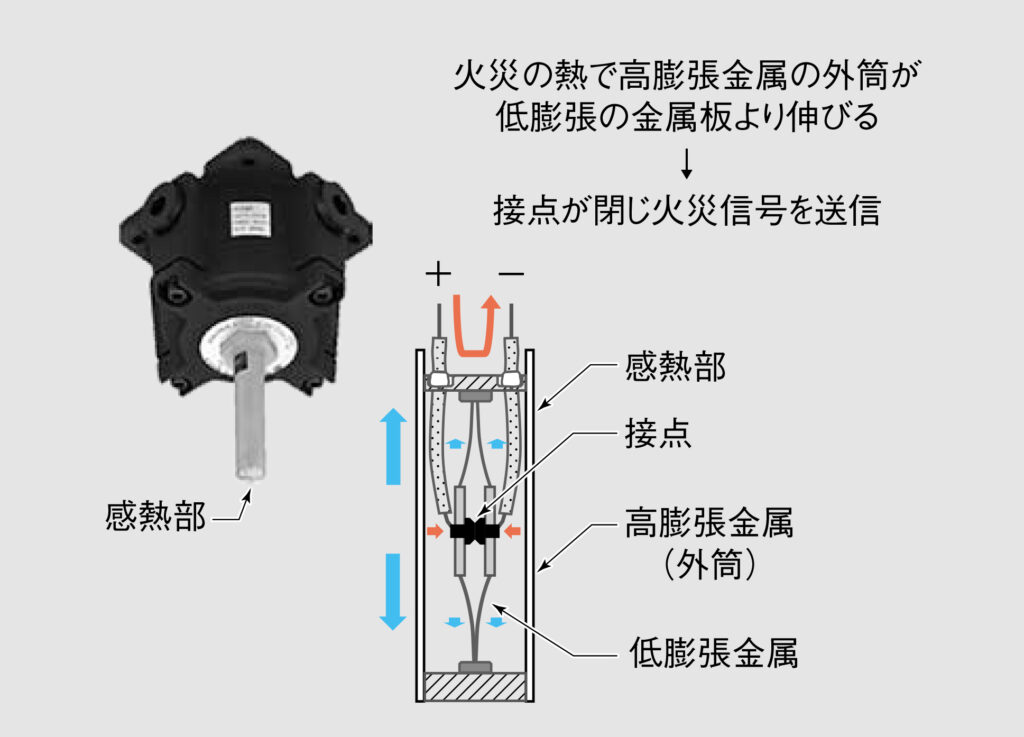

●金属の熱膨張率の差を利用したもの(図12)

熱膨張率の大きい筒に、膨張率の小さな金属板を組み合わせて構成されます。温度上昇の際に膨張率の差で接点が閉じ、火災信号を発信します(図12で火災時の熱によって内部の金属よりも外筒が大きく伸び、接点が閉じます)。

電極部分が密閉できるため、防爆用途の感知器などに使用されています。

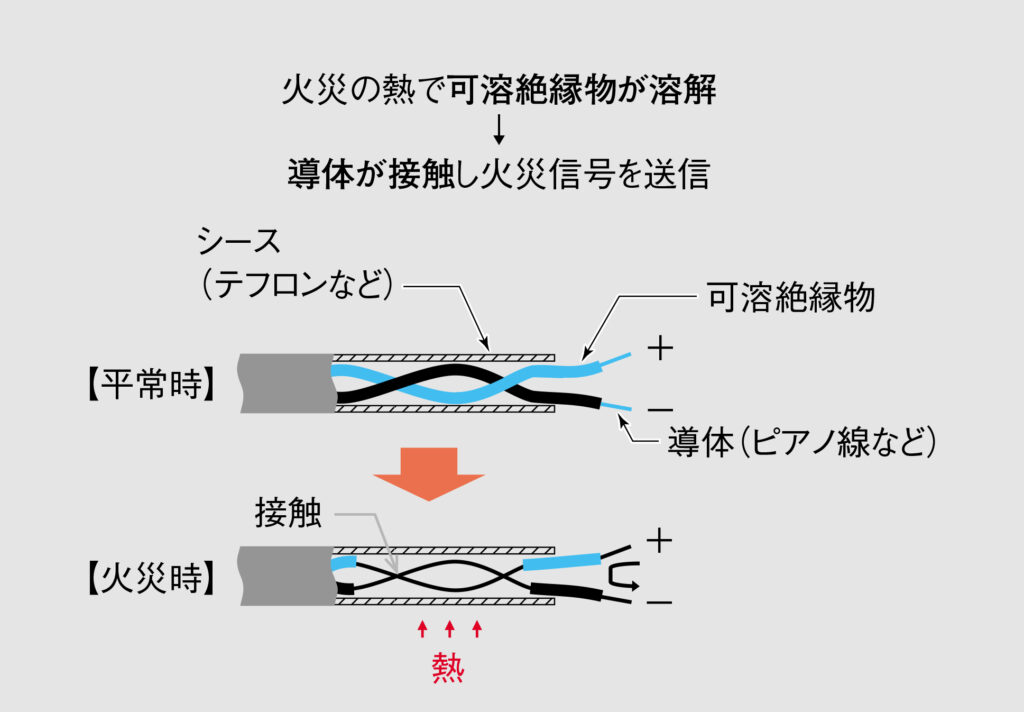

●定温式感知線型感知器(図13)

定温式感知線型感知器は、一局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいいます。

2本の金属線を、一定温度以上で溶ける可溶絶縁物で電気的に絶縁してより合わせたものです。一定温度に達すると可溶絶縁物が溶けて2本の導体が接触し、火災信号を発信します。

一度発報すると、再利用することができない非再用型の感知器です。

その他の熱感知器

●熱複合式スポット型感知器

熱複合式スポット型感知器は、差動式スポット型感知器の性能および定温式スポット型感知器の性能を併せ持つもので、2つ以上の火災信を発信するものをいいます。

●補償式スポット型感知器

補償式スポット型感知器は、差動式スポット型感知器の性能および定温式スポット型感知器の性能を併せ持つもので、1つの火災信号を発信するものをいいます。

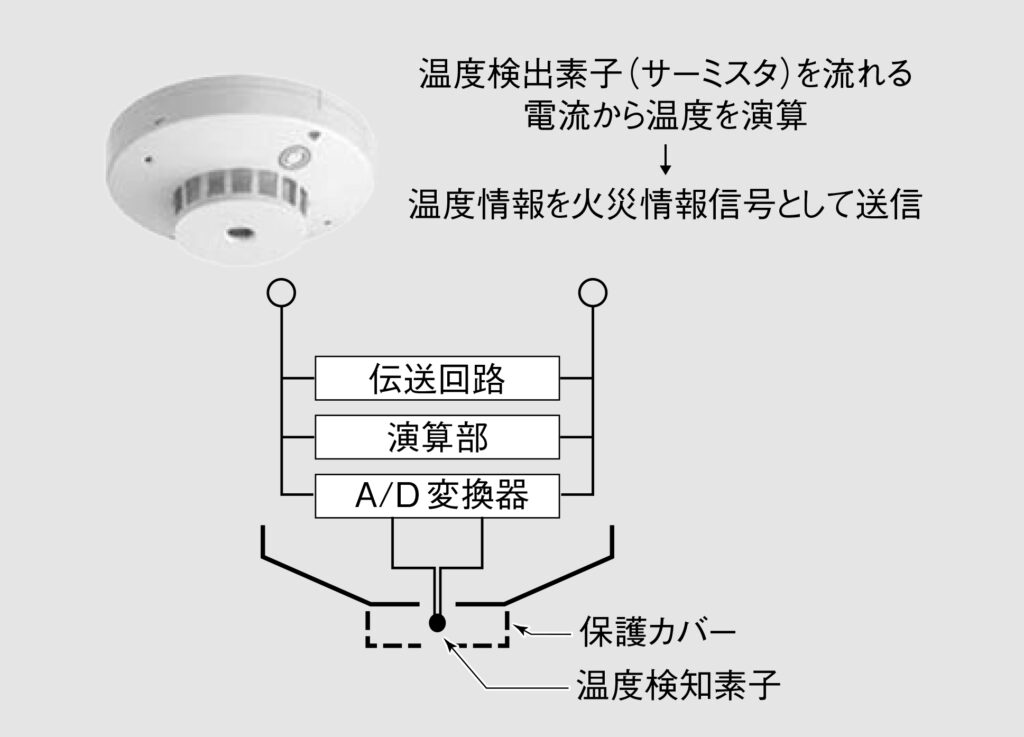

●熱アナログ式スポット型感知器(図14)

一定の温度範囲(公称感知温度範囲)の下限値から上限値の温度に対応した火災情報信号(温度データ)を発信します。受信機で火災表示する温度は、受信機あるいは中継器に装備する感度設定装置で設定します。感度としては、通常の定温式スポット型の特種に相当します。

火災情報信号を送信することから、R 型受信機アナログ式に接続して使用します。

文/川野 泰幸

関連記事

License

License

License

License

License

License

License

License