License

各類に共通する消防関係法令を学ぼう①【消防設備士甲種第4類講座】 第2回

これを押さえて!

2024.06.28

第2回 共通法令①

消防設備士試験での消防関係法令は、「各類に共通の部分」と「第4類に関わる部分」に分かれています。連載の第2、3回では、共通の部分について解説します。この共通の部分は第4類に関わる法令に大きく関連しています。消防関係法令は、火災の際の危険度によって分類、危険度に沿って厳しくなっていることを念頭に理解を進めていきましょう。

防火対象物

各類の消防法令関連でよく使用される用語について解説します。消防関係法令の筆記でよく出題されますので、きっちり理解しておきましょう。

(1)防火対象物

防火対象物は火災予防の対象となるものです。消防法で「山林または舟車(※1)、船きょ(※2)もしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物(※3)」と定義されています。

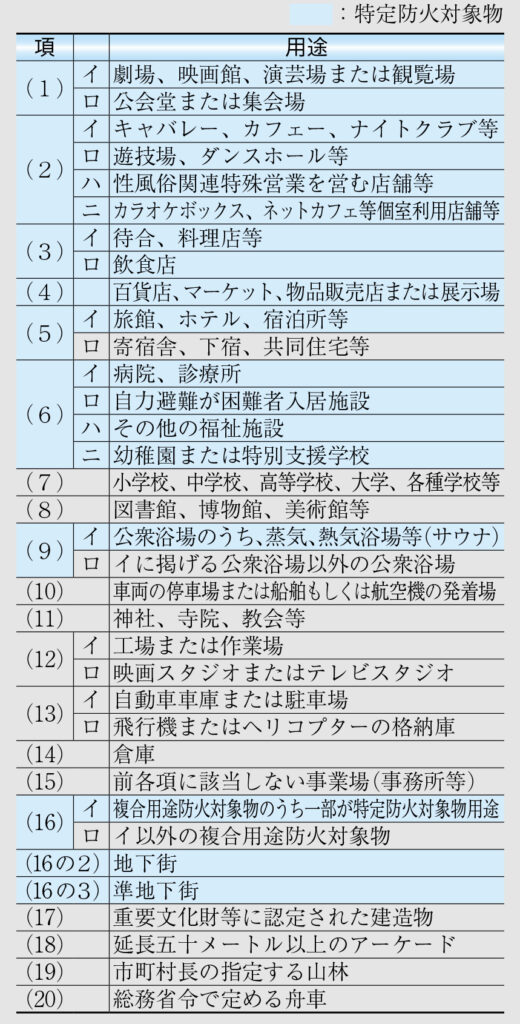

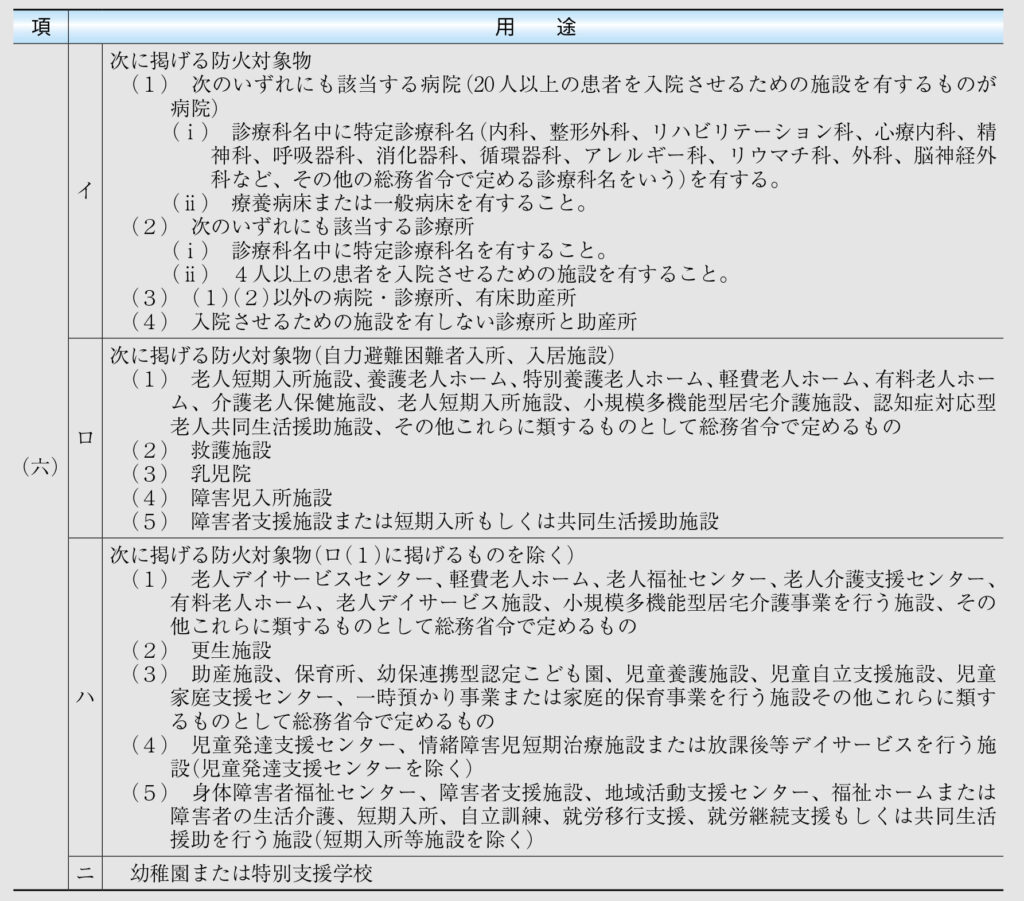

消防法施行令 別表第1(以下、令別表第1)で、この防火対象物を用途により20 区分、区分によっては、さらにイ、ロ、ハ、ニ、…のように小分類され、この区分と規模などにより自動火災報知設備などの消防用設備等の設置を定めています。表1に令別表第1を簡略化した表を示します。

※ 1 舟車(しゅうしゃ):住設備などのないボートや、はしけなどの小型の船舶と車両

※ 2 船きょ(せんきょ):ドッグ

※ 3 これらに属するもの:門、塀などの建物の付属物

(2)消防対象物

防火対象物と紛らわしいものとして消防対象物があります。消防対象物は消防活動を行う対象となるもので、防火対象物より範囲が広くなります。消防法で「山林または舟車、船きょもしくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件(※4)」と定義されています。要は火災が起きたときに消防車が消火する対象のものです。物件という文言があれば、消防対象物と覚えておきましょう。

※ 4 物件:建物だけでなく土地なども含む広い範囲

(3)特定防火対象物

防火対象物のうち、デパートや劇場など、不特定多数の者が出入りする施設や、病院、幼稚園など、火災の際により人命が危険にさらされ、火災による危険性の高い対象物を特定防火対象物といいます。この特定防火対象物では、特定でない対象物より厳しい規制がかけられます。表1の網掛け部分が特定防火対象物です。

特定防火対象物は、おおむね火災発生時の危険度が高い建物と考えておけばよいのですが、なかには紛らわしいものがあります。この部分を注意して覚えるようにしてください。

【紛らわしいもの】

★幼稚園((6)項ニ)は特定ですが、学校((7)項)は非特定

★旅館、ホテル((5)項イ)は特定ですが、寄宿舎、共同住宅((5)項ロ)は非特定

★不特定の者が出入りしても、図書館、博物館、美術館((8)項)は非特定

(4)複合用途防火対象物

表1(16)項の複合用途防火対象物とは、1つの防火対象物に複数の用途をもつ防火対象物のことで、雑居ビルや店舗・事業所などを併設するマンション等がこれにあたります。

複合用途防火対象物に特定用途部分(※5)があれば(16)項イ、なければ(16)項ロとなります。

※5 特定用途部分:特定防火対象物の用途部分。たとえば、雑居ビルで事務所と飲食店があれば飲食店部分((3)項ロ))が特定用途部分です。

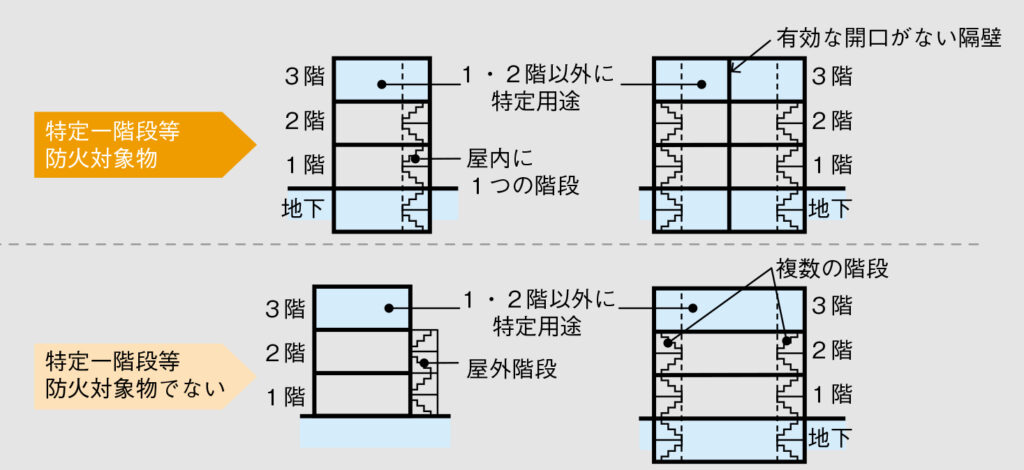

(5)特定一階段等防火対象物

特定一階段等防火対象物とは、2001 年に発生した歌舞伎町雑居ビル火災をきっかけに改正強化された防火対象物です。

「地階あるいは3階以上の階に特定用途部分が存在し、屋内階段が1つしか利用できないもの」をいいます(図1)。

火災時に有効な避難経路の確保がむずかしいことから火災時の危険度が高く、より厳しい規制の対象になります。

消防用設備等

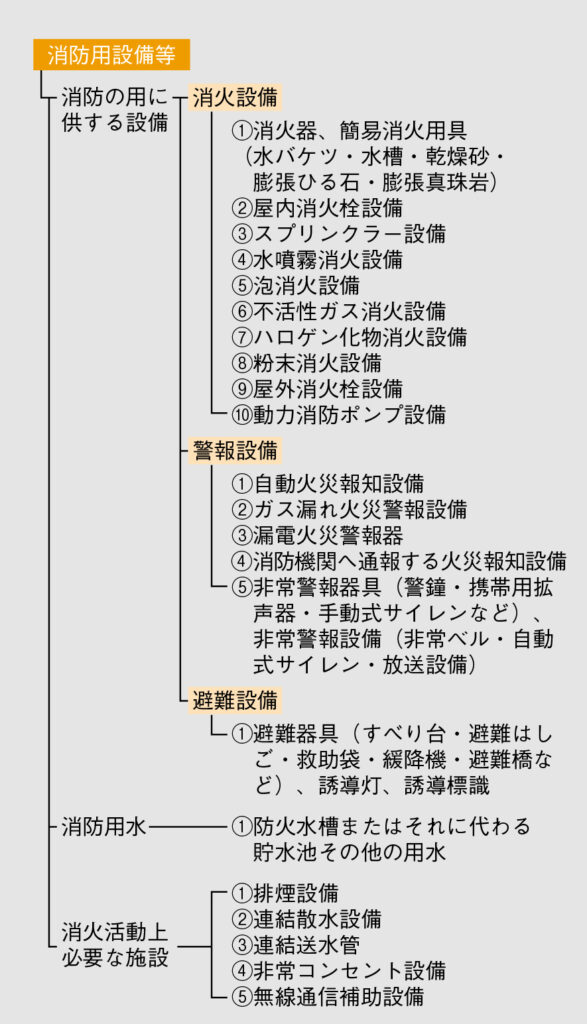

防火対象物には、火災時に対応できるように図2の設備を設置、維持することと定められています。

これらの設備を「消防用設備等」といい「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」に分類されています。

さらに「消防の用に供する設備」は、「消火設備」、「警報設備」、「避難設備」に分類されます。

また、「消火活動上必要な施設」は、火災の際に消火活動を行う消防隊員が使用する設備です。②連結散水設備、③連結送水管は、消火設備と紛らわしいですが、火災発生時に消防ポンプ車から送水口に接続し、送水して消火を行う設備であり、消火活動上必要な設備に分類されています。

消防用設備等の設置・維持

「政令で定める防火対象物」の関係者(※6)は「政令で定める技術上の基準」に従って「政令で定める消防用設備等」を設置し維持しなければならないと定められています。

※ 6 関係者:防火対象物または消防対象物の「所有者」「管理者」または「占有者」

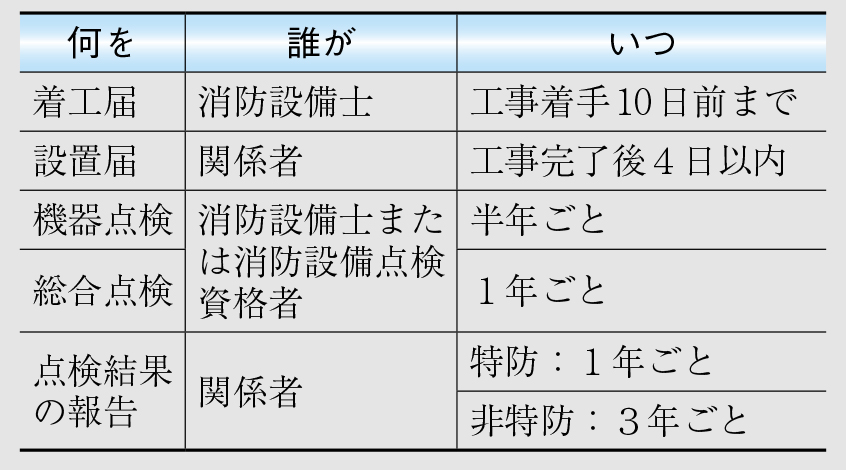

(1)消防用設備等を設置するとき

【着工届】

消防用設備等を設置する際には、工事に着手する10 日前までに甲種消防設備士が消防長または消防署長へ着工届(工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項)の提出が必要です(表2)。

【設置届】

工事完了後4日以内に防火対象物の関係者が消防長または消防署長に設置届の提出が必要です(表2)。

【消防検査】

設置届の提出の後、以下の防火対象物については、消防署による消防検査を受けなければなりません。

消防検査は、消防設備等が、消防法に則って設置されているかを確認する工事後の検査のことをいいます。消防検査を受ける必要のある防火対象物は、以下のとおりです。

・特定防火対象物で延べ面積300 ㎡ 以上

・非特定防火対象物で、延べ面積が300 ㎡ 以上で消防長または消防署長が指定するもの

・面積に関係なく、

①(2)項ニ、(5)項イ並びに(6)項イ(1)から(3)およびロ

②(6)項ハのうち利用者を入居、または宿泊させるもの

③(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項のうち①または②の用途部分が存するもの

・特定一階段等防火対象物(図1)

(2)点検と報告

設置した消防用設備等は、定期的に点検を行い、その結果を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。

【資格者による点検が必要な施設】

以下の消防用設備等(※7)の点検には、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。

・延べ面積1000 ㎡ 以上の特定防火対象物

・延べ面積1000 ㎡ 以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの

・特定一階段等防火対象物(図1)

※7 上記の3項目以外は、消防設備士、消防設備点検資格者ではなく防火対象物の関係者が点検してもよいこととされています。

【点検の種類】

消防用設備等の点検には「機器点検」と「総合点検」があります。点検は、いずれの点検も告示で示された点検要領、点検基準に従って行い点検結果を記録し消防長または消防署長に防火対象物の関係者が報告することとされています。

【点検の周期】

・機器点検:6か月ごと

・総合点検:1年ごと

【消防長、消防署長への報告】

・特定防火対象物:1年ごと

・非特定防火対象物:3年ごと

防火管理者

一定の用途、規模以上の防火対象物では、防火管理上必要な業務を行うために防火管理者を選任しなければなりません。

防火管理者は、その防火対象物の管理について権原を持つ管理権原者(※8) が選任します。管理権原者は、防火管理者を選任したときには消防長または消防署長に届け出なければなりません。

※8 管理権原者:その防火対象物について防火管理の権原を持つ者です。具体的にはビル所有者、会社社長、テナントオーナーなど、事業所の代表者、管理責任者をいいます。

(1)防火管理者の業務

防火管理者は、以下の業務を行います。

・消防計画の作成

・消火、通報および避難訓練の実施

・消防用設備等の点検、整備(消防設備士・点検資格者などに行わせること)

・火気の使用または取り扱いに関する監督

・避難または防火上必要な構造および設備の維持管理

・収容人員の管理

・その他防火管理上必要な業務

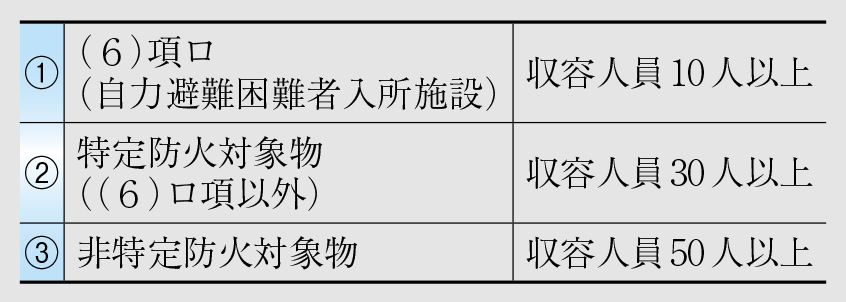

(2)防火管理者の選任が必要な防火2物

多数の者が出入り、勤務または居住する以下の防火対象物には、防火管理者を選任しなければなりません(表3)。

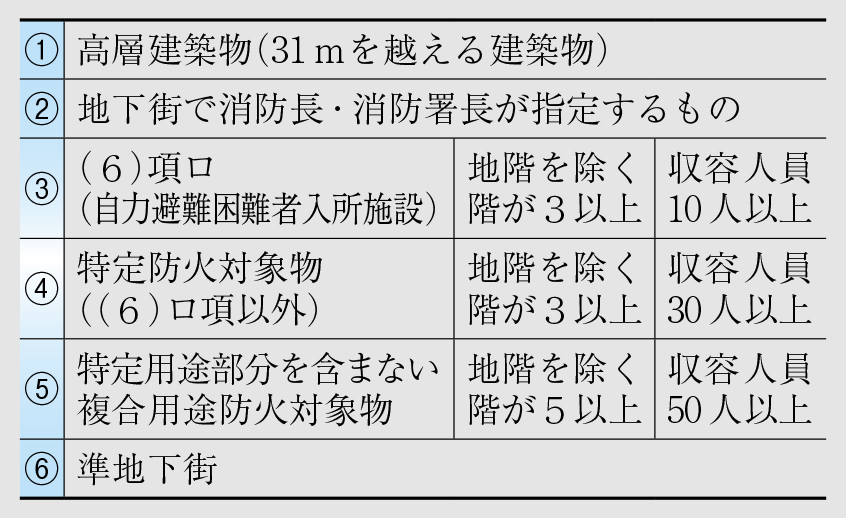

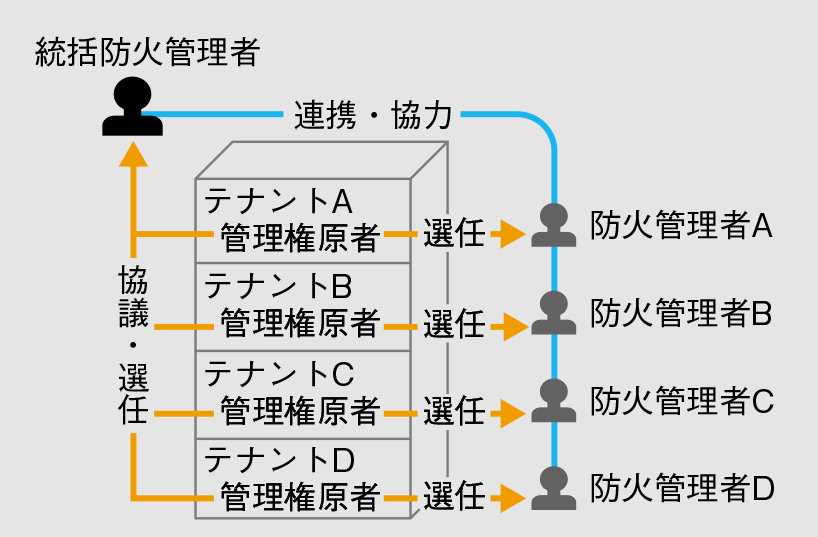

統括防火管理者

防火対象物で雑居ビル等の管理権原が分かれている複合用途防火対象物のうち表4に該当するものには、防火対象物の全体について防火・防災管理上必要な業務を統括する統括防火管理者を各管理権原者が協議して選任しなければなりません。統括防火管理者を選任したときには消防長または消防署長に届け出なければなりません。

(1)統括防火管理者の業務

統括防火管理者は、各防火管理者と連携、協力し、以下の業務を行います。

・建物全体の消防計画の作成

・廊下、階段、避難口などの非難上必要な共用部分の防火・防災管理

・建物全体の自衛消防訓練の実施

(2)統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物は、雑居ビルなどの複数の管理権原者がいる表4に該当する対象物です(図3)。

第2回目は、いかがだったでしょうか。

今回解説したなかでは、特に表1(令別表1)について、特定用途防火対象物を判別する問題がよく出題されますので受験前には覚えておくことが必要です。表1では覚えやすいように簡略化しています。試験のためには、この程度でよいと思いますが、特に簡略化している(6)項部分について詳細版(表5)を載せておきますので、理解したうえで覚えていくようにしてください。

文/川野 泰幸

関連記事

License

License

License

License

License

License

License

License