License

一次関数を、さらに習得する【電気数学のすゝめ19】

電験取得のための第一歩

2025.08.18

19限目 一次関数(2)

先生 前回はy=axという形の一次関数を取り上げたね。

生徒 はい。原点O(0,0)を通過する直線グラフになるんですよね。

先生 しっかり覚えているようだね。それでは、ここで問題。下図のグラフAとグラフBでは、どちらがy=3xで、どちらがy=6xだと思う?

生徒 原点以外の通過点がわからないと、関数の式はわからないんじゃ……。

先生 うん。それでは「傾き」は、どちらが大きいかな?

生徒 グラフAです。

先生 そうだね。種明かしをしちゃうけど、y=axの「a」が大きいほうがグラフの傾斜が大きくなるから、グラフAがy=6x、グラフBがy=3xだとわかるんだ。

生徒 なるほど!

先生 じゃあ、次にいこう。下図のグラフCの式はわかるかな?

生徒 傾きがマイナスになっていることはわかるけど……。直角に交わっていることはヒントになるんですか?

先生 スルドイ! 実は、y=axとy=-

xは直角に交わるんだ。だから、グラフCの式はy=-

xと求めることができる。

生徒 ホントだ! 数式では理解しにくいことも、グラフにすると視覚的に考えられるから理解しやすいです。

先生 うん、そういうことだ。

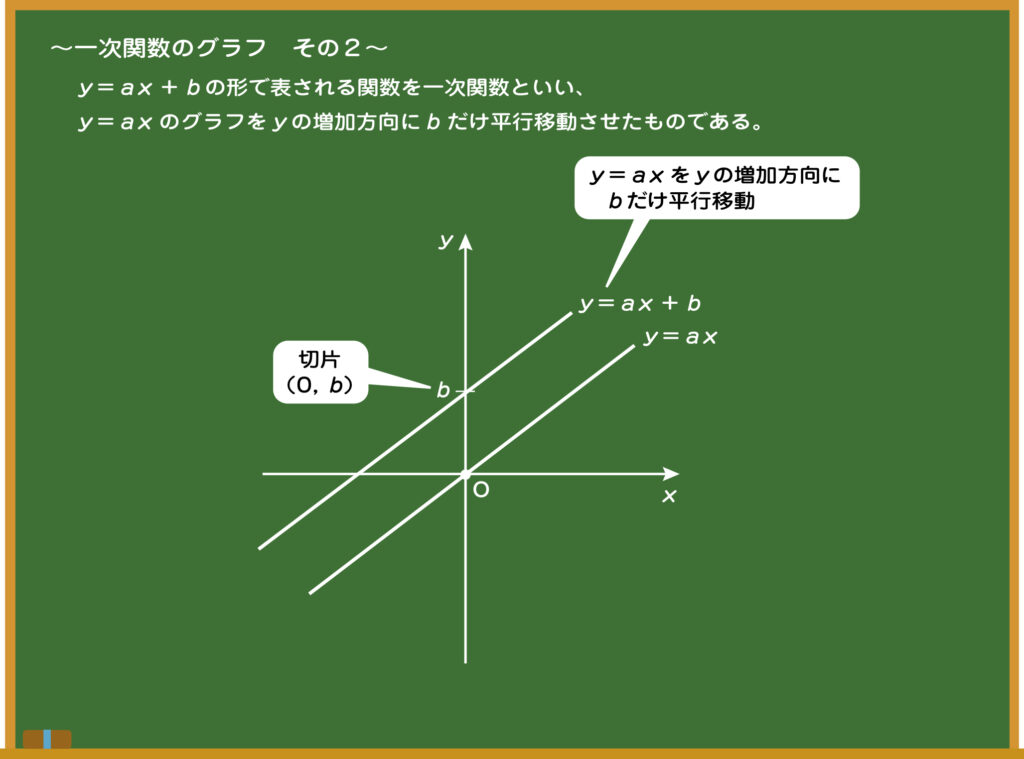

先生 前回は一次関数の基本的な内容を取り上げたけど、今回はパート2。応用に入るよ。

生徒 パート1があったから、パート2もあるんだろうとは思っていました……。

先生 うん。本当の一次関数の式はy=ax+bで、パート1で取り上げた一次関数はb=0の場合だったんだ。

生徒 「+b」が入ることで、どのように変わるんですか?

先生 まずは、黒板をみてみよう。y=axがbだけ上に移動しているよね。ほかに何か気づくことはあるかな?

生徒 2つのグラフが平行になっています。

先生 うん、そうだね。このグラフの移動を「平行移動」と呼ぶんだ。よく使用する言葉だから覚えておこう。

生徒 はい!

先生 もし、bがマイナスの値なら、下に平行移動するよ。ちなみに、グラフとy軸の交点(0, b)は切片と呼ぶんだ。これも使う頻度が高いから覚えておこうか。

生徒 はい、わかりました!

先生 それじゃあ、練習問題で確認しよう。

練習問題

次の一次関数の式を求めなさい。

(1)傾きが2、切片が3の一次関数。

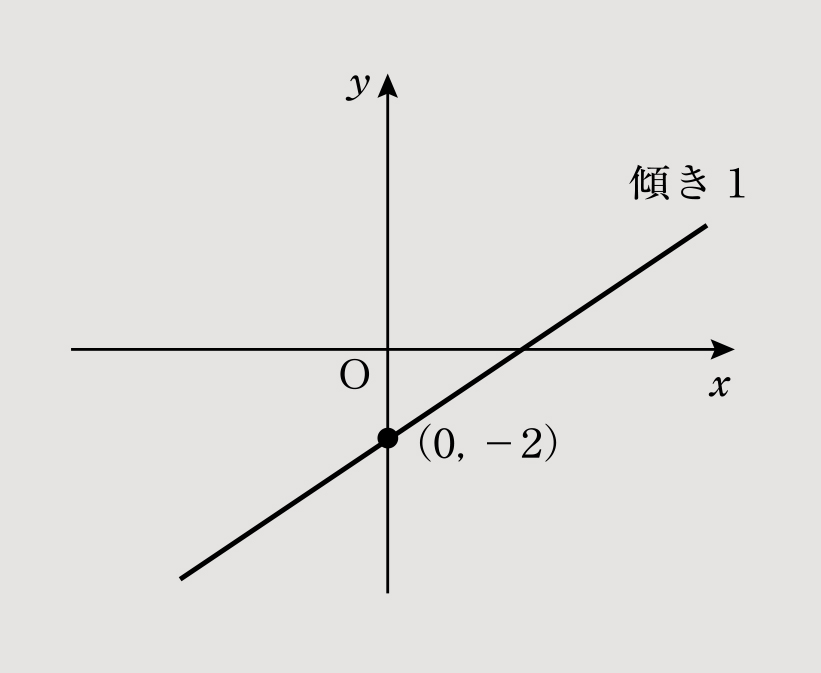

(2)以下のグラフの一次関数。

答

(1)y=2x+3

(2)y=x-2

先生 できたかな?

生徒 はい、余裕です!

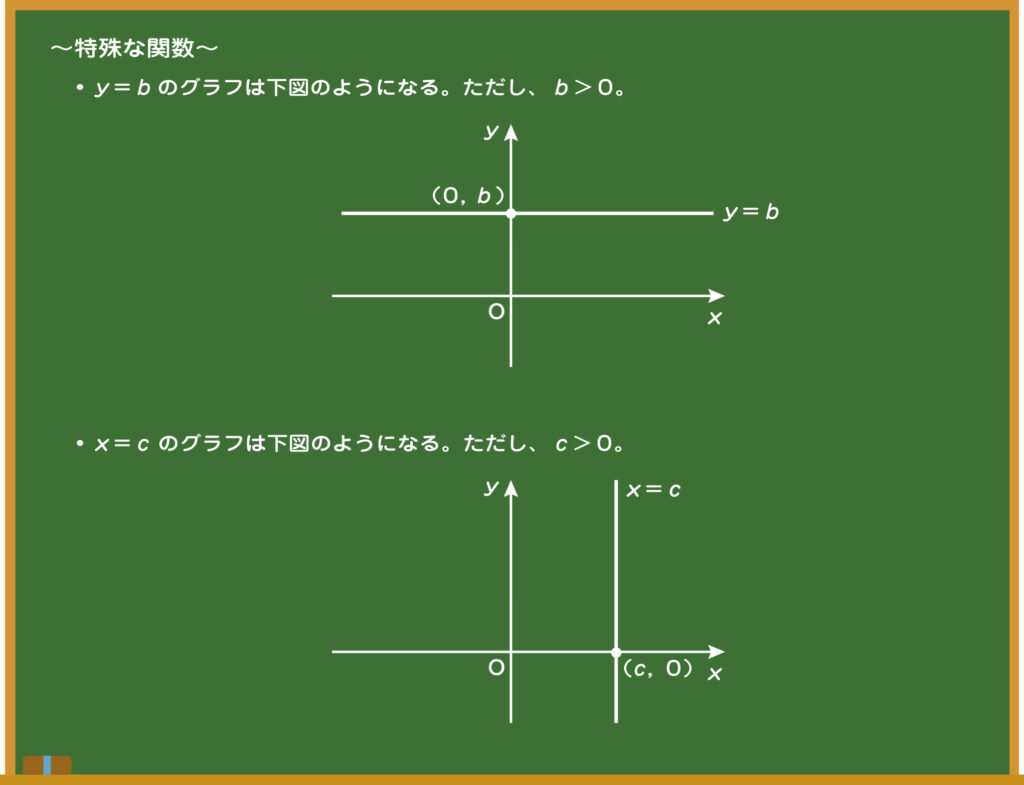

先生 よし、次は黒板にあるような少し変わった関数のグラフを取り上げてみよう。

生徒 y=bはx軸と平行で、x=cはy軸と平行です。

先生 なぜ、このようなグラフになると思う?

生徒 う~ん、なんでだろう……。

先生 y=bはy=ax+bの傾きaが0の一次関数ということ。傾きが0ということは、x軸と平行なグラフだから黒板のような図になるんだ。

生徒 う~ん。

先生 それじゃあ、具体的にグラフを描いてみようか。例えば「y=5」のグラフの場合、傾きが0で、切片が5の一次関数の式は「y=0x+5」と表すことができるよね。

生徒 はい。

先生 次に、この関数のxとyの値を表にしてみよう。例えば、x=0を上式に代入すると、どうなるかな?

生徒 「y=0×0+5、y=5」となります。

先生 うん、正解だ。その調子でx=1~5まで代入して表に記入してみよう。

生徒 x=1のときは「y=0×1+5、y=5」で、x=2のときは「y=0×2+5、y=5」で…… あっ、傾きが0だからxの値とは無関係にy=5になります!

先生 そう、そのとおり! これをグラフにすると、以下のように描くことができるんだ。

生徒 黒板のように、x軸に平行なグラフになる!

先生 同じように、x=cのグラフを考えてみようか。一次関数をay+bx=cと表すこともあって、a=0、b=1を代入したときのグラフがx=cだ。例えばx=3とすると、どんなグラフが描ける?

生徒 関数の式「0×y+x=3」のyに適当な値(1~5)を代入すると、y=1のときは「0×1+x=3、x=3」で、y=2のときは「0×2+x=3、x=3」となって、どんな値を代入してもx=3になります!

先生 うん。それじゃあ、x=3のグラフは?

生徒 図のようになります!

先生 そう、正解! もうカンペキだね。それじゃあ、x軸、y軸を関数で表現すると、どうなる?

生徒 x軸はxの値に関係なくy=0だから「y=0」で、y軸はyの値に関係なくx=0だから「x=0」です。

先生 よし、OK!

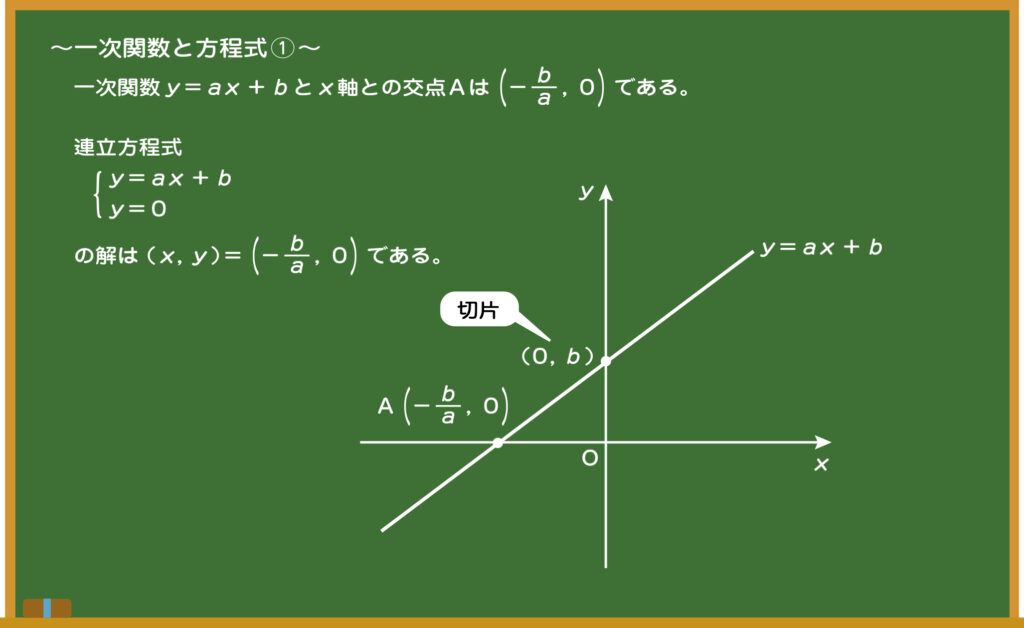

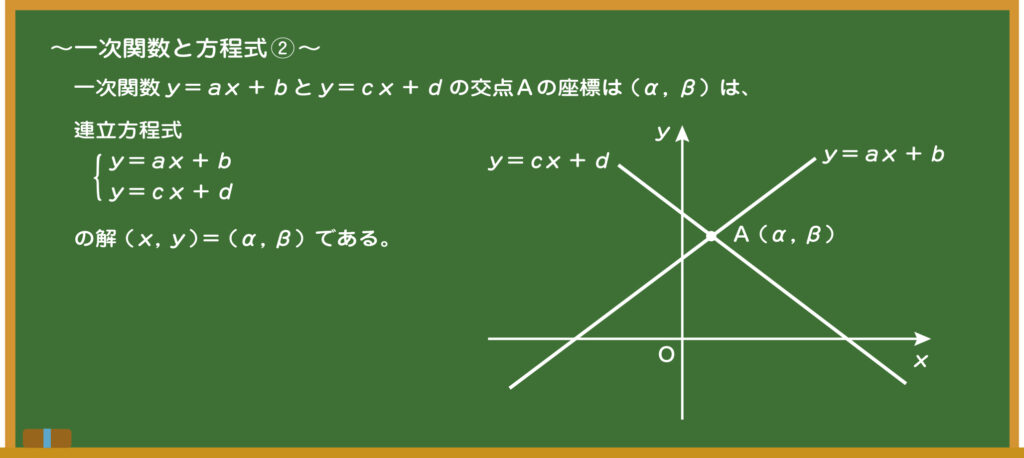

先生 さて、今度は一次関数と連立方程式の関係について考えてみよう。黒板の図をみて、何か気がつくことはあるかな?

生徒 一次関数とx軸の交点Aの座標と連立方程式の解が同じ値になっています。

先生 いい着眼点だね。実は、関数同士のグラフの交点は連立方程式の解と密接な関係があるんだ。

生徒 そうなんですね。でも、先生、y軸とグラフの交点はやらなくていいんですか?

先生 一次関数y=ax+bとy軸の交点は習ったはずだよ。

生徒 ???

先生 y軸を関数で表すと?

生徒 x=0です…… あっ、y=ax+bにx=0を代入するとy=bで、切片(0,b)だ!

先生 気がついたみたいだね。それじゃあ、練習問題で確認しようか。

練習問題

次の関数のグラフを描き、交点の座標を求めなさい。

(1)y=-x+2とx軸の交点A1、y軸の交点B1

(2)y=5x-3とx軸の交点A2、y軸の交点B2

答

(1)x軸との交点A1は「y=-x+2、y=0」からx=2となり、したがって、交点A1は(2,0)となる。

次に、y軸との交点B1は「y=-x+2、x=0」からy=2となり、したがって、交点B1は(0,2)となる。

(2)x軸との交点A2は「y=5x-3、y=0」からx=

となり、したがって、交点A2は(

,0)となる。

次に、y軸との交点B2は「y=5x-3、x=0」からy=-3となり、したがって、交点B2は(0,-3)となる。

先生 最後に、連立方程式の解と交点の関係について触れておこう。解はx軸、y軸との交点だけでなく、グラフ同士の交点とも関係があるんだ。

生徒 黒板に書いたように「連立方程式の解がグラフ同士の交点の座標になる」ということですよね?

先生 そう! よく理解しているね。もっと理解を深めるために練習問題に取り組んで今日は終わりにしよう。

生徒 はい、ありがとうございました!

練習問題

次の連立方程式のグラフを描き、交点の座標を求めなさい。

(1)y=2x-4とy=x+6の交点A

(2)y=3x+3とy=-

x+1の交点B

(3)y=x+2とy=x+4の交点C

答

(1)交点Aは以下の連立方程式を解いて求める。

y=2x-4……①

y=x+6……②

①-②から「0=x-10、x=10」となり、これを②に代入して「y=10+6=16」と求めることができる。

したがって、交点A(10,16)となる。

(2)交点Bは以下の連立方程式を解いて求める。

y=3x+3……③

y=-

x+1……④

③-④から「0=

x+2、x=-

」となり、これを④に代入して「y=-

×(-

)+1=

」と求めることができる。

したがって、交点B(-

,

)となる。

(3)交点Cは以下の連立方程式を解いて求める。

y=x+2……⑤

y=x+4……⑥

⑤-⑥から「0=0-2、0=2」となり、この連立方程式の解はない(不能)。

したがって、グラフからも交点(解)がないのがわかる。

講師/村山 慎一

関連記事

License

License

License

License

How to

How to

License

How to