Column

偉人たちの大発見【電気教育、言いたい放題18】

電気科教員の「はてしないグチ」

2025.07.25

第18言「きかせたい 山椒、アドリブ ダジャレかな」

最近の理系教育界のトレンドでは「STEM教育が大切だ」なんて言われている。

STEMとは科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、数学(Mathematics)の頭文字を組み合わせた造語だ。最近では芸術の「Art」を加えて「STEAM(スティーム)教育」にバージョンアップしたなんて話だ。

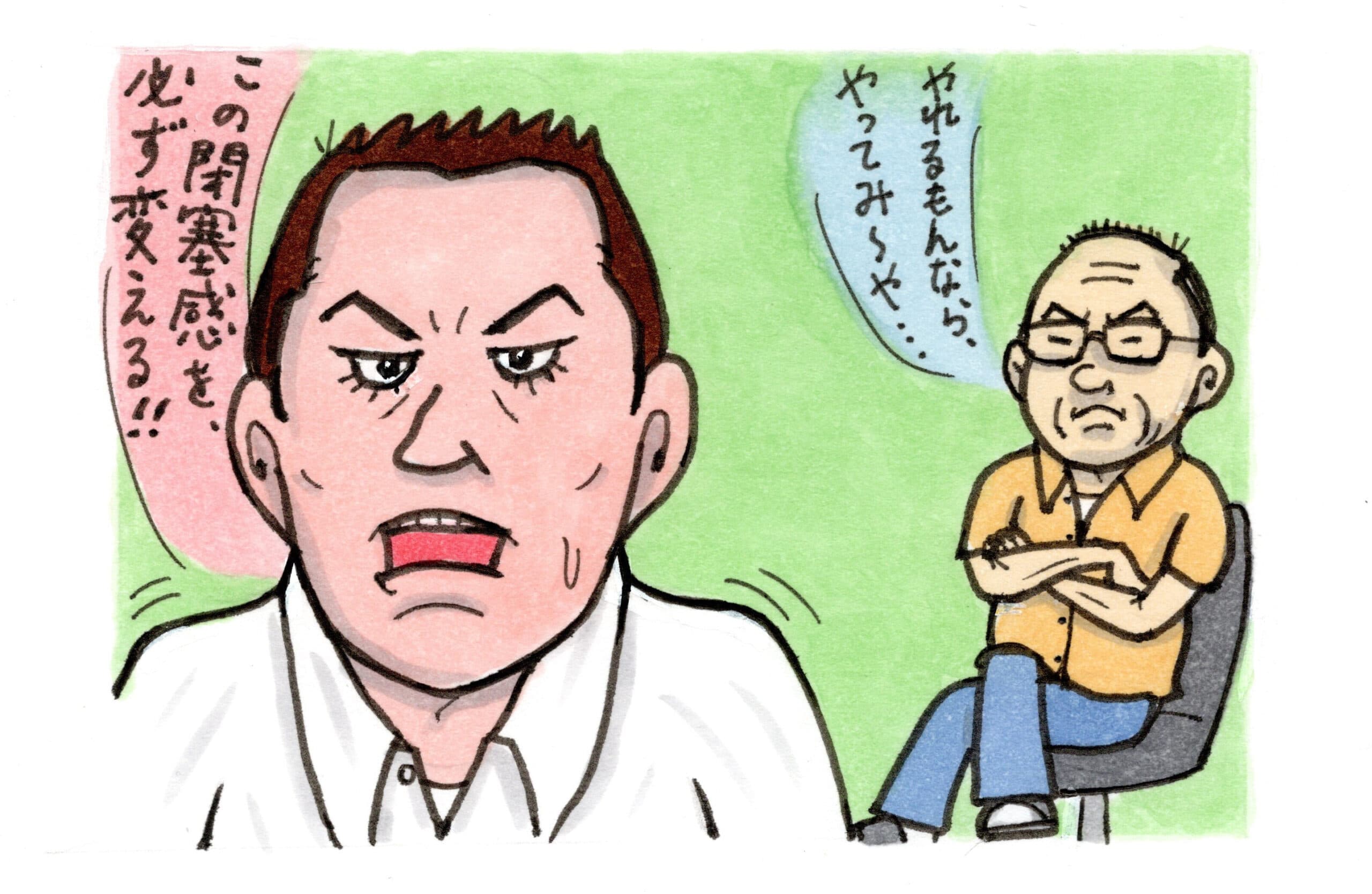

ある授業で「STEM教育、STEM教育って言うけど、冷静になって考えてみい。昔からやってるやろ。ある偉人はリンゴが木から落ちるのをみて有名な法則をつくった。現代では、便宜上、それを物理学と微分積分に分けているけど、もともと根っこは同じや」と言うと、「あっ、そういうことか!」という顔をした生徒がチラホラいる。

その反応をみて「わかっている生徒がいるな!」と心のなかでニンマリしてしまう。

それから、ときどき授業の合間に「一服の清涼剤」的な余談を入れるようにしている。

「探求活動を活発に! なんて言われているけど、そのテーマを常に考える必要がある。大昔、お風呂に足を突っ込んで、あふれるお湯に「あっ!」と閃いた偉人がいる」

「自身の研究テーマに没頭し、明け方、夢から覚めるときに閃いて、ノーベル賞を手にした」

「探求の時間になって「さあ、考えよう!」じゃ、遅いんじゃ!」

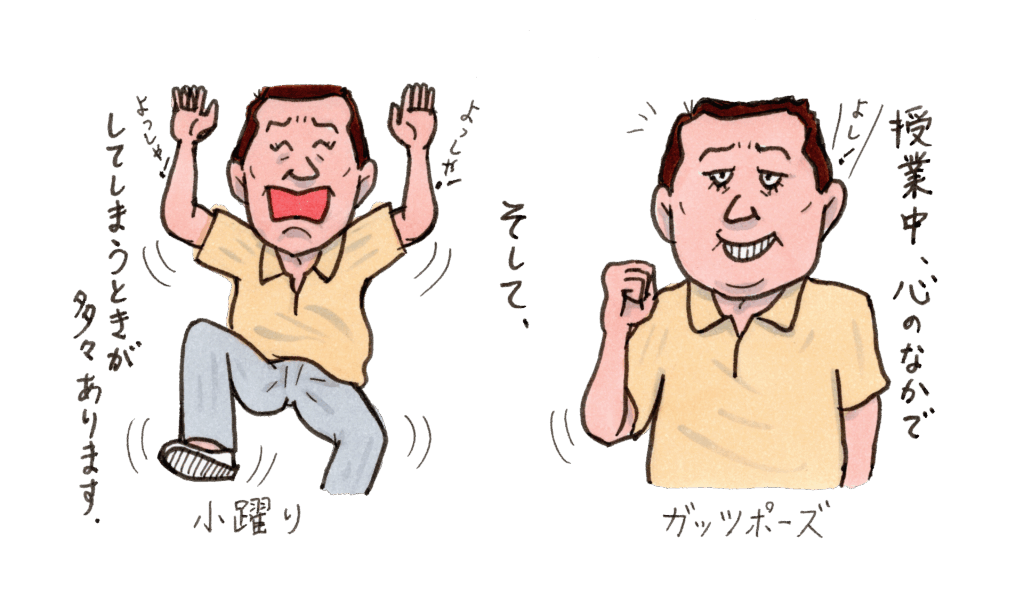

そのたびに「なるほどなぁ~」という表情をする生徒がチラホラ。この生徒たちは、しっかり基礎知識を理解しているなと、今度は心のなかでガッツポーズをしてしまう。

筆者の授業の特徴として、流れによってはトンデモナイ方向へ脱線してギャグ満載の内容になるときがあるが、このような場合ほど「スパイス」として、ちょっとした知識を盛り込んでピリリと締めるようにしている。

ある電気基礎(現在は電気回路)の授業の冒頭で、計算問題の小テストを行った。

「この2問のうち、どれか1問を出題する。少し見直す時間をとるよ」

数分が経過して「どう?」に、全員が「まだまだ!」の返答。さらに数分後も同じだった。

そこで、かくれんぼのように「もぉ~い~いかい?」と声をかけると、クラスで一番のヤンチャな生徒が「まぁ~だだよ!」の返事。

「これはこれは、ノリのいい返事を、ありがとうございます」と返すと、一瞬にして教室は爆笑に包まれた。

小テストが終わり、解答用紙を回収したあと、アドリブで模範解答を解説した。

「この問題だと、この公式を使うよ。それぞれの文字式に数値を代入して、それから約分すると答が出てくるよね。正解しても、しなくても、これが脳にいいんだよ。脳科学者の「アハ体験」と同じ効果かもしれないな」と言うと、またまた「そういうことか!」という表情をした生徒がチラホラ。もう、心のなかで小躍りだ。

この小テストは、頭脳明晰な生徒もヤンチャな生徒も、抜群のリアクションを返してくれて、筆者にとっても手応え十分な時間だった。

よく授業のターゲットを、どこに絞ったらいいかわからないなんて声を耳にするが、筆者の場合は自然体に構えて、そのシーンに応じた「現場合わせ」で対応している。そして、このような脱線は、広い意味で教育的な効果があるとも思っている。

筆者は密かに考えていることだが、さて、どうなんでしょう。ただ、生徒たちに「STEMA(ステマ)教育」だけはしないようにします(なんのこっちゃ~)。

プロフィール

今出川 裕樹(いまでがわ・ひろき)

1960年生まれ。大学卒業後、電気科の教員として工業高校に勤務。時事問題をぶっこみながらポイントを説明するユニークな授業を展開。その軽妙なトークは、爆笑のうずを巻き起こしつつ、内容を理解できるということで生徒に絶大な支持を得ている。50歳を前に電験三種に合格し、現在、二種に向けて鋭意勉強中。