Management

パワハラを学ぶ【コンプライアンス入門 第16回】

現場で役立つ!

2025.06.18

第16回

パワーハラスメント

パワハラとは

ハラスメントのうち、建設業で最も発生しやすいものがパワハラだ。元来、建設業は気性が荒く、パワハラが起きやすい業界である。

一方、パワハラが起きたときにも「パワハラと業務上の指導との線引きが難しい」「事実確認が困難」「被害者が嫌がっていることを加害者に理解させることが難しい」「上司と部下の深いコミュニケーションがとれなくなる」といった理由により、あいまいになっていることが多い。その結果、若手の技術者や技能者が退社している事例が多発している。

また、加害者である上司側が被害者である部下に訴えられ、訴訟問題などに発展して退社するケースもある。

会社として、いずれも大きな損害である。そのためパワハラを早期に発見し、未然に防止することが必要になる。

(1)「指揮命令関係」を逸脱しない

上司が部下に対して指導ということで少しきつく、難しいと感じる仕事を担当させることがある。そのとき、部下は「なぜ、こんなムリな仕事を上司は押しつけるのか」と思うかもしれないが、振り返ってみると、それは上司が自分のことを考えたうえでの対応だったということがわかる。

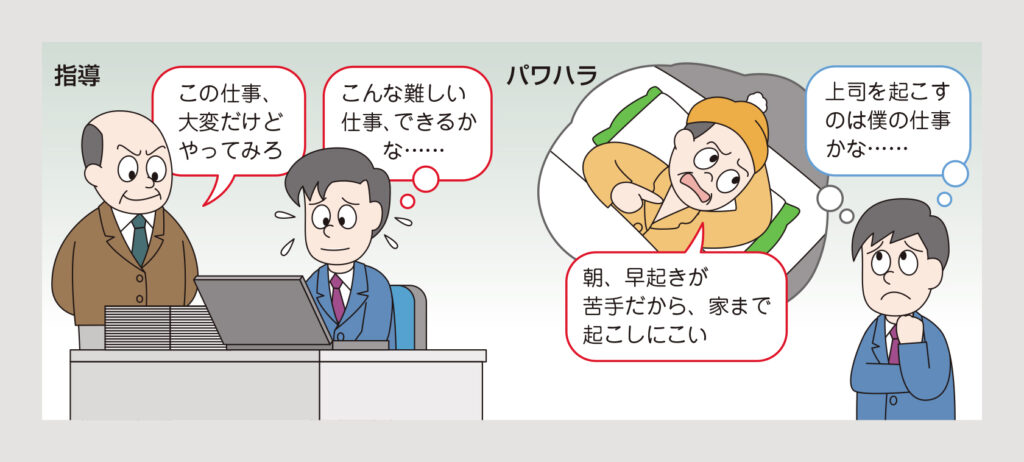

しかし、あくまでも「指揮命令関係」上のことだ。それを逸脱して「指導」してはいけない。上司が指示命令関係の範囲と、そこから逸脱する範囲の境界線を正しく理解しないで「上司だから何をやっても(言っても)許される」「自分の若いときは当たり前だった」などと誤った認識で部下に接したり、指揮命令を行ったりしたとき、パワハラが起きる(図1)。

(2)どのような行為(言動)がパワハラとなるのか

指揮命令かパワハラかの境界線は、上司の指導や注意、叱責などの言動が「職務と関係のあるものか」「業務上、必要性のあるものか」ということだ。

例えば、部下のプライベートに口を出すことは、職務と直接的な関係がないためパワハラに該当する可能性が大きい。

あるいは「部下を無視する」「仕事を任せない」「会議に呼ばない」といった行為は業務上で必要なことではなく、明らかにパワハラに該当する。

(3)パワハラのタイプ

①攻撃型

・些細なミスを執拗に非難する。

・わざと苦手な仕事を任せたり、仕事上の失敗を誘ったりして、本人の評価を故意に低くする。

・机をたたいたり、モノを投げたりして恐怖心を抱かせる。

②強要型

・意見の合わない(反論した)部下を別の部署に異動させる。

・飲み会への参加を強制する。

・送迎や買いものなどの私用を強要する。

・自宅まで起こしにこさせる。

③否定型

・ほかの社員の前で「人間のクズ」など、相手の人格を否定する暴言で叱責する。

・無視をする。

・仲間外れにする。

④妨害型

・意図的に悪意を持って昇進、昇給を妨害する。

・正当な理由を装って仕事を取り上げ、何もさせない。

・相手の評判を落とすような悪口やウワサを言いふらす。

パワハラから身を守る

パワハラは犯罪行為である。被害者は何よりも自分の身を守ることを考え、黙認せず、早めに相談窓口などで話すことが重要だ。

また、意識をしないでパワハラを行ってしまったことで加害者になるケースもあるだろう。その場合、訴訟から身を守る必要がある。自分の行動がパワハラかどうかを客観的に判断し、行動を見直すことが求められる(図2)。

(1)補償

パワハラ被害者が退職せざるを得ない状況に追い込まれてしまった場合、「特定受給資格者」(雇用保険法第23条第3項第2号)が適用され、雇用保険法上の失業給付を受けることができる。

パワハラ加害者は、その状況にもよるが、失業給付が受けられないケースもある。

(2)パワハラの立証方法

パワハラの立証には以下の項目に留意する必要がある。

・「いつ」「どこで」「だれに」「どのようなパワハラ行為を受けたのか」といったことをメモやボイスレコーダーで記録。

・パワハラに遭っていたという事実を証明してくれる第三者の確保。

・パワハラによるストレスが原因で心身に何らかの症状が現れた場合は、専門の医療機関を受診して診断書をもらう。

(3)刑事上の責任追及をする場合

前述した証拠をそろえて所轄の警察署に告訴状を提出する。

このときのポイントは「処罰感情」を明確に示すこと。処罰感情が伴わない申告は、法律上では「被害届」で終わってしまう。加害者を法律で裁きたいのであれば、あくまでも告訴状として提出することが必須である。

(4)民事上の責任追及をする場合

相手に「内容証明」を送って話し合いの場を設けたり、裁判を起こしたりすることになる。精神的損害に対する慰謝料や治療費、パワハラで会社を休んでいた間の給料などを「損害賠償」として請求することができる。

パワハラ加害者は、このような刑事上、民事上の問題になる前に、相談窓口や被害者と話をすることが必要である。

プロフィール

降籏 達生(ふるはた・たつお)

兵庫県出身。映画「黒部の太陽」で建設業に魅せられ、大学卒業後、大手ゼネコンに入社。社会インフラの工事に従事する。1995年には阪神・淡路大震災で故郷の崩壊に直面し、建設業界の変革を目指して独立。1998年にハタ コンサルタント株式会社を設立し、代表として建設業界の革新、技術者の育成、建設会社の業績アップに情熱を注いでいる。

関連記事

Management

Management

Management

Management

Management

Management

Management