License

感知器種別による設置基準を理解する【消防設備士甲種第4類講座】第10回

これを押さえて!

2025.10.15

第10回

自動火災報知設備の設置(2)

今回は、前回に続いて防火対象物に自動火災報知設備を設置するときに必要な設置基準関連の「感知器種別の設置」について解説します。

スポット型の熱感知器

(1)スポット型の熱感知器の設置

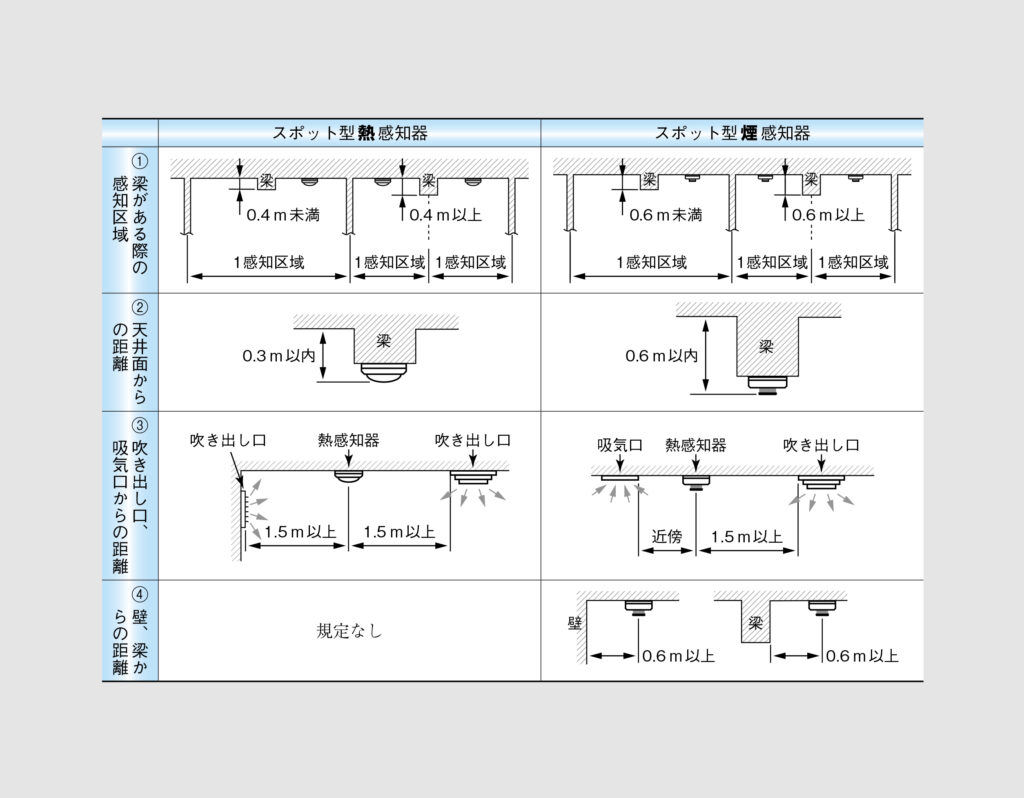

スポット型の熱感知器(差動式スポット型感知器、定温式スポット型感知器、補償式スポット型感知器)は以下の基準で設置します(図1)。

①梁がある感知区域については、梁の張り出しが0.4m以上の場合、別の感知区域として設定します。

②取付け面から感知器の下端までの距離は取付け面の下方0.3m以内(感知器も含めた高さ)に設置します。

③換気口などの空気の吹き出し口の端から感知器までは1.5m以上離れた位置に設置します。

(2)定温式スポット型感知器の設置

スポット型の熱感知器のうち、定温式スポット型感知器(補償式スポット型を含む)は正常時における最高周囲温度が感知器の公称作動温度より20℃以上低い場所に設置します。

スポット型の煙感知器

(1)スポット型の煙感知器の設置

スポット型の煙感知器(光電式スポット型感知器、イオン化式スポット型感知器)は以下の基準で設置します(図1)。

①梁がある感知区域については、梁の張り出しが0.6m以上の場合、別の感知区域として設定します。

②取付け面から感知器の下端までの距離は、取付け面の下方0.6m以内(感知器も含めた高さ)に設置します。

③換気口などの空気の吹き出し口の端から感知器までは1.5m以上離れた位置に設置します。また、天井付近に吸気口がある場合は吸気口付近に設置します。

④壁または梁から0.6m以上離れた位置に設置します(熱スポット型感知器については、壁または梁からの距離は規定されていません)。

⑤天井が低い(2.3m未満)居室、または狭い居室(40m2未満)にあっては、出入り口付近に設けます。

(2)廊下、通路への煙感知器の設置

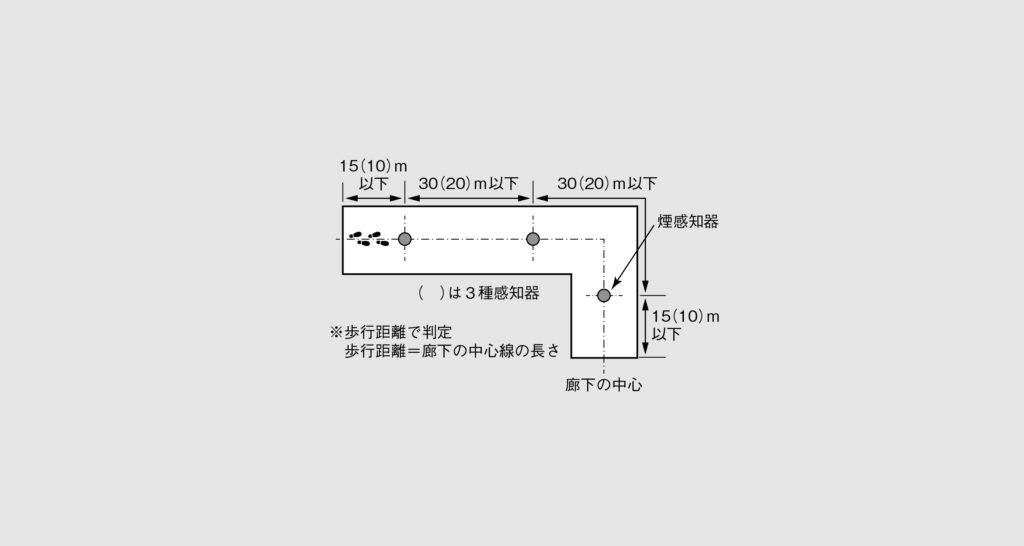

廊下および通路にスポット型の煙感知器を設置する場合、面積ではなく、歩行距離によって設置します。

①歩行距離(廊下、通路の中心線の長さ)30m以下(3種は20m以下)について1個以上を廊下、通路の中心に設置します。廊下の端部は15m以下(3種の場合は10m以下)となるように設置します(図2)。

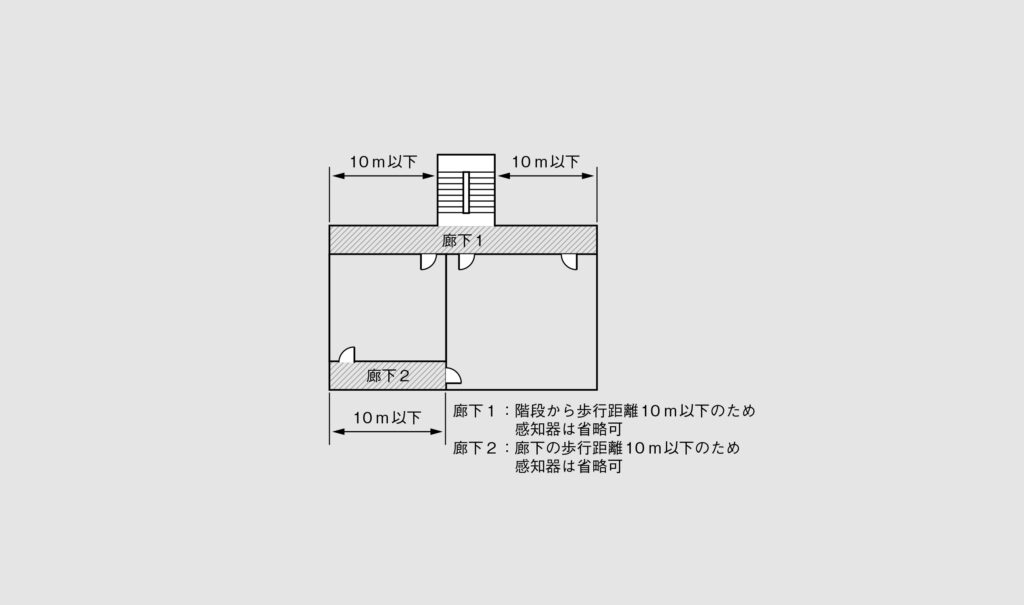

②10m以下の廊下や、階段から廊下および通路までの歩行距離が10m以下の場合は煙感知器の設置を省略することができます(図3)。

(3)たて穴区画への煙感知器の設置

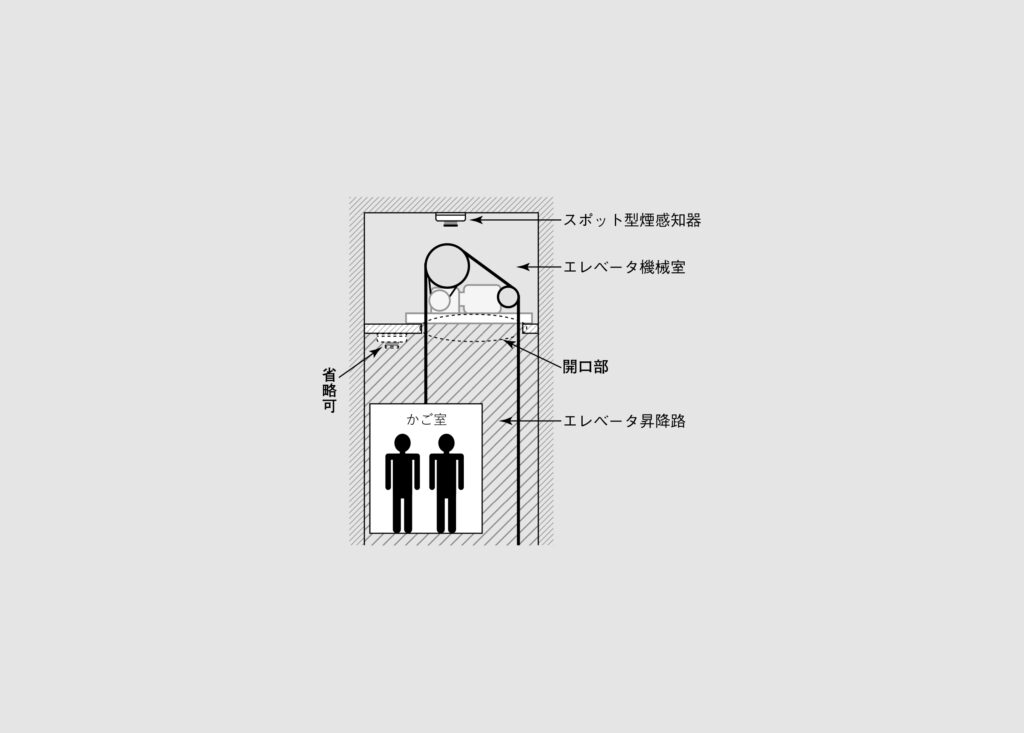

①エレベータの昇降路、パイプダクトなどのたて穴区画(階段以外)にスポット型の煙感知器を設ける場合、高さに関係なく、最頂部に設けます(図4)。

②エレベータにあっては、昇降路の上部に開口部がある場合は機械室の天井面に煙感知器を設置すれば、当該開口部の面積に関係なく、昇降路の最頂部への煙感知器の設置を省略できます。

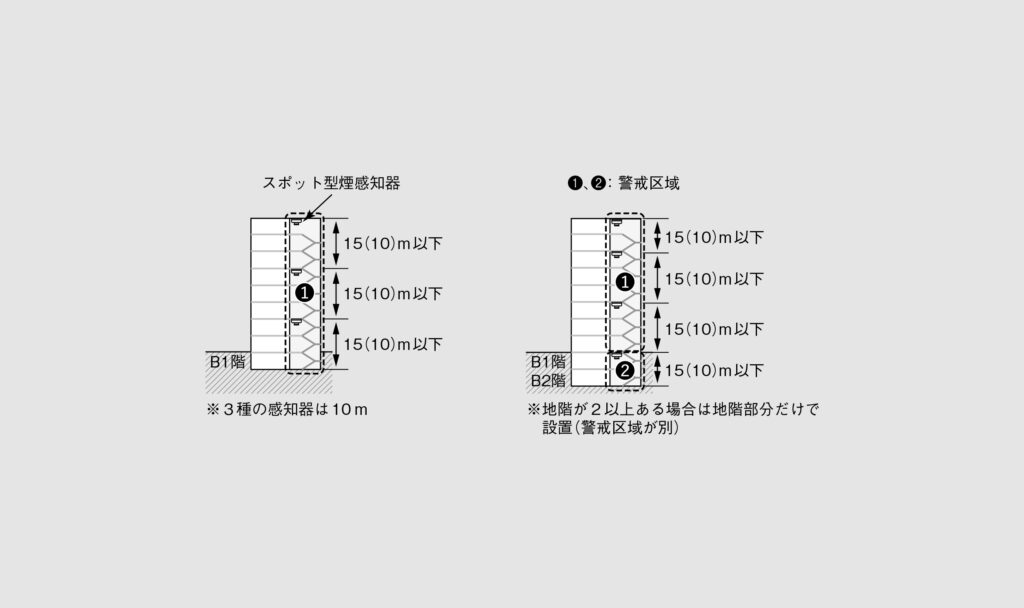

(4)階段、傾斜路への煙感知器の設置

①階段および傾斜路に煙感知器を設ける場合は、垂直距離15m以下(3種は10m)につき1個以上を、室内に面する部分または上階の床の下面に設けます。ただし、地階が2以上ある場合は警戒区域が別となることから(第9回「警戒区域の設定」を参照)、地階の部分を別にして設置しなければなりません(図5)。

②特定1階段等防火対象物の場合に限り、垂直距離7.5m以下(3種感知器は設置不可)につき、1個以上の設置が必要です。

差動式分布型感知器

差動式分布型感知器は広範囲の熱効果の累積による熱の発生を検知するものです。この特性を考慮した設置方法が定められています。

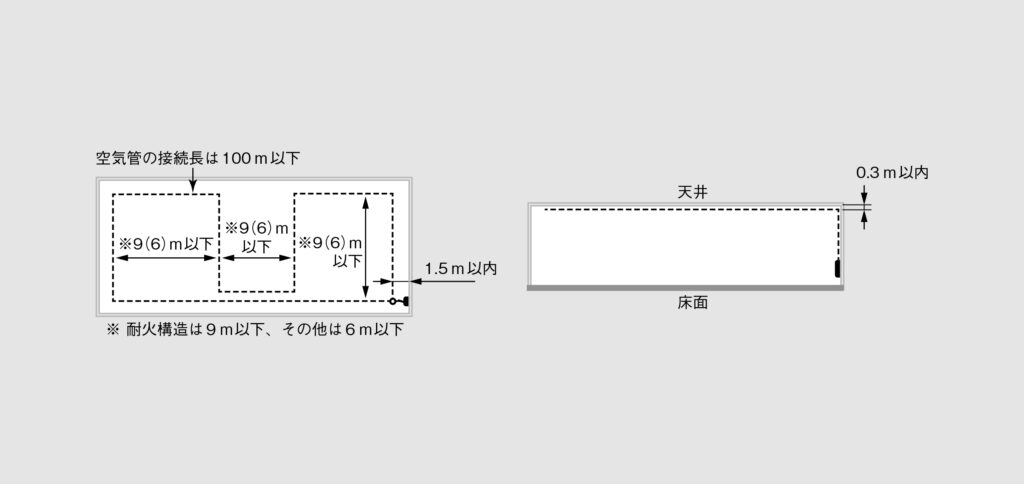

スポット型感知器と異なり、感知区域の面積や歩行距離などではなく、天井部分に張る空気管の長さ、相対する空気管間の距離などにより設置基準が決まっています。差動式分布型感知器(空気管式)は次の基準に従って設置します(図6)。

①梁がある感知区域については、梁の張り出しが0.6m以上の場合、別の感知区域として設定します。

②空気管は取付け面の下方0.3m以内、取付け面の各辺から1.5m以内の位置に設けます。

③相対する空気管の相互間隔は、耐火構造とした防火対象物では9m以下、耐火構造以外の防火対象物には6m以下となるように設置します(これ以外に設置できる条件がありますが、別の機会に解説します)。

④空気管の接続長(検出部に接続する空気管の最大長さ。引き込み部分、間仕切り貫通部分、配管保護部分などを含む)は1の検出部につき、最大で100m以下です。また、空気管は途中での分岐接続はできません。

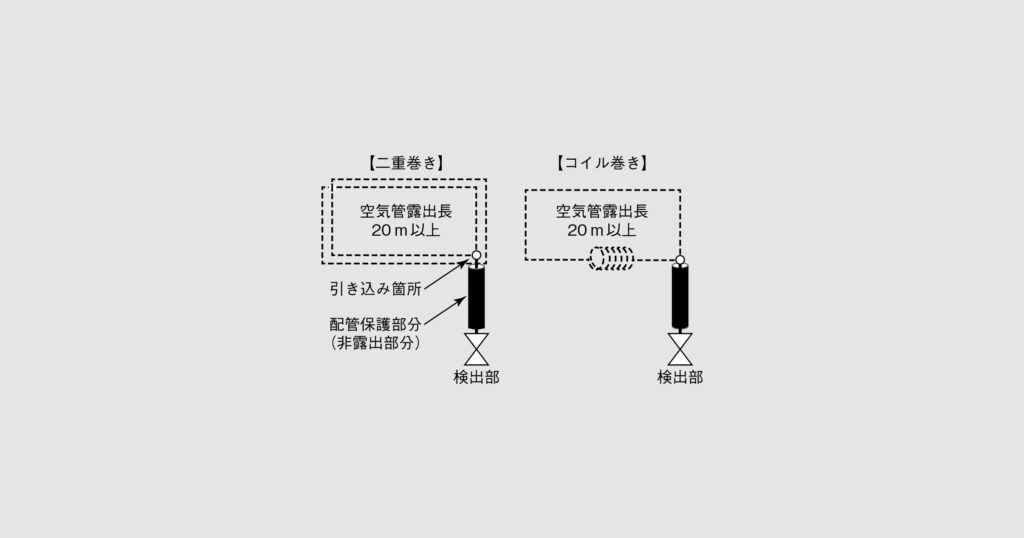

⑤空気管の露出部分は1の感知区域(壁または0.6m以上の梁などで囲われた部分)ごとに20m以上として、露出長(火災時の熱の感知に有効な部分の長さ。配管保護部分などは除く)が20mに満たない場合は二重巻き、またはコイル巻きにより20m以上の露出を確保しなければなりません(図7)。

光電式分離型感知器

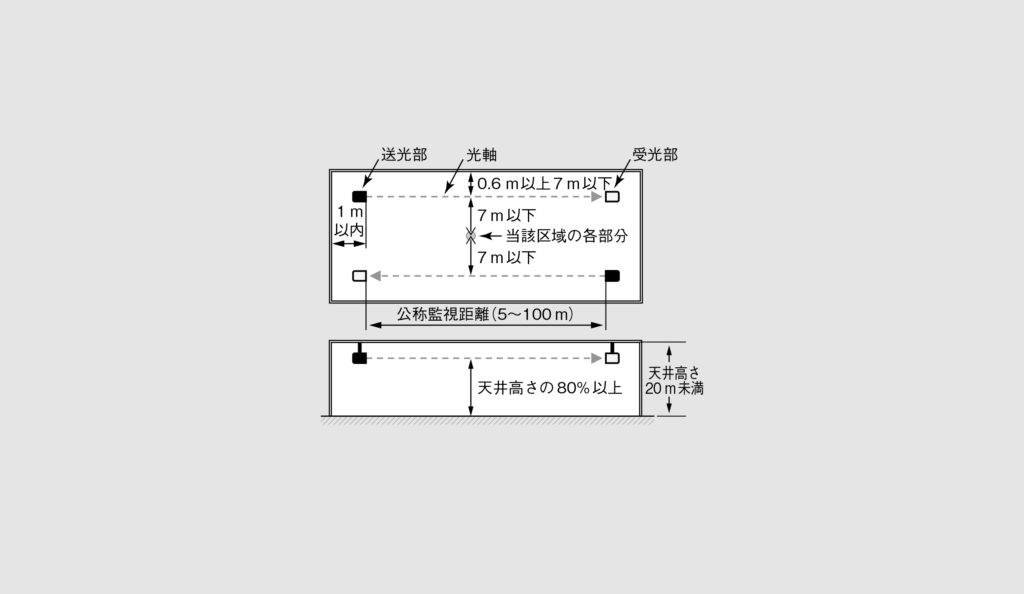

光電式分離型感知器は広範囲にわたって火災による煙の発生を検知するものです。これらの特性を考慮した設置方法が定められています(図8)。

①当該区域の各部分から1の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心を結ぶ線)までの水平距離が7m以下となるように設けます。

②光軸が並行する壁から0.6m以上離れた位置となるように設けます。

③感知器の送光部および受光部は、その背面から1m以内の位置に設けます。

④感知器を設置する区域の天井などの高さが20m未満の場所に設けます(ただし、15m以上20m未満の場所に設けるものは1種)。

⑤感知器の光軸の高さは、天井などの高さの80%以上となるように設けます。

⑥感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離(送光部と受光部の間の距離で、5mから100mまで5m刻み)の範囲内となるように設けます(光軸の長さは感知器のレンズ面間の距離)。

⑦受光面が日光を受けないように設けます。

炎感知器

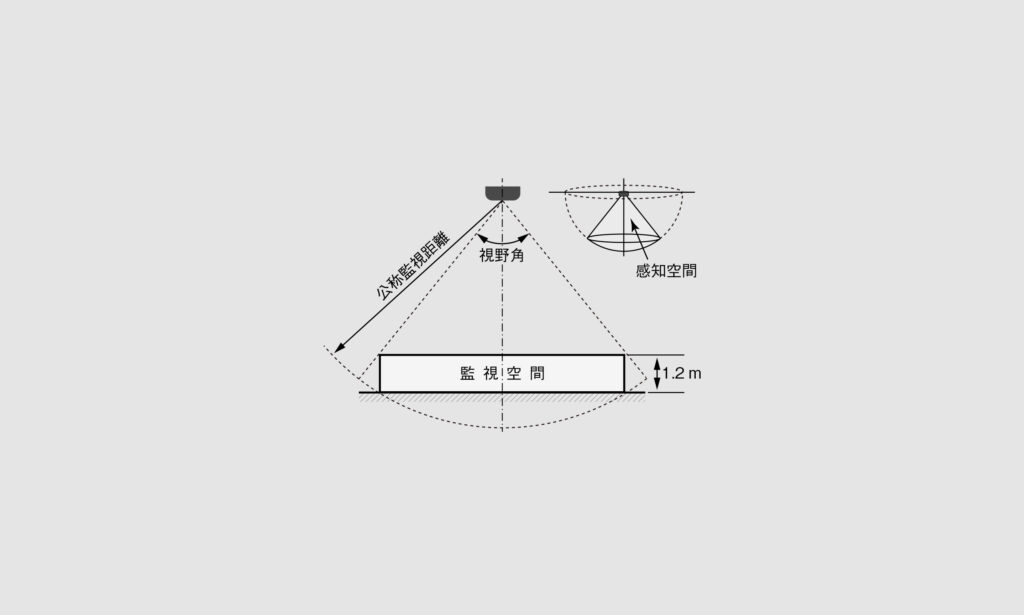

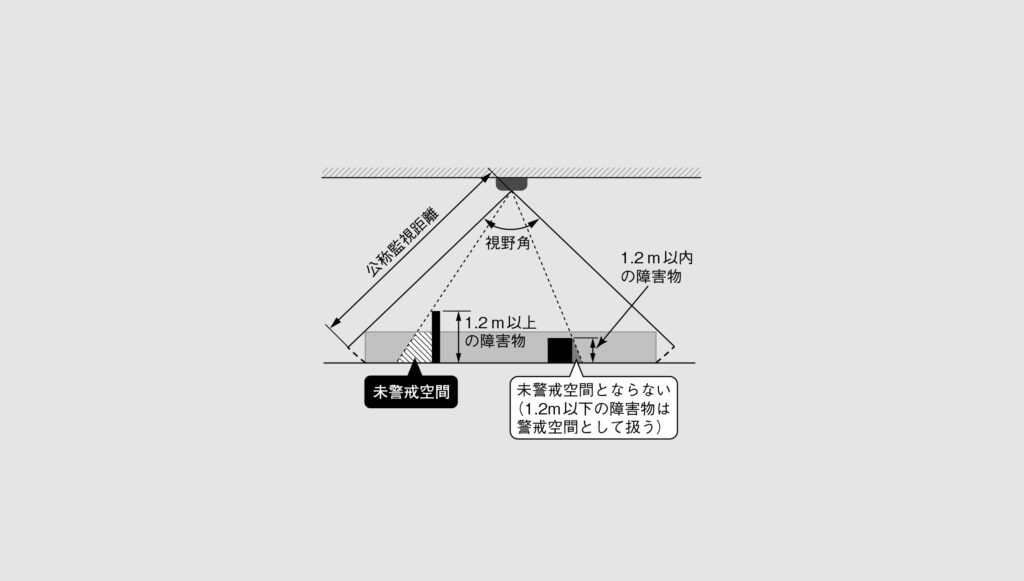

炎感知器は一局所において火災による炎の発生(紫外線、赤外線)を検知します。炎感知器には屋内型、屋外型、道路型があります。以下は屋内型の基準です(図9)。

①天井または壁などに設置します。

②他のスポット型感知器と異なり、感知面積などではなく、機器ごとに設定された視野角と公称監視距離により感知空間が設定されます。

③床面からの高さが1.2mまでの空間(監視空間)が視野角と公称監視距離の範囲内となるように設置します。床に置かれた1.2m以上の障害物(パーテーション、機械類など)が監視の障害(未警戒)とならないように設置します(図10)。未警戒となった場合は感知器を追加で設置します。

④日光の影響を受けない位置に設けます。ただし、感知障害が生じないように遮光板などを設けた場合には設置可能です。

練習問題

例題1 警戒区域の設定として、誤っているものはどれか(たて穴区画は除く)。

①主要な出入り口から見通せる床面積900m2の体育館アリーナを1の警戒区域とした。

②光電式分離型感知器を設置した辺の長さ60m×10mの倉庫部分を1の警戒区域とした。

③各階の床面積が300m2の2階層を合わせて1の警戒区域とした。

④1階層の床面積550m2の店舗を1の警戒区域とした。

解説

①:主要な出入り口から見通せる場合は1000m2まで1の警戒区域とすることができます。

②:光電式分離型感知器を設置する場合の一辺の長さは100mまで可能です。

③:2の階を1の警戒区域にできるのは合わせて500m2以下の場合です。

④:原則どおり、600m2以下なので1の警戒区域で正しい。

したがって、③が誤りです。

答え:③

例題2 梁を壁とみなして感知区域を設定する際の「感知器」と「梁の高さ」の組み合わせとして誤っているものはどれか。

①光電式スポット型感知器 0.6m

②差動式スポット型感知器 0.6m

③差動式分布型感知器 0.6m

④定温式スポット型感知器 0.4m

解説

スポット型の熱感知器は定温式、差動式とも0.4m以上で壁とみなします。熱感知器でも差動分布型は0.6mです。

したがって、②が誤りです。

答え:②

例題3 次の面積の防火対象物に設置する受信機として誤っているものはどれか。

①延べ面積150m2にP型3級受信機

②延べ面積1000m2にP型1級受信機

③延べ面積500m2にP型2級1回線受信機

④延べ面積1000m2にP型2級受信機

解説

P型3級受信機、P型2級1回線受信機には回線数と別に面積での制限があります。

P型3級は150 m2以下、P型2級1回線は350m2以下です。

したがって、③が誤りです。

答え:③

例題4 次の文章の【 】内にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものはどれか。

「2種の光電式スポット型感知器を廊下に歩行距離【A】mにつき1個以上、階段にあっては垂直方向【B】mにつき1個以上設ける。

【A】 【B】

①15m 15m

②20m 20m

③30m 15m

④30m 20m

解説

廊下の歩行距離は廊下、通路の中心線に沿った距離です。階段については15mに1個以上設置します。ただし、地階2階以上は15mに含まれる場合であっても地下部分は別に設置します。これは地階2階以上を別の警戒区域とするためです。

したがって、③が正解です。

答え:③

例題5 感知器の取付け面の高さに応じた設置について、正しいものはどれか。

①差動式スポット型感知器(2種)を12mの高さに設置した。

②光電式スポット型感知器(1種)を18mの高さに設置した。

③差動式分布型感知器(1種)を15mの高さに設置した。

④光電式分離型感知器(2種)を18mの高さに設置した。

解説

熱スポット型感知器は、どれも8m未満しか設置できません。差動式分布型感知器は15m未満です。光電式分離型感知器は20m未満まで設置できるのは1種で、2種は15m未満です。

したがって、②が正解です。

答え:②

例題6 差動式スポット型感知器の取付け位置について、正しいものはどれか。

①壁から0.6m以上離れた位置に取付けること。

②天井付近の吸気口付近に取付けること。

③感知器の下端が取付け面の下方0.6m以内の位置に取付けること。

④換気口などの吹き出し口から1.5m以上離れた位置に取付けること。

解説

①、②、③は煙感知器の取付け位置の記述です。スポット型熱感知器には①、②の規定はありません。スポット型熱感知器の設置は天井から下方0.3m以内なので③は誤りです。

したがって、④が正解です。

答え:④

例題7 正常時における最高周囲温度が40℃の場所に設置する定温式スポット型感知器の公称作動温度として最低値はどれか。

①55℃

②60℃

③65℃

④70℃

解説

定温式スポット型感知器(補償式スポット型を含む)は、正常時における最高周囲温度が感知器の公称作動温度より20℃以上低い場所に設置します。

したがって、②が正解です。

答え:②

例題8 2種の光電式スポット型感知器を取付け面の高さ4m未満、床面積350m2の感知区域に設置する場合、最低必要個数はどれか。

①2個

②3個

③4個

④5個

解説

煙スポット型感知器2種では、取付け高さ4m未満の感知面積は150m2です。

よって「350 m2÷150 m2≒2.33」となり、切り上げて3個となります。感知面積の表では感知器の取付け面の高さが○○m未満であることに注意してください。

したがって、②が正解です。

答え:②

文/川野 泰幸

関連記事

License

License

License

License

License

License

Topics

License