License

社会環境管理技術分野のキーワードを詳細解説!【技術士のHOTワードWeb 第10回】

「総合技術監理部門」の合格につながる

2025.03.07

第10回

グリーンインフラ、Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災)、環境会計、バイオエコノミー

技術士における21の技術部門のなかで、一線を画すカテゴリーである総合技術監理部門。時々刻々と変化する最新テクノロジーの知識を吸収する専門性だけでなく、さまざまな分野を総合的に判断できるマネジメント能力も求められる。まさに、スキルアップのために取得する部門だ。

本連載は、総合技術監理部門の試験に必要な「キーワード集」(文部科学省が公表)のなかから、HOTなキーワードを徹底解説するものである。今回は、前回に続いて社会環境管理技術分野から4つのキーワードを取り上げる。

【OhmshaOnlineで販売中!】

令和6年度(2024年度)技術士第一次試験「基礎・適性科目」模範解答PDF

詳細は▶こちらから

(1)グリーンインフラ

グリーンインフラ(グリーンインフラストラクチャー、Green Infrastructure)は総監キーワード集2024で追加されたキーワードである。これをグリーンインフラ研究会は「自然が持つ多様な機能を賢く利用することで、持続可能な社会と経済に寄与するインフラや土地利用計画」と定義することを提案している。グリーンインフラには自然が持つ多様な機能を活用する程度に応じて、ハイブリッドインフラから生態系インフラまでが幅広く含まれる。

筆者と縁の深い江戸川区は東京23区で最も公園面積が広く(約777万m2)、区民一人あたり約10 m2の公園面積も23区で1位である。同区のインフラの一部をグリーンインフラ・スペクトラムに位置づけてみた(図1)。

①多様なインフラ

日本には手つかずの自然(生態系インフラ)から、自然からかけ離れた人工構造物(グレーインフラ)まで、さまざまなインフラがある。表1にインフラ関連用語を挙げる。

②グリーンインフラの必要性

近年、都市化の進展とともに自然環境が失われることで、表2に示すような問題が生じ、それを解決する必要がある。

これらの問題を解決するために、従来のコンクリート中心のインフラ整備から、自然と共生するような新たなインフラ整備が必要とされている。

③グリーンインフラの具体例

国土交通省、グリーンインフラ研究会などから、表3に示すような具体例が発表されている。

グリーンインフラ研究会の2つの書籍(「決定版! グリーンインフラ」と「実践版! グリーンインフラ」)には、表4に示す118件の具体例が紹介されている。

また、国土交通省は2021年以降、毎年、グリーンインフラ大賞を発表している。そのなかで2024年度までの国土交通大臣賞の受賞案件名を表5に示す。

④グリーンインフラのメリット

グリーンインフラを実施する主なメリットを表6に示す。

⑤グリーンインフラの課題

従来のインフラに比べて、グリーンインフラの整備には初期費用が多くかかる場合がある。また、長期的な維持管理が必要である。

しかし、グリーンインフラは住民の愛着が得られやすいという特徴があり、地域住民などが維持管理に参加しやすい仕組みや制度の整備が重要になってくる。

なお、グリーンインフラは総監問題R6Ⅰ-1-37で出題されている。その選択肢のひとつとして「環境負荷低減効果が認められる建設手段(資機材、建設機械、工法)を用いて整備されるインフラをグリーンインフラという」と記述されているが、建設手段ではないので不適切な内容となっている。

グリーンインフラは自然と共生する持続可能な社会の実現に向けて、重要な役割を果たすことが期待されている。今後は多様なステークホルダーが連携し、よりいっそうの推進が求められる。技術者はグリーンインフラの計画や建設を技術面で推進するとともに、地域住民としても参画して環境改善に寄与していきたい。

(2)Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災)

Eco-DRRとは「Ecosystem-based Disaster Risk Reduction」の略で、日本語では「生態系を活用した防災・減災」に対する取り組みである。総監キーワード集2024で追加されたキーワードで、「Ecosystem」は生態系のことである。

近年、気候変動の影響により、ますます自然災害が激甚化し、頻発するようになってきた。このような状況下、従来のコンクリートなどのハードなインフラ整備だけでは災害リスクを十分に低減できないことが明らかになっている。

そこで、自然の持つ力を最大限に活用し、より持続可能でレジリエントな社会を築くためにEco-DRRが注目されている。

「自然」という言葉は、明治時代末期に西洋の「Nature」の訳語として採用したことに由来している。「自然(じねん)」は仏教的な思想である「無為自然」に起源を持ち、「自ずから然(しか)らしむ」「あるがままの状態」を意味する。

なぜ、明治時代末期まで「自然」という言葉がなかったか、筆者は、日本においては人間も自然の一部であり、人間が自然を支配したり、征服したりするという考えがなかったからではないかと推察する。仏教には環境と、主体である生命を持つもの(衆生)は不可分な関係である「依正不二(依報とは、衆生が生を営むためのよりどころとなる環境、国土を指し、正報とは生を営む主体である衆生を指す)」という考えがある。

筆者の幼少期の父との思い出に「自然薯掘り」がある。父は自然薯を掘ったあと、ツルのついた芋の上部を土に埋め戻していた。

①Eco-DRRのメリット

Eco-DRRのメリットを表7に示す。

②Eco-DRRによる防災・減災の実施例

生態系が持つ多様な機能を生かした災害リスク軽減効果の例を表8に挙げる。また、Eco-DRRによる防災・減災の実施例を表9に示す。

なお、総監問題R6Ⅰ-1-37では「生態系の保全・再生を通じて防災・減災や生物多様性を含めた地域の課題を複合的に解決しようとする考え方をEco-DRRといい、自然と触れ合う場の提供やエコツーリズムの実施など幅広い社会・経済効果が期待できる」と出題されている。

Eco-DRRは自然と共生しながら災害リスクを軽減するという画期的な考え方であり、グリーンインフラの考え方の1つといえる。技術士の21部門をはじめ、たくさんの専門家や住民が協力して取り組むことが大切である。100年後も住みやすい地球にするために、技術者および研究者は先駆者の気概で取り組みたい。

(3)環境会計

環境省は「環境会計とは、企業が持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストと、その活用により得られた効果を認識し、可能な限り定量的(貨幣単位、または物量単位)に測定し、伝達する仕組みである」と定義している。最初の総監キーワード集2019から収録されている。

日本においては1999年が「環境会計元年」と呼ばれ、環境省が「環境保全コストの把握及び公表に関するガイドライン(中間とりまとめ)」を発行したことが契機となっている。このころは図2の左側に示す企業等の内部機能としての環境会計であったが、四半世紀が経過した現在は右側のように広くなり、社会を情報の受け手としたESG(環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったもので、企業の持続可能性を評価する指標)のなかに位置づけられることが多い。

なお、総監問題R6Ⅰ-1-39では「環境会計は、事業活動における環境保全のためのコストと効果を可能な限り定量的に測定し、伝達する仕組みであり、経営管理ツールとしての役割と環境に配慮した事業活動に対する適切な評価に結びつく役割が期待されている」と出題されている。

環境会計と類似する手法としてサステナビリティ会計がある。これは企業が環境、社会、経済の3つの側面(トリプルボトムライン)において、持続可能な発展に貢献するための取り組みを数値化し、その成果を評価するための会計手法である。

従来の財務会計が主に経済的な側面に焦点をあてていたのに対し、環境会計とサステナビリティ会計は環境負荷や社会貢献といった非財務的な側面も考慮することで、より包括的な企業評価を可能にする。これらは企業が持続可能な社会の実現に貢献するために不可欠なツールであり、技術者および技術部門と財務部門が協力して、待ったなしの環境問題解決と環境改善に向けて取り組んでいきたい。

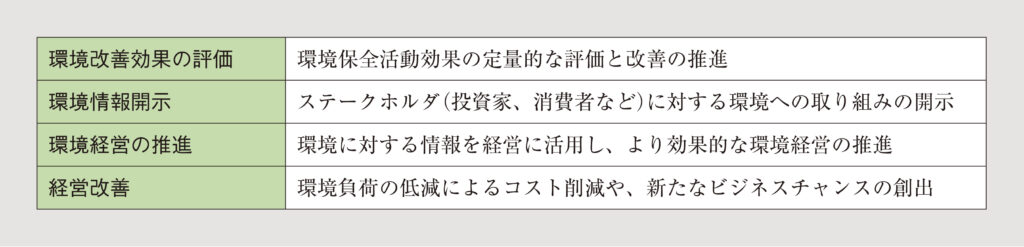

①環境会計の目的

環境会計の主な目的を表10に示す。

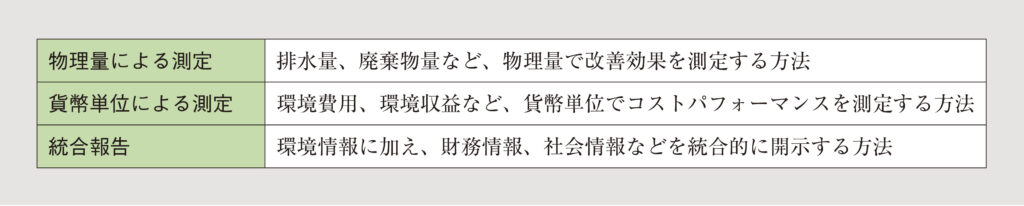

②環境会計の手法

環境会計の手法を表11に示す。

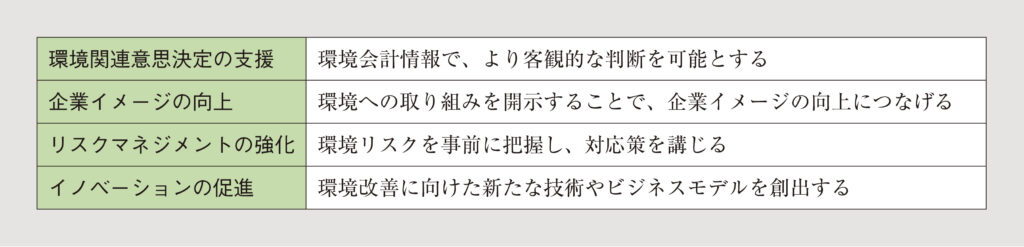

③環境会計のメリット

環境会計の主なメリットを表12に示す。

(4)バイオエコノミー

バイオエコノミーは総監キーワード集2025(2024年11月文科省発表)で新たに追加されたキーワードであり、生物資源を原料やエネルギー源として活用し、従来の石油化学製品に代わる持続可能な製品やサービスを生み出す経済システムのことである。これは環境問題解決と経済成長を両立させるための重要な取り組みである。

2024年6月、内閣府は「バイオエコノミー戦略」を発表した。そこには「わが国では2019年に『2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現』を目標に掲げる『バイオ戦略』を策定し、持続的な経済成長と気候変動や社会課題の解決に向け、バイオ製造、一次生産など、健康・医療分野のバイオ関連市場の拡大に向けた取り組みを推進してきた。(中略)バイオエコノミー市場拡大に向けた取り組みを強力に進め、環境・食料・健康などの社会課題解決と、循環経済や持続可能な経済成長を実現していく必要がある」と記述されている。

最近、木や紙のストロー、木のサジ、グラシン紙(木材原料)の透明窓つき封筒などが提供されることがある。また、バイオマス発電による電力や、バイオジェット燃料を使用する航空便の利用など、バイオエコノミーが身近に感じられることがある。

①バイオエコノミー推進の必要性

バイオエコノミー推進の必要性を表13に列挙する。

②バイオエコノミーの主な分野

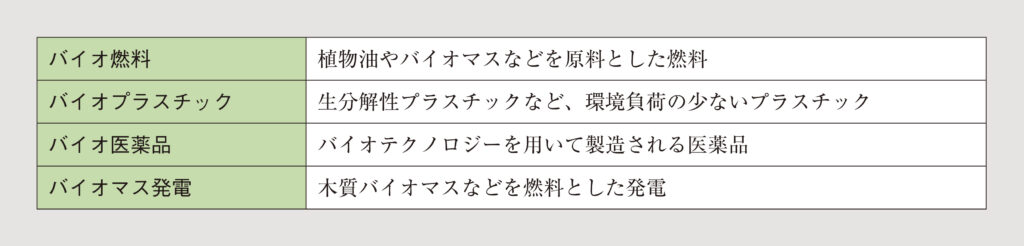

バイオエコノミーは表14に示す多様な分野で展開されている。

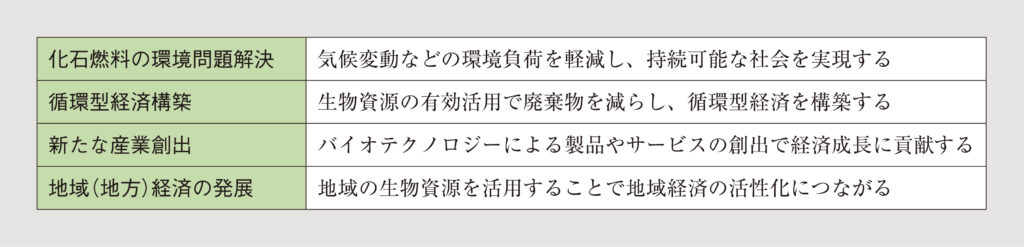

③社会的課題解決手段としてのバイオエコノミー

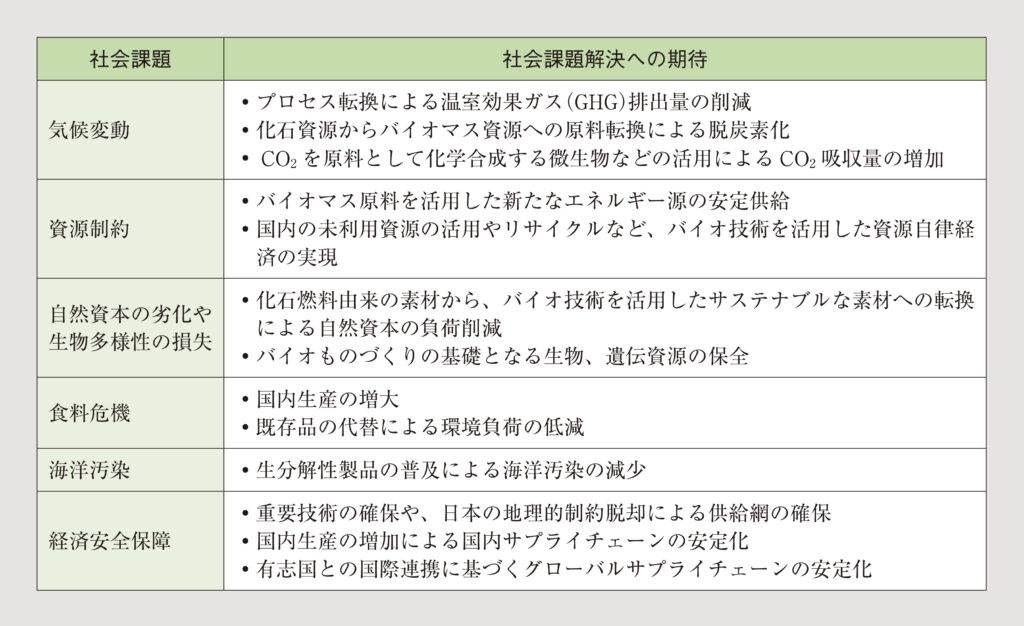

バイオエコノミーには、さまざまな社会課題の解決や緩和に向けた貢献が期待されている(表15)。

④バイオエコノミー推進の課題

バイオエコノミー推進には以下の課題がある。

・バイオ製品の製造コストが高い場合がある。

・より高効率な生産技術の開発が必要である。

・GMO(Genetically Modified Organism:遺伝子組み換え生物)には社会の受容性が必要である。

製造コスト低減を図る必要があるが、原料のサプライチェーンの整備、一定の製造量の確保によっても製造コストを低減できる。製品のライフサイクルの考慮、地球規模の環境負荷など、長い目、広い視野でコストをみる必要がある。高効率な生産技術開発は研究開発者や技術者のウデのみせどころである。

技術者および研究者は、人類を含む一切衆生のウェルビーイング(幸福、健康、福祉)のために知恵を結集し、サステナブルな開発に取り組みたい。

[参考]

「決定版! グリーンインフラ」

グリーンインフラ研究会、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、日経コンストラクション編、株式会社日経BP、2017年

「実践版! グリーンインフラ」

グリーンインフラ研究会、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、日経コンストラクション編、株式会社日経BP、2017年

「企業経営のための環境会計」

日本公認会計士協会編、株式会社日経BP、2000年

国土交通省「グリーンインフラ ポータルサイト」

環境省「生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)の基本情報」

環境省「総合環境政策 環境会計」

内閣府「バイオエコノミー戦略」

文/南野 猛(技術士:情報工学、総合技術監理)