Management

ハザード対策の優先順位とは?【コンプライアンス入門 第3回】

現場で役立つ!

2023.10.19

第3回 リスクアセスメントと危機管理③

対策の優先順位とは?

ハザード調査および分析の結果、いくつかの対策を立てることができる。だが、現実にはコストという問題がある。例えば、10万円でできる対策もあれば、10億円かかる対策もあるということだ。

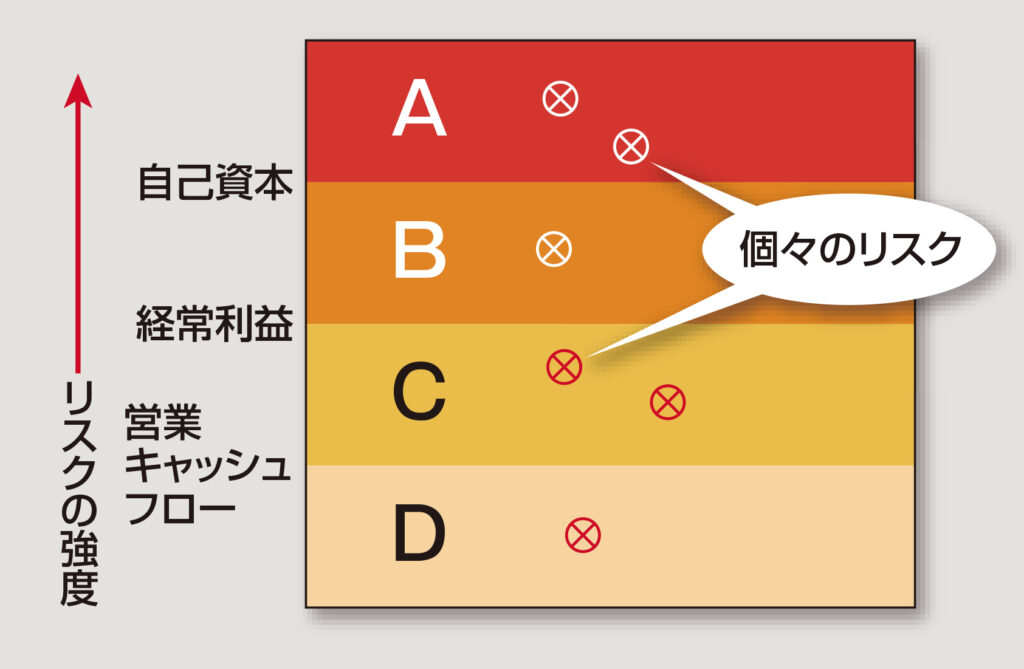

目の前に次のA~Dの4種類のリスクがあると仮定しよう。

(A)自己資本を上回るリスク

これが起きたら債務超過となり、破産の前提となる。例えば、品質不良が判明して建設したマンションを建て替えるというリスク。

(B)経常利益を超えるリスク

これが起きたら赤字になる。例えば、不祥事が発生し、6カ月間の指名停止などの処分を受けるリスク。

(C)営業キャッシュフローを超えるリスク

これが起きたら借り入れが増える。例えば、見積りのミスで赤字工事になるリスク。

(D)それ以外のリスク

マンションを建て替えるなどの「Aのリスク」が実際に起きたら致命的である。まずは、これらの発生を抑えなければならない。

それができたら、次に指名停止などの「Bのリスク」、見積りミスなどの「Cのリスク」の順に対策を講じることが流れとなる(図1)。

さらに「Cのリスク」の次には「Dのリスク」がある。しかし、これは対策を講じる必要がないリスクである。対策を行うことによるコストのほうが、リスクによる損害を明らかに上回ってしまうからだ。例えば、金額が1万円の工事であれば、仮に項目漏れがあって赤字になったとしても数千円の損失のため、コストをかけて実行するような緻密な対策をしなくていいだろう。

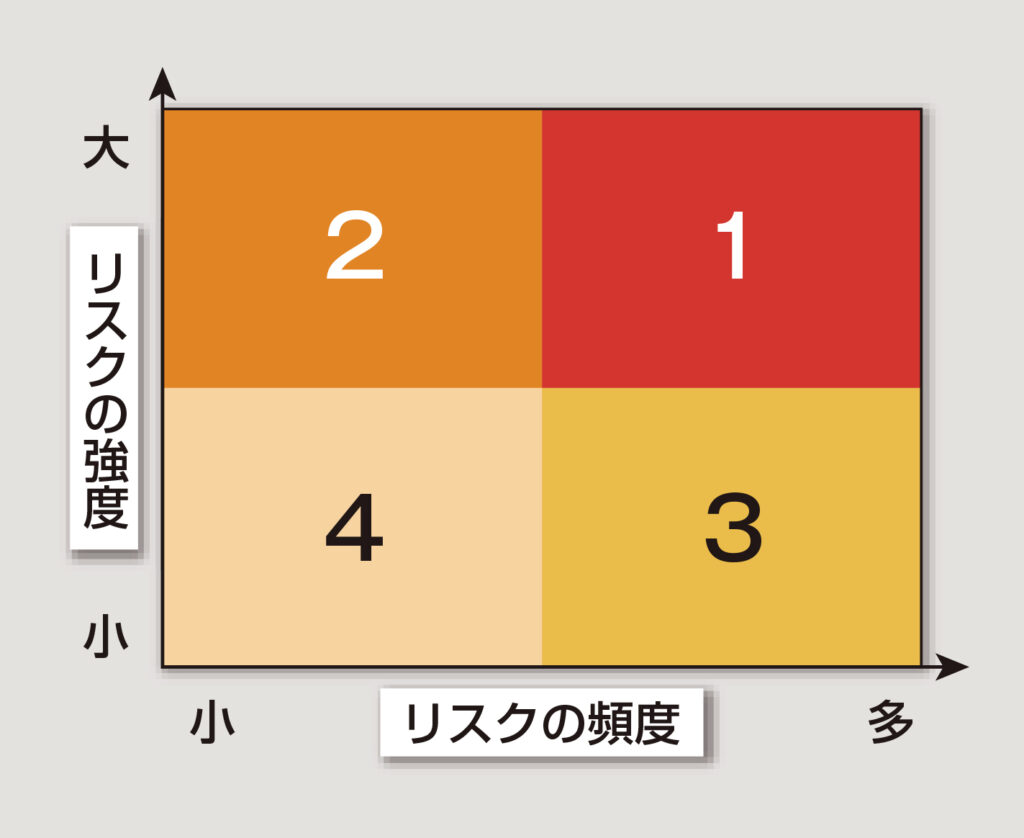

リスクを評価するために、リスクの強度に加えてリスクの頻度を評価し、縦軸を強度、横軸を頻度としてグラフにすると、図2のようになる。図中の1~4は以下のリスクを意味する。

1:しばしば発生して、危険が大きいリスク

2:たまにしか発生しないが、危険が大きいリスク

3:しばしば発生するが、危険は小さいリスク

4:たまにしか発生しないし、危険も小さいリスク

例えば「1」は内乱の起きた国で工事をしていたときにテロに遭遇するようなリスクで、「2」は日本で大地震に遭う、「3」は顧客と衝突して損害が発生するというようなリスクを指す。「4」は工事で小さなミスを起こすリスクである。この場合、対策を実施する優先順位は「1→2→3→4」となることがわかるだろう。

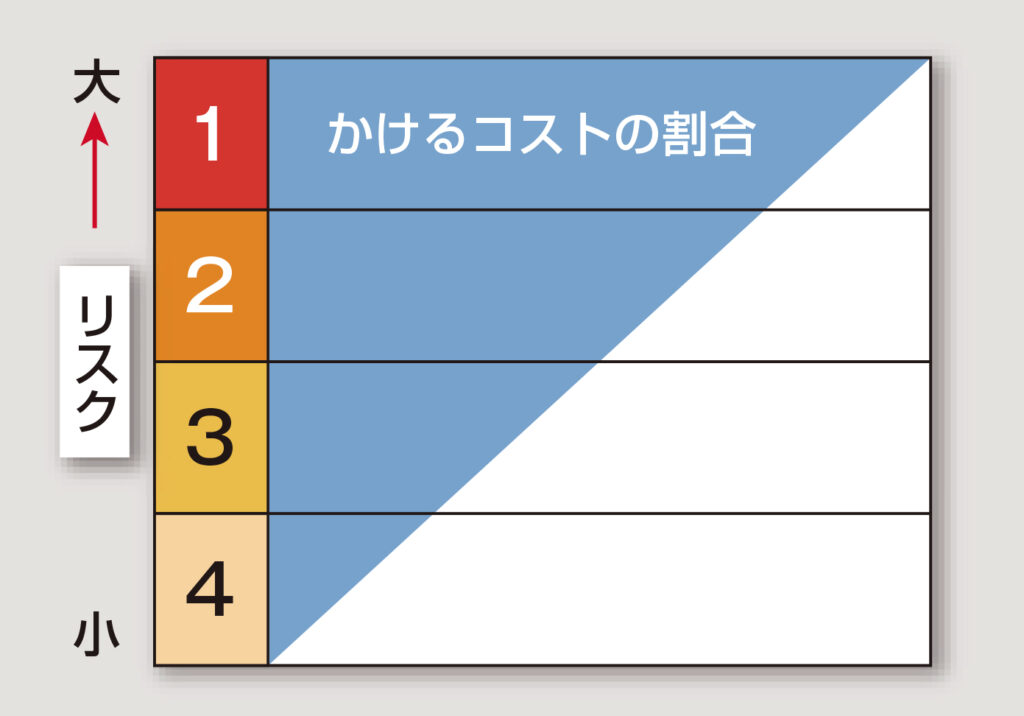

対策を決定するためには、費用対効果を考えなくてはならない。リスクの大きい部分にコストをかけないことも、リスクの小さい部分に高いコストをかけることも問題である。最小のコストで最大の結果を得るには、優先順位をつけてコストを配分することだ(図3)。基本的に「1」に最大のコストをかけ、次いで「2」「3」「4」とコストをかけていくことがベストな方法である。

建設業に想定されるリスク

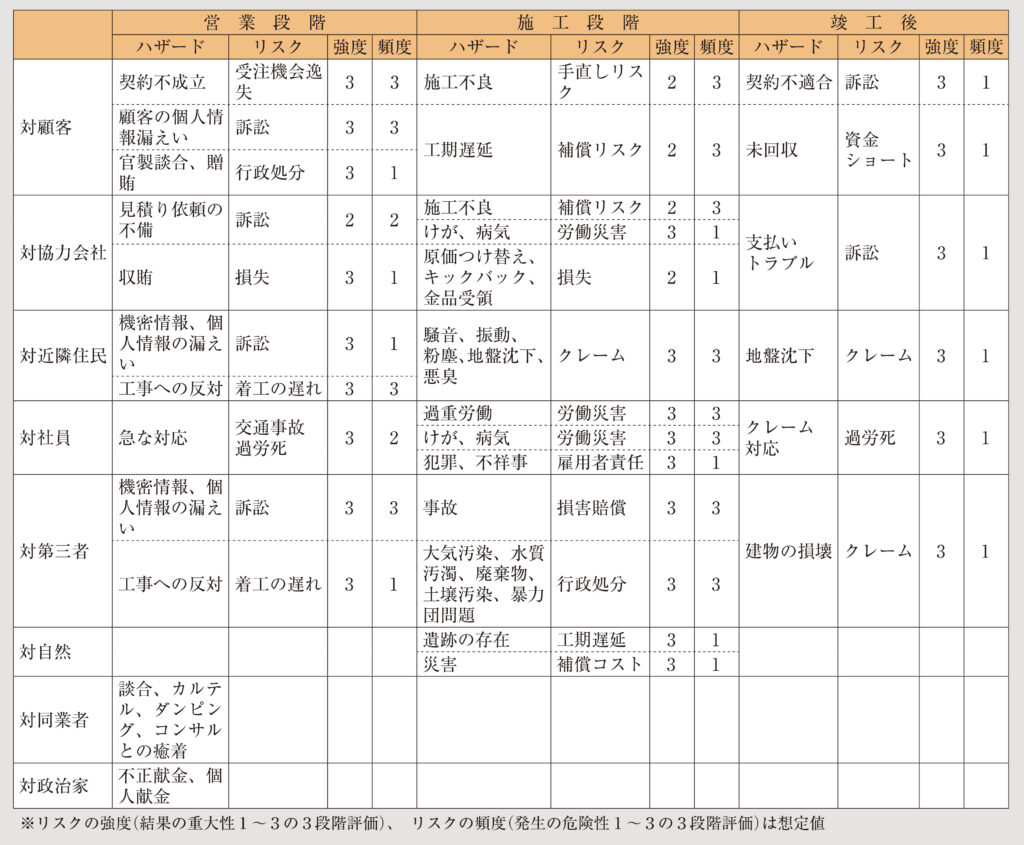

実際、建設業で発生するリスクを表1にまとめてみた。

時系列で「営業段階」「施工段階」「竣工後」に、リスクの発生する相手先として「顧客」「協力会社」「近隣住民」「社員」「第三者」「自然」と分類している。自社で未対応だと思う項目があれば、早急に対策を講じたいものだ。

プロフィール

降籏 達生(ふるはた・たつお)

兵庫県出身。映画「黒部の太陽」で建設業に魅せられ、大学卒業後、大手ゼネコンに入社。社会インフラの工事に従事する。1995年には阪神・淡路大震災で故郷の崩壊に直面し、建設業界の変革を目指して独立。1998年にハタ コンサルタント株式会社を設立し、代表として建設業界の革新、技術者の育成、建設会社の業績アップに情熱を注いでいる。

コンプライアンス入門 記事一覧

- 【第1回】建設現場のリスクアセスメントと危機管理

- 【第2回】ハザードを把握する方法とは?

- 【第3回】ハザード対策の優先順位とは?

- 【第4回】建設業の基本・建設業法を理解する

- 【第5回】適材適所に技術者を配置する術を学ぶ

- 【第6回】配置する技術者の専任性とは?

- 【第7回】建設業の健全な発展につながる契約とは?

- 【第8回】元請会社と下請会社の信頼関係を強くするには?

- 【第9回】施工体制台帳、施工体系図、再下請負通知書を理解する

- 【第10回】施工体制台帳の作成に関連するルールを学ぶ

- 【第11回】「帳簿」と「営業に関する図書」の作成ルールを学ぶ

- 【第12回】下請法を理解する

- 【第13回】下請法を理解する