Management

適材適所に技術者を配置する術を学ぶ【コンプライアンス入門 第5回】

現場で役立つ!

2024.02.26

第5回 配置すべき技術者の種類

配置する技術者とは?

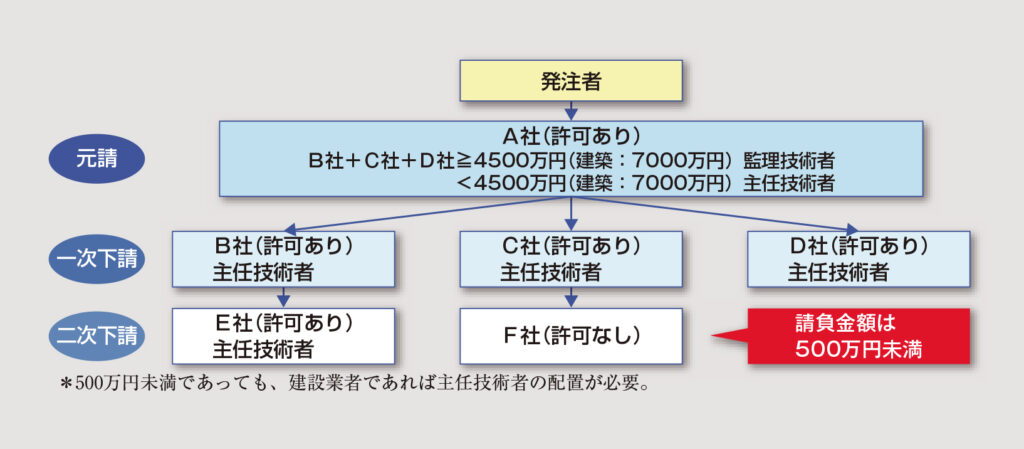

工事現場には工事の種類や規模に応じて、適切な技術者を配置しなければならない。例えば、小規模な元請工事や下請工事には主任技術者、規模の大きい元請工事には監理技術者の配置が必要になる(図1)。

(1)主任技術者

建設業者は、請け負った建設工事を行う場合、請負金額の大小や元請、下請にかかわらず、必ず工事現場に施工の技術上の管理を司る主任技術者を配置しなければならない。

(2)監理技術者

発注者から直接工事を請け負い(元請)、なおかつ、4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業は、主任技術者ではなく、監理技術者を工事現場に配置しなければならない。

図2のように、A社が元請、B、C、D社が一次下請、E、F社が二次下請として施工する場合を考えてみる。

A社がB、C、D社に発注する合計金額が4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の場合、A社には監理技術者、4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)未満の場合は主任技術者を配置する必要がある。

また、B、C、D、E社は金額の大小にかかわらず、主任技術者の配置が必要だが、建設業登録を行っていないF社は技術者の配置が不要になる。

(3)主任技術者から監理技術者への変更

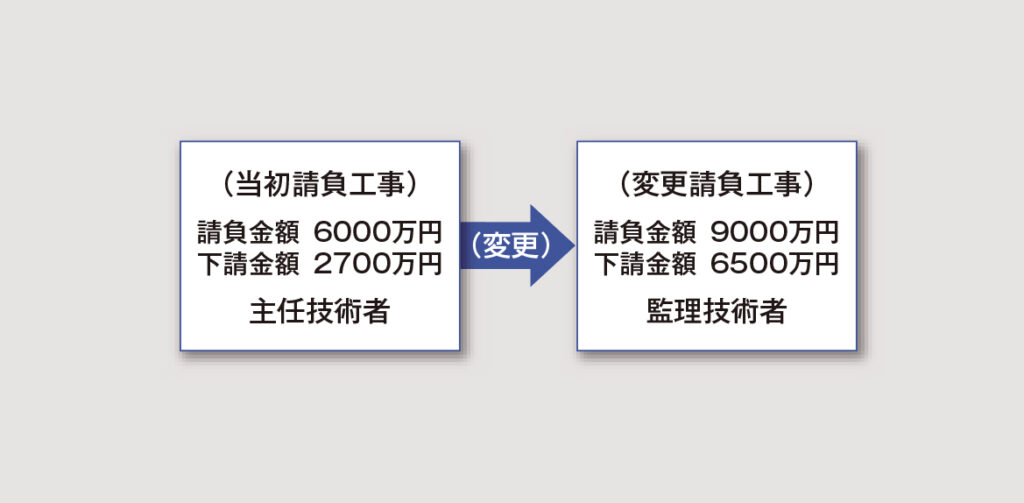

次に、工事の途中で工事規模が変わった場合について考えてみる。

例えば、当初の請負金額が6000万円、下請金額が2700万円の工事があったとする。下請金額が4500万円未満なので主任技術者を配置するが、工事の途中で請負金額、下請金額がともに増額となり、それぞれ9000万円、6500万円となった。このとき、下請金額が4500万円以上となるので、主任技術者を監理技術者に変更しなければならない(図3)。

(4)主任技術者、監理技術者の雇用関係

主任技術者や監理技術者は、工事を請け負った建設業者との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要である。したがって、以下のような技術者の配置は認められないことになっている。

・直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣など)

・恒常的な雇用関係を有していない場合(ひとつの工事の期間のみの短期雇用など)

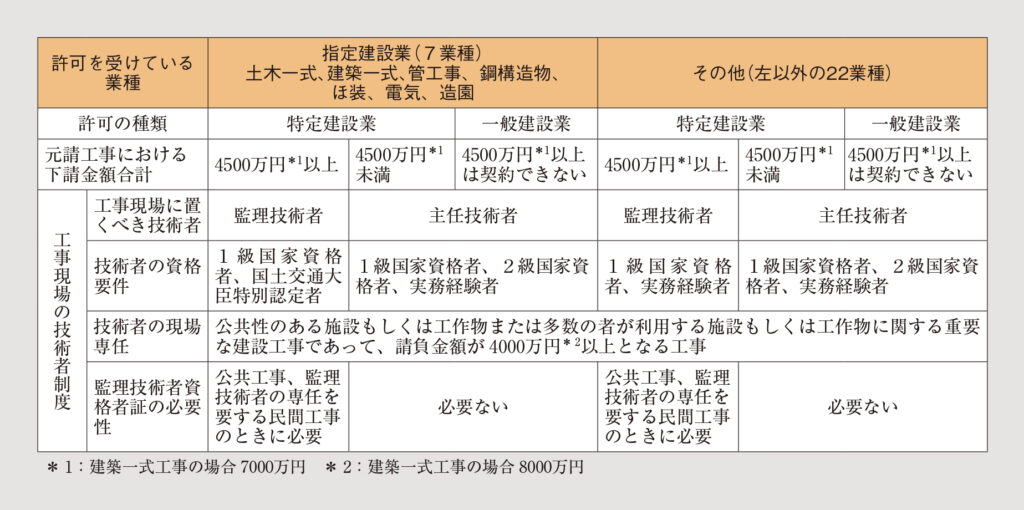

ここで、配置すべき技術者の種類を表1に示す。

(5)専門技術者の設置

専門技術者とは一式工事に含まれる「自社施工」の専門工事部分が500万円以上となった場合の配置技術者のことである。一式工事を請け負って「自社施工」で500万円以上の専門工事を行う場合には専門技術者の配置が必要となる。

土木一式工事または建築一式工事を受注して、そのなかで専門工事を自社にて施工する建設業者、または付帯工事を自社施工する建設業者は、以下のいずれかを選ばなければならない。

・主任技術者や監理技術者が、その専門工事や付帯工事について、主任技術者の資格を有している場合、その者が専門技術者を兼ねる。

・主任技術者や監理技術者とは別に、同じ会社内で、その専門工事や付帯工事について主任技術者の資格を有している者を専門技術者として配置する。

・その専門工事や付帯工事について、建設業の許可を受けている専門工事業者に下請する。

プロフィール

降籏 達生(ふるはた・たつお)

兵庫県出身。映画「黒部の太陽」で建設業に魅せられ、大学卒業後、大手ゼネコンに入社。社会インフラの工事に従事する。1995年には阪神・淡路大震災で故郷の崩壊に直面し、建設業界の変革を目指して独立。1998年にハタ コンサルタント株式会社を設立し、代表として建設業界の革新、技術者の育成、建設会社の業績アップに情熱を注いでいる。

コンプライアンス入門 記事一覧

- 【第1回】建設現場のリスクアセスメントと危機管理

- 【第2回】ハザードを把握する方法とは?

- 【第3回】ハザード対策の優先順位とは?

- 【第4回】建設業の基本・建設業法を理解する

- 【第5回】適材適所に技術者を配置する術を学ぶ

- 【第6回】配置する技術者の専任性とは?

- 【第7回】建設業の健全な発展につながる契約とは?

- 【第8回】元請会社と下請会社の信頼関係を強くするには?

- 【第9回】施工体制台帳、施工体系図、再下請負通知書を理解する

- 【第10回】施工体制台帳の作成に関連するルールを学ぶ

- 【第11回】「帳簿」と「営業に関する図書」の作成ルールを学ぶ

- 【第12回】下請法を理解する

- 【第13回】下請法を理解する