Q&A

自然エネルギーを利用した冷却システムの導入事例【設備の相談9】

事例で解決!

2024.07.19

相談

コージェネレーションシステム(CGS)用の発電機の更新に伴って、出力を増加させることになりました。発電機室内の熱負荷が増加し、室温が40℃に達する見込みですが、冷却用エアコンを室内に増設するスペースと使用電力の余裕がありません。現状に即した冷却能力増強の手法はないでしょうか?

回答

発電機室の冷却システム

相談のような環境であれば、自然エネルギーを利用した冷却システムの導入を検討できます。このシステムで製造する冷却水は外気湿球温度以上になりますが、より高温の室内を冷却するには十分な能力を発揮します。

今回は発電機室の冷却能力増強に自然エネルギーを利用した事例を取り上げます。

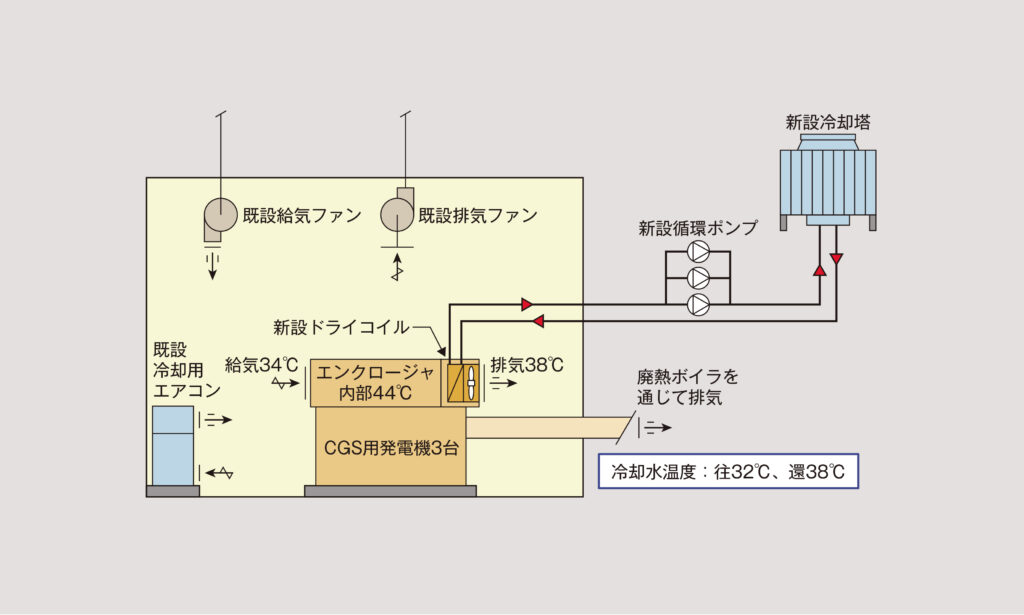

発電機の出力増加後の冷却システムを図1に示します。

この建物では出力500kWの発電機3台を使用したCGSを運用しています。発電機の周囲温度は40℃以下に維持する必要がありますが、発電機運転中のエンクロージャ内部温度は44℃に達するため、冷却能力の増強が必要になります。

従来は換気設備と冷却用エアコンによって室内の冷却を行っていました。出力増加後は前述の設備に加え、冷却塔(放熱能力338kW)と各発電機のエンクロージャ内部に放置したドライコイル(冷却能力112kW)により、熱負荷の増加に対応しています。

発電機の運転状況

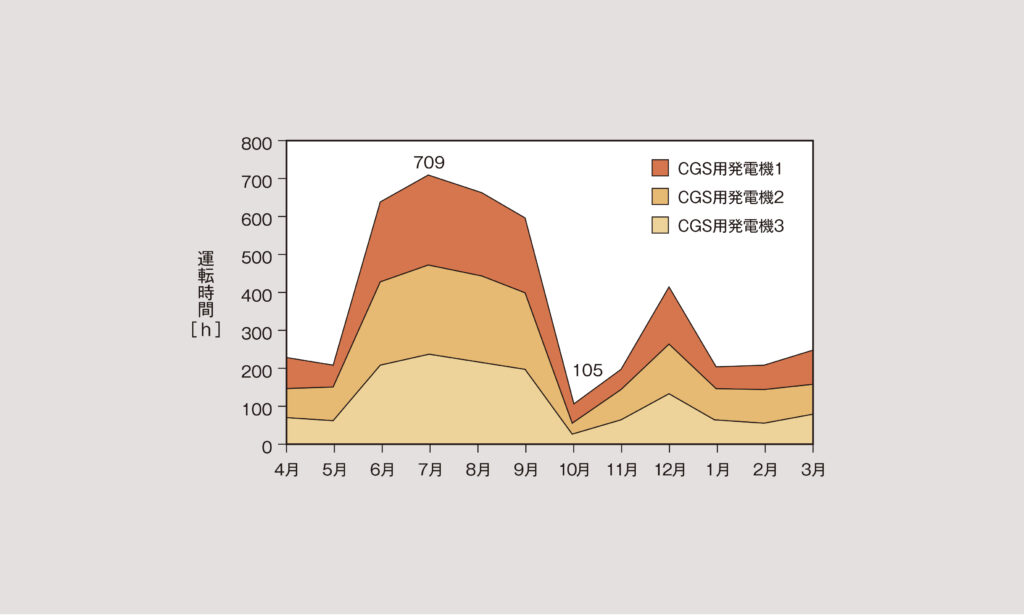

CGS用の発電機の運転スケジュールは「平日8時~18時」を基本としています。電力需要がピークとなる夏期昼間は3台同時、その他の期間は1台または2台の発電機をローテーションで運転しています。

発電機の運転時間を図2に示します。3台の発電機の合計運転時間は年間で4415時間でした。そのうち最大運転時間は7月度の709時間、最小運転時間は10月度の105時間になります。

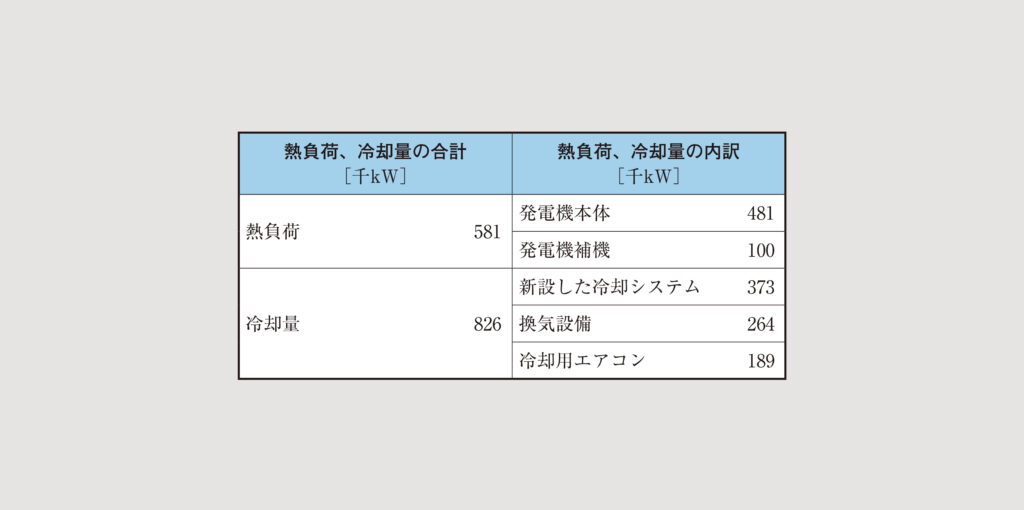

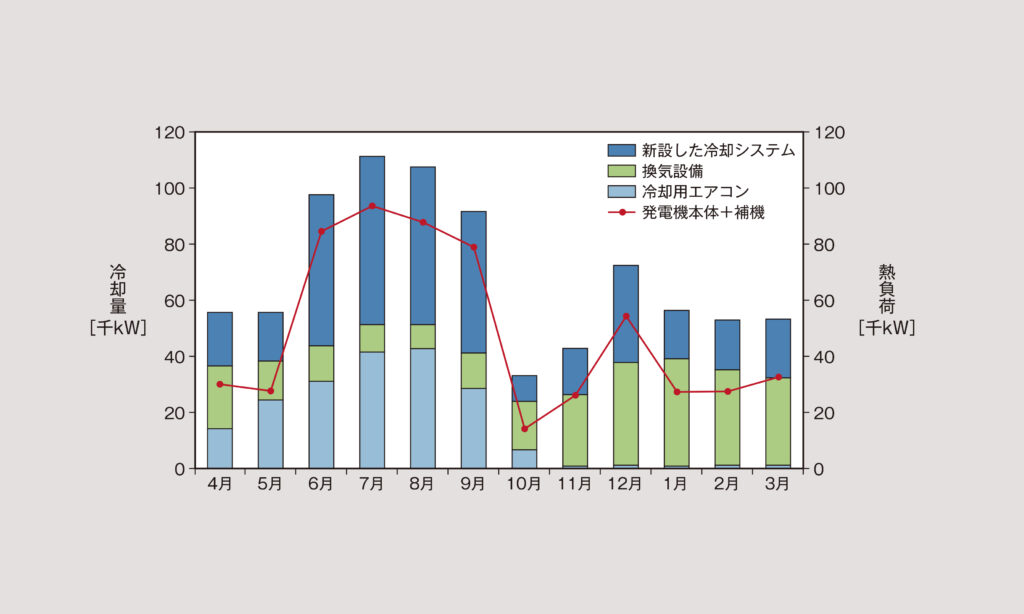

熱負荷と冷却量の収支

CGS用の発電機運転による年間の熱負荷と、冷却システムの年間の冷却量は表1のとおりです。図3に示すように、冷却システムの冷却量は発電機運転による熱負荷を常に上回っています。この差は同室内の廃熱ボイラや、ほかの機器からの廃熱を処理した熱量になります。

試算による使用電力量の比較

新設した冷却システムの年間の冷却量を、既設と成績係数が同等の冷却用エアコンで処理した場合、年間の使用電力は以下のようになります。

373[千kW]÷成績係数3.05=122[千kW]

新設した冷却システムが要した電力は、冷却塔と循環ポンプを合わせて年間で26千kWです。したがって、冷却用エアコンで処理した場合の電力と比べて、年間で96千kWほど新設した冷却システムの使用電力が少ないという結果になりました。

自然エネルギーを利用した冷却システムを導入したことで、出力増加後も発電機の周囲温度を40℃以下に維持できました。また、冷却用エアコンの増設に比べて少ない電力で運用したことで、建物所有者から感謝されることになりました。

※「設備と管理」2015年8月号に掲載

(回答者/TMES設備お悩み解決委員会)

設備の相談 記事一覧

- 【第1回】搬送系・送風系インバータ導入の省エネ効果と事例

- 【第2回】エアコンのコイル洗浄による効率回復事例

- 【第3回】ボイラ排水処理の変更によるコスト削減事例

- 【第4回】原因不明の瞬時漏電を解決した事例

- 【第5回】ファンコイルユニットの省エネ事例

- 【第6回】冷凍機の運転手法の改善による省エネ事例

- 【第7回】井水使用の給湯設備における赤水発生の解決事例

- 【第8回】多目的空調冷却塔における泡の発生事例

- 【第9回】自然エネルギーを利用した冷却システムの導入事例

- 【第10回】外気冷房の不具合(1)外気から取り込む温度が高い事例

- 【第11回】外気冷房の不具合(2)空調機内部の温度上昇事例

- 【第12回】中央監視盤のデータを利用した省エネチューニング

- 【第13回】空冷ヒートポンプチラーのハンチング減少事例

- 【第14回】配管劣化診断の実施事例

- 【第15回】内視鏡による排水主管検査と維持管理業務の改善