Q&A

搬送系・送風系インバータ導入の省エネ効果と事例【解決!設備の相談1】

事例で解決!

2023.07.20

第1回 送風系へのインバータ導入事例

相談:

建物所有者から「100万円程度の予算があるので省エネ投資をしたい」といわれ、搬送系のインバータ化を考えております。どのように検討を進めていけばよいでしょうか?

回答:

インバータ導入時の着眼点

搬送系のインバータ化は投資効果が高く、省エネに有効な手段として、東京都の地球温暖化対策の第Ⅰ期基本対策にも記載されています。

インバータ導入時の着眼点は、

①ダンパやバルブで抵抗をつけているダクト系や配管系では、ダンパやバルブを全開にしてインバータで回転数を下げる。

②負荷が変動している場合は「インバータ+制御」と考え、負荷に合わせてインバータの出力を制御する。

という2点を実践することで省エネルギーにつながります。

同じ熱量を搬送する場合、熱容量が小さい送風系のほうが送水系と比べて搬送動力は大きくなります。したがって、送風系からインバータ化に着手するほうが効果的でしょう。

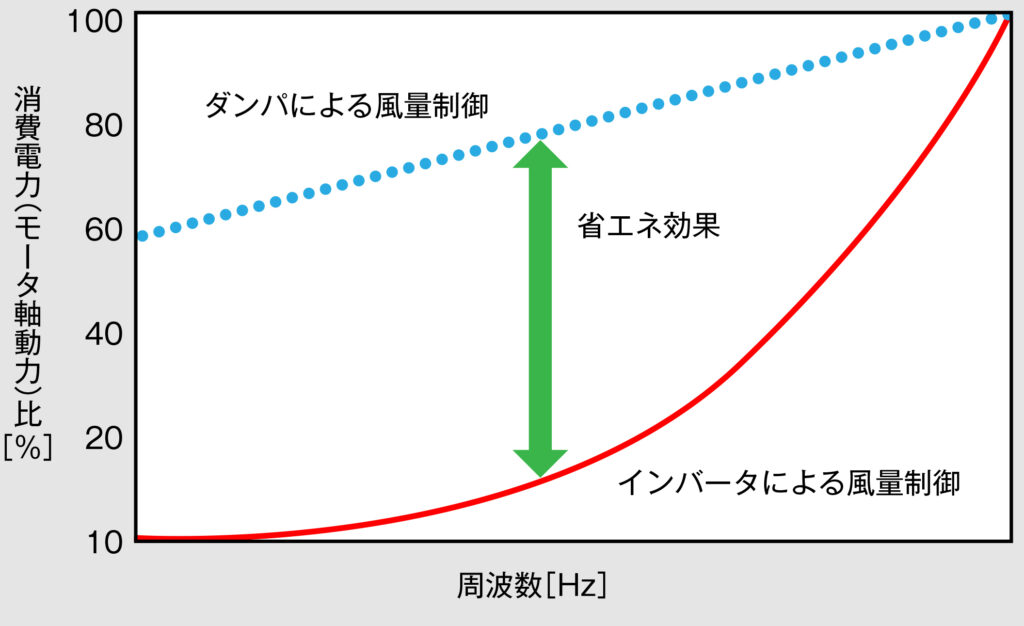

送風系の抵抗は風量の2乗に比例し、送風量に関係なく一定である固定抵抗がないので、消費電力は回転数(周波数)の3乗に比例します(図1)。このため、風量変化による消費電力の削減効果は大きくなります。

空調機へのインバータ導入事例

対象の空調機に電力量計が設置されていれば、その電力量で効果を計算できますが、電力量計が設置されていない場合、機器の性能線図から効果を想定していきます。

1.機器仕様

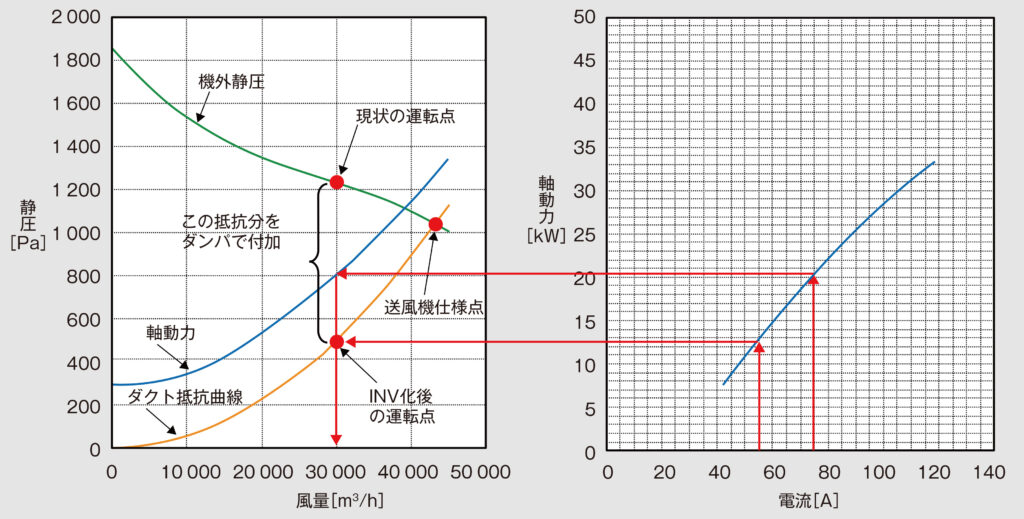

41,400[m3/h]×950[Pa](機外)×30[kW]の空調機を、室用途の変更で30,000m3/hで使用していました。ダンパを絞って風量調整を行っていたため、インバータによる風量調整を提案しました。

2.送風機性能曲線の利用

メーカーの試験成績表より作成した送風機性能曲線(図2)を用いて、電流値から軸動力と風量が求められ、逆に軸動力から電流値を求めることができます。

現状の運転電流値は75Aでした。ここから、送風機性能曲線を用いて、

軸動力:20kW、風力:30,000m3/h、機外静圧:500Pa

であることがわかります。

30,000m3/h時の機外静圧は性能曲線上から1,220Paであるため、ダンパで、

1,220[Pa]-500[Pa]=720[Pa]

の抵抗をつけて運転していることになります。

また、ダクト抵抗曲線から風量30,000m3/h、機外静圧500Paのときの電流値が55Aとなることがわかります。

3.電流値から電力の計算

力率を1とすると、電圧(200V)と電流値より、インバータ導入前後の電力は、

導入前:200[V]×75[A]×√3÷1,000≒26[kW]

導入後:200[V]×55[A]×√3÷1,000≒19[kW]

となり、インバータの導入で空調機の電力は7kW減少します。

4.削減効果

1日10時間を年間で240日運転した場合、インバータ導入による年間の電力削減量は、

7[kW]×10[h/日]×240[日/年]=16,800[kW・h/年]

となります。

1kW・hあたりの電気料金を15円とすると、年間で削減できる金額は、

16,800[kW・h/年]×15[円/kW・h]=252,000[円/年]

です。インバータの導入に伴う工事費用は約130万円であり、約5年で回収できることがわかります。

この検討結果を踏まえてインバータ導入を提案したところ、採用に至ったようです。導入後の効果も想定どおりで、建物所有者から節電の貢献する提案が感謝され、ほかの系統でも空調機へのインバータの導入を依頼されたとの後日談が届きました。

※「設備と管理」2014年12月号に掲載

(回答者/TMES設備お悩み解決委員会)

設備の相談 記事一覧

- 【第1回】搬送系・送風系インバータ導入の省エネ効果と事例

- 【第2回】エアコンのコイル洗浄による効率回復事例

- 【第3回】ボイラ排水処理の変更によるコスト削減事例

- 【第4回】原因不明の瞬時漏電を解決した事例

- 【第5回】ファンコイルユニットの省エネ事例

- 【第6回】冷凍機の運転手法の改善による省エネ事例

- 【第7回】井水使用の給湯設備における赤水発生の解決事例

- 【第8回】多目的空調冷却塔における泡の発生事例

- 【第9回】自然エネルギーを利用した冷却システムの導入事例

- 【第10回】外気冷房の不具合(1)外気から取り込む温度が高い事例

- 【第11回】外気冷房の不具合(2)空調機内部の温度上昇事例

- 【第12回】中央監視盤のデータを利用した省エネチューニング

- 【第13回】空冷ヒートポンプチラーのハンチング減少事例

- 【第14回】配管劣化診断の実施事例

- 【第15回】内視鏡による排水主管検査と維持管理業務の改善

このシリーズ

解決!設備の相談